La caserne de Courbevoie — Les « Bleus » — La guerre de 1914-1918 — Cinq lettres à Maurice Bry

— Qui est Maurice Bry ? (par Dominique Brouttelande) — Notes

Page mise en ligne le premier février 2025. Temps de lecture : 24 minutes.

L’antimilitariste Paul Léautaud a été soldat deux fois, dont une volontairement. Le problème est que les rares informations quant à ce volontariat proviennent d’un roman — Amours — même si l’on sait que les romans de Paul Léautaud sont particulièrement autobiographiques. Lisons donc. Nous sommes en 1891.

La caserne de Courbevoie

À la fin de juin, Van Bever me quitta, et Jeanne1 et moi nous retrouvâmes quelques jours d’intimité, les bons derniers. La fin du roman approchait, en effet. Encore un an à nous aimer, en cachette et par rendez-vous, et ce serait le grand lâchage. Je continuais à être si peu riche, mon emploi du Siècle2 vite perdu à force de ne pas y aller. C’était bien forcé qu’on liquide, à la fin. Mon père, lui, me poussait à m’engager, m’assurant que je me trompais quant à ma myopie comme moyen de réforme, et me faisant mille promesses sur les soins qu’il aurait pour moi. Jeanne, que je consultais, ne disait ni oui ni non, si ce n’était qu’après tout nous ne serions pas plus séparés, et mal soutenu par elle, qui avait fait son plan, et manquant de toute énergie, je finis par me laisser faire. Je ne m’attarderai pas sur la jolie conduite que mon père eut encore avec moi dans cette circonstance. Après l’éloge que je lui ai consacré, je ne veux pas l’accabler sous les fleurs. Celles qui garnissent le gracieux jardin sous lequel il repose doivent lui suffire. Quand j’eus donné pour de bon mon acceptation, je fus invité à rentrer chez lui, et je quittai la rue Monsieur-le-Prince3. C’était dans la fin de juillet ou les premiers jours d’août. Jeanne venait justement de se louer une chambre à part de sa mère, 7, rue des Feuillantines4, tout bonnement pour être plus libre, m’assurait-elle, et elle s’empressa d’y faire transporter mon mobilier. La belle chérie me préparait là une de ces surprises ! dont je n’avais pas la moindre idée, c’est bien le cas de le dire. On ne me roulait d’ailleurs pas moins dans ma banlieue, et j’ai appris plus tard, par ma future belle-mère, combien mon père lui avait recommandé de me soigner, de ne rien me refuser, pour bien refaire de moi un garçon solide, accepté sûrement comme soldat. Le brave homme caressait le projet de se débarrasser de moi, en m’envoyant pivoter dans des provinces, à Montargis, je crois. Il avait déjà si bien tout arrangé pour cela. Mais un soir, comme j’en parlais avec lui, il eut la maladresse de me découvrir la fausseté des promesses qu’il avait faites devant témoins, et il dut rentrer son rêve, comme moi ma villégiature, invité, en effet, à repartir dès le lendemain. Il fallait cependant me trouver un logement. Retourner avec Jeanne ? Je ne me rappelle plus si même seulement l’idée m’en vint. Depuis que j’étais rentré chez mon père, je voyais Gaillard5 presque chaque jour. Je le mis au courant. Il connaissait le commandant d’un bataillon de chasseurs à pied en garnison à Courbevoie même. Il lui parla de moi. Il fut convenu que le major ne m’examinerait que pour la forme. Je fis les démarches, et, le 20 octobre 1891, à dix heures du soir, je fis mon entrée à la caserne de Courbevoie6, engagé pour trois ans.

Je ne dirai pas grand-chose des sept mois que j’ai passés sous l’habit militaire, pour le quitter ensuite à jamais7. Je n’ai jamais trouvé bien drôles les histoires de caserne, même dans les livres de M. Courteline, qui me paraissent plutôt assommants. J’avais là pour capitaine un brave homme d’ivrogne, dont la capacité militaire n’allait pas plus loin que le magasin d’habillement, et qui me sauva un jour d’assez gros ennuis, pour avoir exprimé tout haut mon opinion sur des excès de service. Je ne veux pas oublier non plus M. Walsin-Esterhazy, si célèbre depuis l’affaire Dreyfus, et qui était capitaine adjudant-major à mon bataillon. Je le vois encore, les jours de revue, quand tous les officiers s’assemblaient dans la cour autour du commandant, lui se tenant seul, un peu à l’écart de tous, hautain et dédaigneux. Je passai un jour un examen devant lui, comme suite à une réclamation que j’avais faite sur ma suppression d’élève général pour cause de myopie et manque de santé, et j’ai rarement vu un officier aussi charmant, simple et poli. Avec le major Moty, dont je parlerai plus loin, ce sont là tous mes bons souvenirs de guerrier. Je me moquais bien d’ailleurs d’être général. Ma seule préoccupation était les permissions. J’en avais du reste une régulièrement tous les samedis soir, jusqu’au dimanche minuit. Une seule fois, à la Noël, comme j’avais été puni, je n’obtins pas celle sur laquelle je comptais. Trois jours à passer à Paris avec Jeanne ! Je voulus me tuer. J’avais déjà armé mon fusil, et je me trouvais assis sur mon lit, quand un camarade me surprit, m’ôta l’arme et alla prévenir le capitaine. Quelle belle réunion d’officiers autour de moi, pendant une demi-heure ! On s’empressa de me donner une forte permission pour le jour de l’an. Avais-je vraiment envie de me tuer, aurais-je vraiment fait partir le coup ? Peut-être ! Je ne sais plus. J’étais si romanesque, et cette caserne, avec ses brutes de tous genres, m’amusait si peu ! Pourtant, à me remettre de mon mieux dans mes sentiments d’alors, ce ne devait guère être là que pure comédie.

À l’armée, une tentative de suicide, surtout à cette époque, n’est pas sans conséquence. En février suivant (1892) Paul passe trois mois au Val-de-Grâce « pour troubles cardiaques ». Paul Léautaud n’a jamais eu de troubles cardiaques. Toute sa vie il a trimé, coltiné des fardeaux, parcouru des kilomètres à pied « sans la moindre fatigue », disait-il, avant de mourir à 84 ans. À cette époque, après une tentative de suicide, trois mois en observation dans un hôpital militaire, avant la réforme pour qu’il aille se suicider ailleurs et surtout en tant que civil, est une démarche plus vraisemblable.

Toujours est-il que le quatorze mai, donc après trois mois d’hôpital pour « troubles cardiaques », Paul Léautaud est réformé pour « mauvaise vue ». Du temps que les Français étaient astreints au service militaire les exemples d’absurdités administratives pullulaient dans les familles et sur les planches du Caveau de la République. Nous ne sommes pas loin de la vérité mais laissons l’auteur d’Amours nous dire la chose.

[…] je rentrai au Val-de-Grâce. Je passe sur l’accueil d’ivrogne qui me fut fait, à cause de la bonne mine que je rapportais. Si ces messieurs malades croyaient que j’avais envie de rire, ils se trompaient. Tout de la vie que je menais m’était devenu soudain encore plus insupportable, à commencer par eux, pour finir par l’idée de retourner un jour ou l’autre avec les collègues de Courbevoie. Trois ans de cette vie, et seulement six mois de faits ! Ah ! non, non, ou du moins il fallait essayer, grâce à mes moyens de réforme, que je connaissais maintenant, et j’eus un beau mouvement de décision et d’énergie, le premier, ce qui prouve bien qu’on n’est jamais trompé sans bénéfice. Je demandai un entretien au docteur Moty, qui me l’accorda aussitôt. Je lui expliquai ma situation, la sérieuse, bien entendu, prenant tout du point de vue militaire, inutilité de mon engagement, jamais de grade, trois années de fichues, etc., tout ce qui m’était le plus égal. Je vois encore l’excellent homme m’écouter, avec sa bonne tête barbue, à longs cheveux, l’air encore moins militaire que moi. Je ne devais pas lui déplaire, certainement, ou je devais très bien parler, la voix de l’amour ! car il ne me laissa pas parler longtemps. « Enfin, vous voudriez être réformé ?… » me dit-il. Je ne répondis ni oui ni non, rien que des choses vagues pour ne pas me compromettre, m’en remettant à ma physionomie. « Eh bien ! reprit-il, c’est entendu. Nous nous en occuperons. » On s’en occupa, en effet. J’allai rendre visite au major oculiste, qui m’établit aussitôt le document qu’il fallait. Le docteur Moty m’examina ensuite pour mes palpitations, et j’étais si bien en forme, avec toutes mes peines de cœur, que sa décision ne traîna pas davantage. Il ne me restait plus qu’à attendre le prochain conseil de réforme, ce que je fis, tout doucettement. […] Je m’étais déjà remis à travailler, passant mes après-midi à épancher mon malheur dans de petits poèmes, ou dans de petites pages de prose, que j’écrivais comme je pouvais sur ma table de nuit, au milieu des gueuleries de la salle. Que ne me suis-je fait photographier ainsi en poète d’hôpital, avec ma vaste robe de chambre, mon bonnet de coton et mon air malade. Ce serait une belle pièce pour mon iconographie. Enfin, le 14 mai arriva. Je m’installai avec d’autres infirmes dans un camion. Rue Saint-Dominique8 ! Il était midi. À trois heures, j’étais de retour, sans avoir vu aucun membre du conseil de réforme, et réformé, pourtant. On nous avait mis en tas et tout nus dans une petite salle. À un moment, on avait crié d’une pièce voisine : Léautaud ! J’avais non moins crié : Présent ! On avait alors recrié : Réformé ! Toute la cérémonie avait tenu dans ces trois mots. Encore deux ou trois jours pour les formalités, et je rentrerais dans le civil […].

Je rentrai le même jour sous le toit paternel, et si quelqu’un en fut heureux à l’excès, ce ne fut pas mon père, grand patriote de coin de feu, que je trouvai suffoqué de ma réforme : « Avoir un fils qui n’est pas capable d’être soldat ! » me dit-il avec abattement.

Les « Bleus »

À peine libéré, en mai 1892, Paul Léautaud court les journaux avec un minuscule texte issu de cette expérience. Il n’a pas encore commencé la rédaction de son journal qui ne comportera qu’une date, en novembre de l’année suivante. Il faut donc imaginer un jeune homme de vingt ans courir les rédactions, son misérable bout de papier à la main, patienter dans les antichambres et se faire rembarrer avec plus ou moins d’aménité.

Jusqu’à rencontrer, enfin, une oreille à la fois socialiste et compatissante. C’est qu’il faut le trouver ce minuscule organe de presse, au numéro 51 de la très étroite et si calme rue Saint-Sauveur où aucune voiture ne peut stationner sauf à empêcher toutes les autres de passer. L’immeuble est bien mince (trois fenêtres minuscules dont celle de l’escalier) et bien triste. La rédaction est en étage, sans doute. Pourtant ce journal vit, vaille que vaille, depuis maintenant quatre ans, en publiant trois ou quatre numéros par semaine, puis un de temps en temps avant de s’arrêter en avril 1914 sans que la guerre y soit pour quelque chose. Cinquante mètres vers l’ouest, en traversant la rue Montorgueil, la rue Saint-Sauveur est prolongée par la rue Léopold Bellan, que Paul Léautaud fréquentera dans cinquante-huit ans pour des entretiens à la radio.

Une fois de plus, sans doute au début du mois de juillet, Paul a tendu son misérable bout de papier, sans doute plus très frais, cette fois-ci à Jean Allemane (1843-1935) et ça a été la bonne. Ancien typographe, maintenant rédacteur en chef, Jean Allemane sera député de la Seine de 1901 à 1910. Son nom figurera sur la manchette du journal jusqu’au dernier numéro.

Voici le texte du bout de papier tel qu’il a été donné dans le numéro du Parti ouvrier du onze juillet, Paul utilisant, on ne sait pourquoi, le nom de sa mère. Il faut, en lisant ce texte, avoir à l’esprit que l’illettrisme, dans la France de cette époque touchait 80 % de la population. La guerre de 14-18, avec ses interminables attentes dans les tranchées, a évidemment entraîné de très nombreux lettrés à s’engager spontanément dans des cours d’alphabétisation, faisant de ces champs de bataille la plus grande école de France, et sans doute d’Allemagne. Il apparaît donc évident, sans qu’il ne l’ait jamais écrit, que Paul, comme tous ses camarades éduqués, s’est livré, quinze ans avant, lui aussi spontanément, à cette alphabétisation. Les premières lignes de ces Bleus le montrent et c’est, à l’évidence, ce qui a séduit le socialiste Jean Allemane.

Texte distribué sur une seule colonne de la page trois et juxtaposé ici par commodité

LES « BLEUS »

Ils sont à la caserne depuis quelques jours seulement, et quand la journée est finie, que le soir est venu, lorsqu’ils ont posé le fusil et mangé la soupe, les bleus s’en vont, au hasard, par bande ou bien chacun de son côté, explorer la ville qu’ils ne connaissent pas encore.

Ils vont gauches et timides, muets et mélancoliques. Ils ne voient pas les maisons, pour eux nouvelles, ni les rues, nouvelles aussi, ni les visages, car leurs yeux sont encore pleins du hameau et de la ferme abandonnés, et leur pensée fraiche encore des parents et des amis laissés au pays.

Ils se souviennent, avec des larmes de regret, des longues veillées d’autrefois et songent, tristement, que là-bas, autour du feu qui pétille, sont réunis tous ceux qu’ils ont quittés si brusquement.

Lettres de bleus, pauvres lettres si naïves et si tristes. Que de misères elles racontent, que de souffrances elles laissent deviner. Les gars, en les écrivant, y ont mis tout leur regret du pays et de l’air natal, et, n’osant pas pleurer devant les anciens, ils ont refoulé leurs larmes en eux-mêmes.

Et ils se demandent pourquoi on les a fait venir, les conduisant comme un troupeau, dans cette grande maison, lugubre et sale, où ils sont condamnés à perdre trois années de leur vie et d’où ils sortiront vieillis et fatigués.

Les pauvres bleus ! on leur a bien parlé, pour les éblouir et les entraîner, de la Patrie, de la Revanche. Mais, dans leur simplicité, ils n’ont pas compris. La Patrie, pour eux, c’était le coin de terre où ils vivaient libres, près de ceux qu’ils aimaient. Leur âme, simple et droite, est aussi brave que la vôtre, chauvins braillards, déshonneur du patriotisme. La Patrie, ils la comprenaient mieux que vous, l’aimant plus sincèrement, plus généreusement. Et pour la défendre au jour du danger, leurs faux de travailleurs étaient déjà toutes prêtes.

Mais quand ils sortiront de la caserne, le cerveau broyé et les membres malades, ils n’auront plus alors qu’un seul désir : retourner aux champs, à la cabane désertés depuis si longtemps. Ils auront tellement souffert, au nom de la Patrie, qu’elle sera diminuée pour eux de toute l’amertume de leur servitude militaire.

Et lorsque, revenus au village, ils reverront leur grand ciel et leur libre horizon, qu’ils retrouveront, un peu rouillés, leurs outils de travail, quelques larmes leur viendront aux yeux, larmes de joie et d’apaisement. Et n’ayant plus au cœur ni haine ni colère, redevenus enfin des hommes, et songeant à ceux qui souffrent, les bleus diront :

Soyons tous frères !

Paul Forestier (1892).

La guerre de 1914-1918

La situation de Paul Léautaud pendant cette guerre est davantage détaillée parce qu’à l’époque il tenait son Journal, que nous avons d’autres témoins et aussi qu’une guerre est davantage documentée qu’un simple enrôlement.

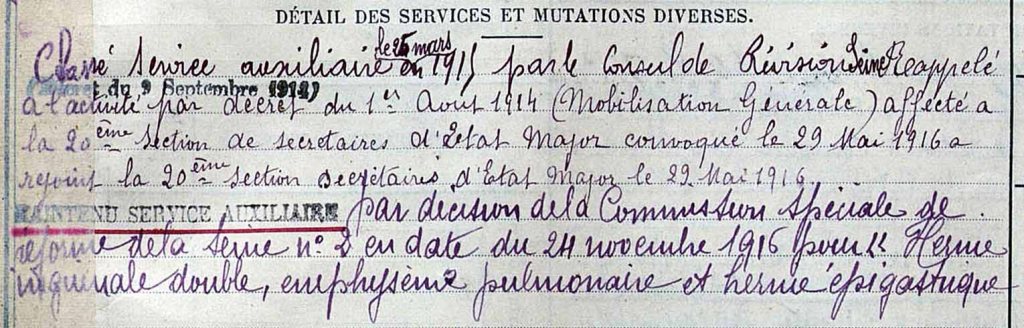

Nous connaissons aussi quelques détails administratifs grâce à un document militaire conservé aux archives de la Mairie de Paris dont voici un fragment :

Le dimanche deux août 1914 est la mobilisation générale. « Tout Français soumis aux obligations militaires doit, sous peine d’être puni avec toute la rigueur des lois, obéir aux prescriptions du fascicule de mobilisation (pages coloriées placées dans son livret). » Tout le monde, c’est tout le monde, 3 500 000 hommes sont concernés. Paul Léautaud, âgé de 42 ans, est affecté à la vingtième section de secrétaires d’état-major.

Le Mercure de France cesse de paraître après le numéro daté du premier août et le personnel est mis à pied à la fin du mois, avec cinquante francs de secours mensuel soit environ un quart de mois de salaire. Sur l’insistance d’Anne Cayssac, au tout début du mois Paul Léautaud part pour Pornic, qu’il découvre. Avec « quatre chiens et six paniers à chats » (Lettre à Paul Morisse du huit septembre) il passe la nuit debout dans le couloir. C’est une expédition de « trente-six heures de train », idéale pour un cardiaque.

Dans cette même lettre à Paul Morisse, fort instructive à ce sujet, nous lisons aussi :

Je vais probablement avoir à passer la nouvelle visite des réformés et des exemptés (j’offre cette singularité d’être à la fois un réformé et un exempté). J’ai déjà accompli la première obligation prescrite par l’arrêté du Ministre : l’envoi au maire de ma commune de ma situation militaire. J’attends maintenant une convocation — s’il doit m’en venir une. Je rirais bien de me voir transformé en héros.

Cette mobilisation du deux août, annoncée un peu partout la veille dans l’après-midi (tocsin, journaux, radio, affiches) a surpris la plupart des gens qui venaient de partir en vacances. Il y a ceux dont on connait les habitudes et ceux dont on ignore où ils sont allés. Cette affaire a chamboulé le peu de transports de l’époque, à quoi il faut ajouter les réquisitions des chevaux, « voitures et harnais nécessaires ». Les gens du Mercure demandent des nouvelles des uns et des autres. Paul écrit à André Billy (276e régiment d’infanterie 32e compagnie, à Rodez) à André Rouveyre, à Paul Morice, plusieurs lettres à chacun.

Très vite, beaucoup d’écrivains vont mourir, à peine fanée la fleur au fusil, Alain Fournier, Louis Codet, Stuart Merrill, Charles Péguy, Louis Pergaud…

Nous n’avons pas le Journal de Paul Léautaud entre août 1914 et août 1915. Il a donné cette année à Anne Cayssac qui ne le lui a jamais rendue.

En mars 1915 le Mercure rouvre mais les employés sont à mi-salaire, soit 125 francs pour Paul Léautaud. Le Mercure reparaît le premier avril, mensuel jusqu’à la fin de l’année puis de nouveau bimensuel en 1916. Dans le numéro de juillet 1915 paraît dans les « Échos » la lettre d’un soldat anonyme, depuis Verdun. Il s’agit de Maurice Léautaud, demi-frère de Paul.

Une lettre de soldat. — Le frère d’un de nos collaborateurs est depuis le début de la guerre dans la campagne de Verdun. Depuis le 1er septembre, il n’a pas cessé de se battre. Il s’est trouvé dans plusieurs occasions dangereuses, a combattu notamment aux Éparges9, sans avoir reçu jusqu’ici la moindre blessure. Nommé récemment caporal, son escouade tout entière est composée de soldats originaires des régions du Nord envahies par les Allemands. Ces hommes, dont les familles ont été dispersées, ou sont soumises à la discipline de l’ennemi, sont depuis le mois d’août sans nouvelles des leurs, parents, femmes et enfants, et ne reçoivent de personne ni ces lettres qui rappellent au soldat son foyer quitté, ni ces « colis » qui viennent relever agréablement et utilement son ordinaire. Le nouveau caporal n’a pas été indifférent à cette détresse. Son premier soin a été de la signaler à son correspondant. En attendant qu’on puisse faire mieux et davantage, on lui a adressé un envoi plus fourni que d’habitude, pour qu’il ait un petit quelque chose à donner à chacun de ses compagnons. Voici la lettre qu’il a écrite après réception :

* * *

Le 17 mai 1915

Mon cher Paul,

Ta lettre du 15 m’est parvenue hier 16, à 6 heures du soir. 27 heures seulement de voyage ! C’est, je crois, un record. Le colis, lui, n’a pas voulu se montrer moins rapide et m’a été remis ce matin. J’ai immédiatement commencé une distribution de chocolat, tabac, etc., qui a eu le succès espéré, et je te prie de croire qu’à la 10e escouade de la 24e compagnie du e(10), on a des mines réjouies aujourd’hui. Merci, mon cher Paul, pour leur plaisir à eux et pour mon plaisir à moi.

Santé toujours bonne. Temps très changeant. En ce moment, je suis à peu près au repos. Notre seul travail étant une marche d’une douzaine de kilomètres de temps à autre. Et ce, pendant 8 jours. Notre nouvelle vie sera partagée entre les tranchées (8 jours) et ce quasi repos (8 jours). Vie pas désagréable, la campagne commence à être si jolie !

J’ai deux illettrés dans mon escouade et j’ai maintenant un passe-temps intéressant. Je leur apprends à lire et à écrire. Eh ! mais, c’est qu’ils font des progrès ! Ils m’écrivent tous deux des lettres depuis deux jours, c’est un résultat. Pour les récompenser, je leur donne l’eau-de-vie qui, de temps en temps, nous est distribuée, et ils ne se font pas prier. De plus, pour les intéresser, — et les amuser en même temps, — le premier à la fin du mois (ils sont, je te l’ai dit, du Nord, donc très buveurs), boira le quart de vin attribué à l’autre en plus du sien, (tu penses bien qu’après avoir ri un peu, je donnerai au second mon quart à moi), et ils luttent, me demandant à tout moment quelle est la prononciation exacte de tel ou tel mot, car, naturellement, pas question d’orthographe. C’est très amusant.

Merci encore, etc., etc…

Maurice

Ça y est. Ils ont attaqué un des gros pâtés et je t’assure qu’ils « progressent ».

* * *

Nous laissons de côté l’excellent état moral que révèle cette lettre. Il a, certes, son prix, et encore plus si l’on sait que le signataire a laissé ici une femme et un enfant. Mais, surtout, cela ne fait-il pas plaisir, cela ne commande-t-il pas la plus réelle sympathie, qu’un homme, au milieu des duretés, des misères et des cruautés de la guerre, sache se montrer, avec une si bonne humeur, ainsi compatissant et secourable, matériellement et moralement, pour de plus dénués que lui ? Nous n’entendons pas dire que cet exemple est unique. Nous sommes sûrs, au contraire, qu’il en existe de très nombreux cas dans nos armées, même dans toutes les armées, de quelque côté qu’elles se trouvent11. Nous avons seulement voulu, par cette lettre, faire connaître celui-ci.

En août de la même année 1916, le soldat Jean Galtier-Boissière diffuse dans sa tranchée le premier numéro du Crapouillot. Dans l’armée, un crapouillot est un mortier, outil à la fois rustique et efficace, déjà utilisé pendant la guerre de 1870 et qui, par sa forme trapue et stable, pouvait faire penser à un crapaud. En septembre paraît le premier numéro du Canard enchaîné.

Le dossier militaire de Paul Léautaud indique, au 24 novembre, qu’il est « maintenu dans le service auxiliaire ». On lui détecte une hernie inguinale double, un emphysème pulmonaire et une hernie épigastrique. Malgré cela, le 29 juin 1917 il est intégré dans le « service auxiliaire », dans la spécialité de « secrétaire d’état-major » au sein d’un service de propagande nommé « Maison de la presse ». Cette affectation toute administrative n’a aucune influence sur la vie quotidienne de Paul Léautaud qui continue son travail au Mercure de France.

En juin 1918 la guerre se terminera dans cinq mois mais personne ne le sait et les choses se durcissent. Le cinq juin, Paul Léautaud écrit :

Un nouveau règlement oblige maintenant le personnel de la Maison de la Presse à aller, une fois par mois, répondre à l’appel, dans la cour de l’École militaire. Été à cela aujourd’hui, à 1 heure et demie, dans la moitié d’uniforme qu’on m’a donnée lors de ma mobilisation à la Section. Nous étions là une quarantaine, à attendre, en plein soleil, depuis près d’une heure, l’officier qui devait faire l’appel. J’avais à côté de moi un grand escogriffe, un peu corpulent, qui n’en pouvait plus de la chaleur et n’arrêtait pas de s’éponger le front. Il se met à dire : « Bigre ! Il fait un soleil… » Ce mot parti de moi, sans que j’y aie pensé autrement, ni pu le retenir : « Ce n’est pas le soleil d’Austerlitz12 ! » Je ris encore de la façon effarouchée dont il me regarda, en me tournant le dos.

Je ne sais si j’ai noté un autre mot que j’ai eu de la même façon, spontané, jailli, involontaire je pourrais dire, au dernier Conseil de révision des Auxiliaires, à l’École militaire. Nous étions là une bonne soixantaine presque complètement nus, — je m’étais refusé pour ma part à quitter mon pantalon, — à attendre, sous la garde d’un gendarme. Le Conseil était pour une heure. Il en était trois. Arrive un officier. S’adressant au gendarme : « Ce n’est pas encore commencé ? — Non, mon commandant. Le général n’est pas encore arrivé. » Moi, alors sans me soucier du lieu, ni d’être entendu : « Il se croit sur le champ de bataille pour arriver en retard. »

Dans la page à propos de Jean Cassou a été reproduit un fragment des Mémorables, recueil de souvenirs de Maurice Martin du Gard, qui évoquait le jour où Jean Cassou, alors employé au Mercure, lui a présenté Paul Léautaud. La suite du chapitre, deux paragraphes, ne concernait pas Jean Cassou et n’a pas été reproduite. La voici :

Léautaud appartenait, lui, à une vieille classe, réformé, puis repris et versé dans l’Auxiliaire, simple soldat, mobilisé par la grâce de Philippe Berthelot à la Maison de la Presse, mais autorisé à « servir » sur place, c’est-à-dire 26, rue de Condé au Mercure de France, très lu à l’étranger et considéré comme une efficace propagande française. Depuis que Clemenceau avait l’œil sur les embusqués, tous ceux qui figuraient sur les registres de la Maison de la Presse étaient astreints à des appels, une ou deux fois par mois, à la 20e section, place Fontenoy13. Pour cette grande occasion, Léautaud revêtait l’habit militaire. Vision inoubliable ! Un képi rouge sur la tête et quel képi ! une capote bleu foncé dans laquelle il flottait, très longue, mais qui ne dissimulait pas, hélas ! un pantalon de velours d’une couleur innommable, tire-bouchonnant sur ses pieds, il passait la grille de l’École Militaire pour aller répondre à l’appel de son nom. Il ne savait quel groupe de héros il devait rejoindre, déjà formé, en rang dans la cour ; il oscillait de l’un à l’autre, regardait sous le nez un sous-officier qui sortait d’un bureau, tantôt à droite, tantôt à gauche, sans oser lui demander le renseignement sauveur. Dans cet accoutrement qui désarmait l’adjudant de service, il était quand même aisément reconnaissable de ses confrères mobilisés, mais il n’avait pas plus d’amis dans le monde littéraire que dans le monde du théâtre ; personne pour lui crier : « Boissard ! Léautaud ! c’est ici ! venez ! » Ah, mon bonhomme ! tu te vantes d’être seul de ton espèce, tu nous préfères tes animaux, tu ne veux rien devoir à la société, tu éreintes nos pièces, c’est bien le moins que tu nous donnes la comédie et qu’on s’amuse de toi un quart d’heure !

Par quel miracle, Léautaud finit par trouver sa place, je ne sais, mais il la trouva, il était temps ! le jour où je le vis pour la première fois. Ce jour-là, en permission à Paris, j’avais déjeuné dans un bistrot voisin des Invalides avec Jaloux14, Doderet15, Daireaux16 qui devaient à une heure se soumettre à cette obligation dans la cour de l’École Militaire où je les accompagnai. Un de leurs collègues, que l’on n’avait pu toucher, allait manquer à l’appel ; on me demanda de répondre à sa place quand le sergent l’appellerait. Mes insignes et écussons17 dissimulés sous un manteau bleu de fantaisie qui n’étonnait pas dans cette troupe mêlée jusqu’à l’extravagance, en pardessus et capotes, je m’incrustai sagement dans le rang. Un sergent qui avait pris son temps arriva avec ses listes et commença l’appel. J’ignorais encore que l’usage des pseudonymes fût à Paris si répandu. On appela : Durand. Présent ! répondit un charmant poète à particule18. Lefèbvre ! Présent ! bondit Géraldy19 avec grâce. Il y eut quelques Nathan aussi ; un Weill, et c’était Nozières, aimable francien du Boulevard, que ses amis nommaient l’Amour Weill20. Je répondis pour mon absent, il portait son nom, il l’eût porté plutôt s’il avait été là. Le sergent, ayant terminé son appel, s’en alla fort satisfait : pas de manquant, aucun homme pour avoir fui vers le front ; tous les combattants de la plume étaient à leur poste ; la capitale serait défendue. La troupe s’égailla. Boissard-Léautaud s’en alla comme les autres. On le vit repasser la grille, seul, et seul aussi à ne pas sourire. Pour lui, la guerre à Paris, la guerre aux armées, égale absurdité ! Il ne s’attarda pas aux Invalides pour demander à certain tombeau des conseils de vie. Napoléon, qu’on ne lui en parle pas ! La Révolution, l’Empire, voilà les causes de tous nos malheurs. Notre siècle lui fait horreur. Avoir vécu au dix-huitième, la liberté, la rêverie, le plaisir, pour le style aussi son siècle de prédilection ! Il s’y voit. Il s’y joue. C’est son théâtre.

Cinq lettres à Maurice Bry

Paul Léautaud n’a évidemment pas été soldat lors de la deuxième guerre mondiale (depuis quelques temps il est devenu hasardeux d’écrire « seconde ») et pourtant cette guerre a entrainé bien plus de pages de journal que son engagement et la première guerre réunies, comme s’il avait eu bien davantage à en subir.

Paul Léautaud n’a jamais été un nostalgique de la chose militaire et n’a presque plus jamais évoqué ses aventures de soldat dans ses écrits. Lorsque survient une surprise en mai 1947, une lettre d’un Monsieur Bry, ancien conscrit de la caserne Charras de Courbevoie. Nous appendrons un jour que ce Monsieur Bry se prénomme Maurice. Les lettres de ce brave homme n’ont pas été conservées mais nous avons les réponses de Paul Léautaud.

À M. Bry

le mardi 6 mai 1947

Monsieur,

J’ai bien reçu votre lettre. Elle a été une vraie surprise pour moi. C’est la première de ce genre que je reçois. Je suis en effet votre ancien camarade au 18e bataillon de chasseurs à pied, en garnison à Courbevoie, et dont le père était à la Comédie-Française. Vous devez, comme moi, ne plus être un jeune homme (je suis, pour ma part, dans ma 76e année) et c’est assez drôle de se retrouver, même à distance seulement, après tant d’années. J’étais, si je ne me trompe pas, de la 1re compagnie. Et est-ce aussi la vôtre ? Je me rappelle parfaitement, jusque dans son physique, jusque dans sa manière chantante de lancer le commandement : En avant, marche ! le capitaine Bonnef, parfait pochard, mais si excellent homme, si bienveillant pour ses hommes — le sous-lieutenant Rousseau, une brute parfaite — le lieutenant de ….. ?, distingué, poli, comme tout officier sorti des Écoles. J’ai eu la chance de n’être que trois mois dans cette caserne, et, après trois mois de Val-de-Grâce, d’être libéré à tout jamais du métier militaire, seulement mobilisé, pendant la guerre de 14-18, au ministère des Affaires étrangères. C’est une chance que j’apprécie encore.

Je vois, Monsieur, que, de votre côté, vous avez fait également une certaine carrière. Acceptez que je vous en fasse mes compliments. C’est un des côtés des usages21 de la société. Quelques-uns ont plus ou moins une certaine valeur native, qui se développe, qui les fait émerger. Les autres, ou disparaissent, ou restent confondus et mêlés dans la masse. La démocratie est une illusion, la négation des « différences naturelles » plus forte que tout, je m’excuse si je vous choque en exprimant cela.

Votre lettre m’a fait plaisir, je vous en remercie, et je vous exprime de loin mes sentiments les meilleurs.

P. Léautaud

Ce qui est surprenant dans cette lettre est que ce sauvage de Paul appelle une réponse, un échange, avec des questions (« est-ce aussi la vôtre ? »). Il n’est pas impossible que les deux anciens aient continué d’échanger plus de lettres que les cinq que nous connaissons. Paul Léautaud répondra à une autre lettre de Maurice Bry, datée de trois ans plus tard, à l’occasion des entretiens à la radio avec Robert Mallet qui ont commencé début décembre 1950 :

À M. Bry

le lundi 18 décembre 1950

Cher Monsieur,

À quel temps lointain me reportent quelques lignes de vous. Et un fichu temps. Car pour moi le meilleur n’est pas l’enfance. C’est celui qui va de quarante ans à soixante, même soixante-cinq, quand on est encore en bon état. Vous aussi, vous devez commencer à compter les années. Moi, je commence ma quatre-vingtième le 18 janvier prochain. Si je n’avais, depuis quelques années, une grande diminution de la vue, cela irait encore assez bien. Il me faut maintenant, quand je circule, marcher à petits pas, en surveillant tous les défauts du sol, les bordures des trottoirs, et quand j’écris, surveiller de bien former les lettres. Moi qui trottais si bien, qui écrivais en courant ! Sale affaire quand même que de vieillir.

Ne vous emballez pas pour les Entretiens à la radio. On n’y est pas libre. On y est censuré. On m’a fait recommencer des passages trouvés trop vifs, comme les amours de mon père, homme à tant de succès de femmes, à une si belle capacité dans le plaisir. De plus, parfois, une ou deux semaines d’interruption, l’entrain se trouvant coupé. Si vous avez entendu les trois « présentations » du début, elles seront certainement le meilleur de toute l’affaire.

Cela a été charmant de votre part de m’écrire à ce sujet, acceptez de loin toutes mes cordialités.

P. Léautaud

Les deux vieux messieurs continuent de s’écrire, cela est charmant. On apprend (on s’en doutait un peu) que Monsieur Bry habite en province.

À M. Bry

le samedi 17 mars 1951

Cher Monsieur,

Je reçois votre lettre ce matin. Je vois qu’à quelques jours près nous sommes du même âge. J’ai commencé ma quatre-vingtième année, le 18 janvier dernier. Malgré cela, cela ne va pas mal, sauf la vue depuis quelques années, plus de 1/5 de la vue normale. Comme pendant toute ma vie, sauf au temps que, pour mes nombreux animaux, chiens et chats, tous recueillis, perdus ou abandonnés, j’avais une bonne, je vis seul, tenant mon ménage, faisant ma cuisine, celle des quelques chats que j’ai encore, et d’une guenon perdue dans mon jardin il y a dix-sept ans et que j’ai recueillie. Riez de moi si vous voulez. J’ai toujours eu pour les bêtes un cœur de vieille concierge. Quand je vois, dans une allée de mon jardin, un escargot, je le prends et je le mets dans un arbre ou dans un taillis pour qu’il ne se fasse pas écraser.

Je comprends vos hésitations à voyager en voiture jusqu’à Paris. C’est dommage. Cela eût été drôle de nous revoir après si longtemps et pour moi, un plaisir.

Le lieutenant Rousseau est devenu fou ? Eh ! bien, cela ne m’étonne pas. On n’est pas une brute, un homme grossier, violent comme il était, sans un certain dérangement d’esprit.

Je n’ai pas la radio chez moi et je ne m’écoute pas. J’ai su que, en effet, jeudi dernier, l’horaire a été fort dérangé par une audition musicale d’une œuvre lyrique d’un musicien russe22. Ce n’est qu’aux environs de 10 heures que je suis passé. Tâchez de ne pas manquer l’audition de lundi prochain c’est la dernière sur la Radio nationale, avec audition de quatre commentateurs qui viendront donner leur avis sur ces Entretiens. La Radio nationale étant bloquée pour une autre série, la suite paraîtra à peu près un mois après, sur une autre chaîne qui s’appelle l’Inter. Je ne sais ce que ce terme signifie.

Vous ne pouvez vous imaginer les dérangements de toutes sortes que m’a valus cette affaire de radio. Ma tranquillité23, mon travail en plan, depuis trois mois. Si j’avais su ou pu prévoir cela, je ne me serais pas laissé faire par Robert Mallet, à qui il a bien fallu deux mois d’insistance pour me faire accepter.

Nous devons être, vous et moi, à deux pôles bien éloignés, comme opinions, jugements, sentiments appréciations sur les mœurs, la société, les duperies politiques, ces facteurs de guerre, l’héroïsme et les héros (ainsi pensais-je déjà quand j’avais vingt ans.) Qu’importe, les conversations sont plus intéressantes quand on est différents, que lorsqu’on pense de même.

Je ne vois jamais rien de ce qui paraît sur moi des photographies, des intervieweurs qui arrivent24 chez moi sans crier gare, et aucun ne m’envoie ce qu’il a fait ou écrit. Il est probable que je ne perds pas grand’chose.

Je vous souhaite bonne santé, bonne satisfaction dans la reprise de vos travaux. Présentez mes hommages à Madame Bry, puisque vous me parlez d’elle et acceptez toutes mes cordialités.

P. Léautaud

Trois années plus tard, la lettre du 25 février est beaucoup plus courte. Paul Léautaud fatigue.

À M. Bry

le jeudi 25 février 1954

Cher Monsieur,

Oui, oui, je suis toujours là, pas en trop mauvais état, comme vous, je le souhaite, et en vous remerciant de votre mot.

Pas moyen de vous répondre par courrier. Très atteint par le grand froid que nous avons subi. Pas moyen de tenir une plume, d’écrire. Également de sortir, tant Fontenay étant solidement verglacé, et, vivant absolument seul, obligé de me résigner.

Cordialement à vous.

P. Léautaud

La lettre suivante est datée du deux janvier 1956, un lundi. 21 jours plus tard, Paul Léautaud s’installera à la Vallée-aux-Loups où il passera les 31 derniers jours de sa vie. Monsieur Bry lui a certainement envoyé ses vœux de bonne année, qui ne seront pas exhaussés. Paul Léautaud est en procès avec la maison Plon qui lui a perdu quelques dates du manuscrit de son journal pour l’année 1953. Dans sa réponse on croit comprendre que Maurice Bry est à l’aise avec les affaires de droit.

À Maurice Bry

le lundi 2 janvier 1956

Cher Monsieur Maurice Bry,

Merci de votre lettre et de tous les renseignements et avis qu’elle contient. La Maison Plon a renoncé à faire appel, peu assurée, avec raison, qu’elle y gagnerait quelque chose. J’ai été avisé de cette décision par l’information donnée par un secrétaire de la maison à un ami des Éditions Gallimard qui me l’a donnée à son tour.

J’attends donc le paiement des 500 000 francs auxquels la Maison Plon a été condamnée à titre d’indemnité pour la perte, (en réalité le vol, à l’intérieur même de ses locaux) tous les frais du procès à sa charge.

Je ne vous cache pas que je me fiche absolument de cet argent. Je n’en ai aucun besoin, vivant seul et de la façon la plus simple. Ce qui compte pour moi, c’est uniquement le manuscrit en question. Représentez-vous le manuscrit de mon Journal pour l’année 1953 entière. En quelles mains peut-il bien se trouver ? Voilà bien ce que je ne saurai jamais.

Cordialement à vous

P. Léautaud

Qui est Maurice Bry ?

(par Dominique Brouttelande)

Dominique Brouttelande a réagi à l’évocation de Maurice Bry. Comme souvent, les lecteurs de leautaud.com, il aime bien savoir de qui l’on parle et il a cherché. Dominique Brouttelande nous transmet les résultats de ses recherches par le texte et les images suivantes :

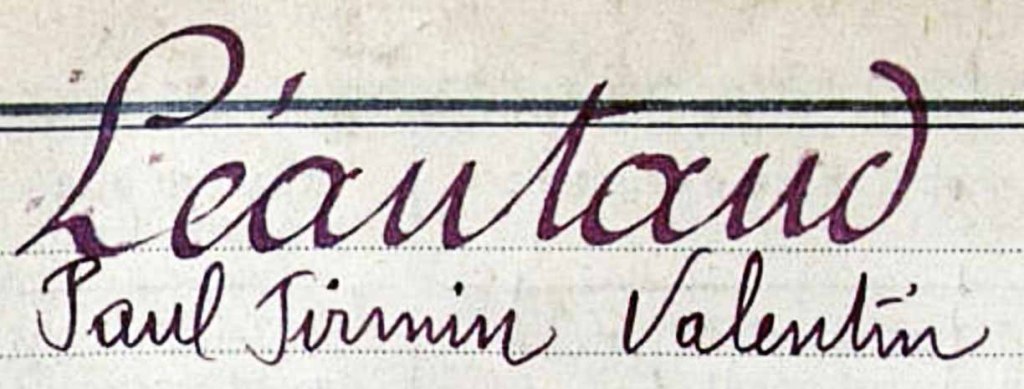

Acte de naissance de Maurice Bry

Dans la Correspondance de Paul Léautaud, cinq lettres sont destinées, entre 1947 et 1956, à un certain M. Bry, successivement adressées à « M. », « Monsieur », « Cher Monsieur » avant l’ultime « Cher Monsieur Maurice Bry » de la lettre du 2 janvier 1956.

Quelle frustration de ne pas identifier un destinataire honoré d’une missive d’écrivain, comme d’ignorer ici la teneur des lettres auxquelles Paul Léautaud répondait !

C’est donc à ses seules lettres qu’il faut s’en remettre pour espérer quelques informations au sujet de ce correspondant inconnu. Que nous apprennent-elles ? Étonnamment, plusieurs choses.

En premier lieu, que l’initiative de l’échange revient à M. Bry. Ce dernier s’est adressé à Paul Léautaud pour lui témoigner son meilleur souvenir, en lui rappelant cette période où ils se trouvaient ensemble en garnison à la Caserne Charras de Courbevoie.

Dans sa réponse du 6 mai 1947, Paul Léautaud est agréablement surpris de ce contact, après un demi-siècle. Sans doute, M. Bry n’a-t-il pas manqué dans sa lettre d’évoquer, même à grands traits, ce qu’il était lui-même devenu depuis ce temps ; Paul Léautaud le complimentant sur « une certaine carrière ».

Paul Léautaud abordera à nouveau ce thème de position sociale dans sa lettre du 17 mars 1951 pour marquer, estime-t-il, leur différence à tous points de vue (« opinions, jugements, sentiments appréciations sur les mœurs, la société, les duperies politiques… »). « Qu’importe, les conversations sont plus intéressantes ».

Cette lettre nous apprend encore que M. Bry ne vit pas à Paris. Paul Léautaud termine en invitant son correspondant à présenter ses hommages à Madame Bry « puisque vous me parlez d’elle ».

Enfin, par celle qui deviendra sa dernière lettre, du 2 janvier 1956, Paul Léautaud remercie ce « Cher Monsieur Maurice Bry » pour ses « renseignements et avis » dans le cadre de son litige avec La Maison Plon.

Ces quelques informations (caserne Charras, une « certaine carrière », évocation de Madame Bry, vie en province, connaissances juridiques), constituent un faisceau d’indices nous permettant d’identifier un certain Maurice Bry probable correspondant de Paul Léautaud.

Nous avons en effet identifié un Maurice Aimé Alexandre Bry (1872-1958) né et décédé à Reims.

En l’absence de la lettre de M. Bry, nous ne savons pas ce qui a pu l’inciter à écrire à Paul Léautaud. Peut-être cette prise de contact suit-elle la reprise de Mercure intervenue quelques mois plus tôt (décembre 1946) avec son numéro 999-1000 qui, aux dires de Paul Léautaud, enregistre alors un certain succès au travers des échos qu’en relaie la presse locale et du nombre d’abonnements ? Livraison où figure sur la couverture, certes parmi d’autres, le nom de Léautaud…

Si Maurice Bry semble avoir passé sa vie à Reims (il vit bien en province), on relève sur sa fiche de Registre Matricule (bien que peu documentée) qu’il est alors engagé volontaire, résidant à Courbevoie. Appartenant à la même classe d’incorporation, Maurice Bry et Paul Léautaud ont donc bien pu se côtoyer dans ces circonstances. Maurice Bry reste quelques années à Courbevoie. Il s’y marie et déclare la naissance de sa fille en 1895. Il est alors « employé ».

Fragment d’un document en-tête du ministère de la Justice daté du neuf janvier 1935 établi en vue d’obtenir la légion d’honneur. Le dossier de Maurice Bry peut être consulté sur la base Léonore

Que doit-on comprendre quand Paul Léautaud parle d’une « certaine carrière » ? Si Maurice Bry est « employé » en 1895, il se déclare en 1935 « ancien industriel ». Et on relève qu’il a exercé sur une période de vingt ans plusieurs mandats auprès du Conseil des prud’hommes (Président), de la Justice de Paix et du Tribunal de Commerce, sans compter ses appartenances à quelques commissions. On comprend mieux la qualité des « renseignements et avis » qu’il a pu prodiguer à Paul Léautaud dans son conflit avec la Maison Plon. Maurice Bry est par ailleurs nommé en janvier 1935 Chevalier de la Légion d’honneur. On comprend encore combien Paul Léautaud pouvait s’estimer éloigné de cette « certaine carrière » …

Si Maurice Bry a évoqué dans sa correspondance son épouse, c’est peut-être parce qu’il est fier de son intérêt qu’elle partage avec lui pour l’archéologie. À l’époque de la correspondance, les époux Bry figurent en effet depuis de nombreuses années sur la liste des membres actifs de la Société Archéologique Champenoise (créée en 1907) dont Maurice Bry a été vice-président. Et leur fille (Marie-Louise Morgen) sera elle-même archéologue.

Signature de Maurice Bry

Notes

1 Jeanne Marié, à cette époque entretenue par le comédien Paul Fugère, qui attend de divorcer pour l’épouser, vraisemblablement au début de 1895.

2 Le Siècle, fondé en 1836, est devenu l’un des plus importants journaux de son temps après la Révolution de 1848, se nourrissant de son opposition au régime. Son lent déclin a commencé avec la IIIe république ; il a sombré à l’été 1932 après 96 ans d’existence. En 1891, Le Siècle se trouvait au 24 rue Chauchat, à l’angle de la rue Lafayette. Le jeune Paul Léautaud y avait été embauché afin de rédiger des bandes d’adresses pour les abonnés.

3 Une chambre au 6e étage, dans le très bel immeuble (porte magnifique) du 14 rue Monsieur-le-Prince, à deux-cents mètres de la rue de Condé.

4 Un joli petit immeuble sur trois fenêtres, entre la rue d’Ulm et la rue Saint-Jacques, tout près du Val-de-Grâce.

5 Gaillard était souffleur adjoint de Firmin Léautaud à la Comédie-Française.

6 Il s’agit très vraisemblablement de la caserne Charras construite au milieu du XVIIIe siècle et détruite en 1963 pour faire place, à la fin des années 1960, à un centre commercial du même nom.

7 En 1906, à l’époque de la rédaction d’Amours, Paul Léautaud ne prévoit évidemment pas la guerre de 1914-1918.

8 Adresse du ministère de la Guerre.

9 La bataille des Éparges (une crête à conquérir, près de Verdun) s’est tenue du 17 février au 5 avril 1915. Cette bataille de près de trois mois a coûté 12 000 blessés ou tués pour un gain quasi-nul.

10 On peut imaginer que figurait ici le numéro du régiment qui a été masqué pour des raisons de sécurité militaire.

11 Cette fin de phrase, qui n’était certainement pas dans le goût de l’époque, porte bien la marque de Paul Léautaud et rappelle évidemment les débats qui s’ouvriront à propos de la pièce de François Porché Les Butors et la Finette dont Maurice Boissard rendra compte dans le Mercure du seize janvier 1918.

12 Ce « soleil d’Austerlitz » a été prononcé par Napoléon le deux décembre 1812 avant la bataille de la Moskova, un coup de soleil survenant au milieu d’une journée de pluie par une température d’un ou deux degrés. Par ces mots, Napoléon célébrait le septième anniversaire de la bataille d’Austerlitz du deux décembre 1805.

13 À l’entrée arrière de l’École militaire, qui ouvre de nos jours sur le manège.

14 Edmond Jaloux (1878-1949), journaliste, poète et romancier, a fondé une revue à l’âge de dix-huit ans et a ensuite participé aux plus grandes revues françaises. On lui doit une trentaine de volumes et, après la guerre, une Introduction à l’histoire de la littérature française chez Pierre Cailler à Genève (deux tomes de 220 et 354 pages). L’ensemble était prévu en six volumes (un par siècle) mais la mort a arrêté sa main. Edmond Jaloux a été élu à l’Académie française en 1936, au fauteuil de Paul Bourget.

15 André Doderet (1879-1949), traducteur de l’italien et romancier.

16 Max Daireaux (1882-1954), homme de lettres.

17 Maurice Martin du Gard ne précise pas la date de l’événement. Né en décembre 1896 il a eu vingt ans en 1916 et donc militaire, comme tout le monde.

18 Francis de Miomandre.

19 Paul Geraldy (parfois sans é, parfois avec) (Paul Lefèvre, 1885-1983), poète et auteur dramatique particulièrement connu jusqu’à la guerre suivante puis passé de mode par son maniérisme. En rapport avec le sujet qui nous intéresse ici, on peut citer La Guerre, Madame…, (sans nom d’auteur, Crès 1916), suivie, deux ans plus tard, d’une édition illustrée, et signée, chez René Helleu.

20 Allusion au patronyme réel de Fernand Nozière : Fernand Aaron Weyl (1874-1931), auteur dramatique, homme de lettres, courriériste théâtral du Temps, critique dramatique du Gil Blas. Maurice Boissard chroniquera plusieurs pièces de Fernand Nozière. L’Amour veille, comédie en quatre actes de Gaston-Armand de Caillavet et Robert de Flers, donnée à la Comédie Française le 1er octobre 1907.

21 Corrigé de images dans l’édition papier, sans certitude.

22 Selon le programme de radio du Figaro, le programme national diffusait ce soir-là à partir de vingt heures Le Convive de pierre, (Convive de Marbre dans Le Figaro) opéra d’Alexandre Dargomyjski (1813-1869), d’après Pouchkine qui s’était lui-même inspiré, on s’en doute, de la légende de Don Juan. Cet opéra était interprété par les chœurs et l’orchestre de la radio sous la direction de Roger Desormière et devait sans doute être un des événements importants de ce mois de mars. Ce programme était diffusé en direct et la fin était prévue à 21:40, heure habituelle de la diffusion des entretiens le jeudi. Ces entretiens devaient être suivis, à 22 heures d’une émission de Francis Carco sur Arthur Rimbaud. La discographie actuelle n’a conservé que quelques airs d’Alexandre Dargomyjski dans des disques de récitals de musique russe.

23 Dans le corps du texte de l’édition papier : « [illisible] », remplacé ici par « tranquillité ».

24 Dans le corps du texte de l’édition papier : « [illisible] », remplacé ici par « intervieweurs qui arrivent ».