Page publiée le 15 avril 2025. Temps de lecture : douze minutes.

Fernand Demeure est né le 26 décembre 1896 à Lyon, ce qui lui a permis de fêter ses vingt ans dans les tranchées de Verdun où il était agent de liaison, puis de respirer le gaz sarin en mars 1918.

Nous apprendrons cela par le quotidien L’Intransigeant du 28 mars 1918(1) mais aussi hélas par le quotidien L’Action française du quatorze juin 1918 (page une, quatrième colonne) :

On peut observer, dans la formulation de ce rédacteur, que même en temps de guerre « notre ami Fernand Demeure » est d’abord camelot du roi avant d’être agent de liaison, donc soldat. Les Camelots du roi étaient à l’origine les vendeurs ambulants de ce journal. Profession très honorable, bien qu’un peu bruyante, que celle de crieurs de journaux. Or ceux de L’Action française, qui est aussi le nom d’un parti politique n’étaient pas de ces crieurs neutres, vendant un journal un jour, un autre le lendemain, épousant ou étant en désaccord avec les opinions du journal et plus généralement s’en fichant complètement. Non, ces vendeurs-là étaient des militants rendant parfois d’autres services dont tout parti a besoin, comme le collage d’affiches ou un service d’ordre… ayant à peu près la triste réputation de la Brav-m de nos jours.

Cette page sur Fernand Demeure a pour but d’accompagner et de mettre en valeur son excellent article de La Gazette de Paris du trente mars 1929 à propos de la parution de Passe-Temps. Fernand Demeure étant à peu près inconnu du web, l’idée première était une grande page, largement chargée de notes. Les premières découvertes de sa personnalité ont largement refroidi l’enthousiasme de départ et l’on se contentera de cette introduction et de ce seul article avec juste neuf petites notes. Quand on n’aime pas, on compte.

La première fois que Paul Léautaud évoque Fernand Demeure est le douze décembre 1922. Nous sommes dans son bureau du Mercure, en fin d’après-midi, on imagine le soir qui tombe… Jacques Dyssord, parle et Fernand Demeure, cadet de seize ans, écoute avec attention. Jacques Dyssord massacre tout le monde avec brio, Paul Léautaud se régale et nous aussi. Il est question de son éditeur, Louis Theuveny (La Renaissance du livre), de Colette « Une femme dont les fesses débordent quand elle s’assied », des romans de Louis Dumur « Toute la guerre n’a été faite que pour qu’il puisse écrire ses trois romans ». Il faut lire ce douze décembre 1922.

Quand il a été parti, le petit Fernand Demeure, arrivé un peu après lui et resté à l’écouter, a dit qu’il est dommage qu’il n’écrive pas tout cela, que cela ferait des choses curieuses.

Le « petit » Fernand Demeure, alors âgé de 26 ans n’avait quasiment rien publié et il sera oublié du Journal littéraire pendant les six années suivantes, jusqu’au trente mars 1929. Entre temps il a un peu publié, notamment un Blaise Pascal et Anatole France dont il reste peu de trace.

Samedi 30 Mars

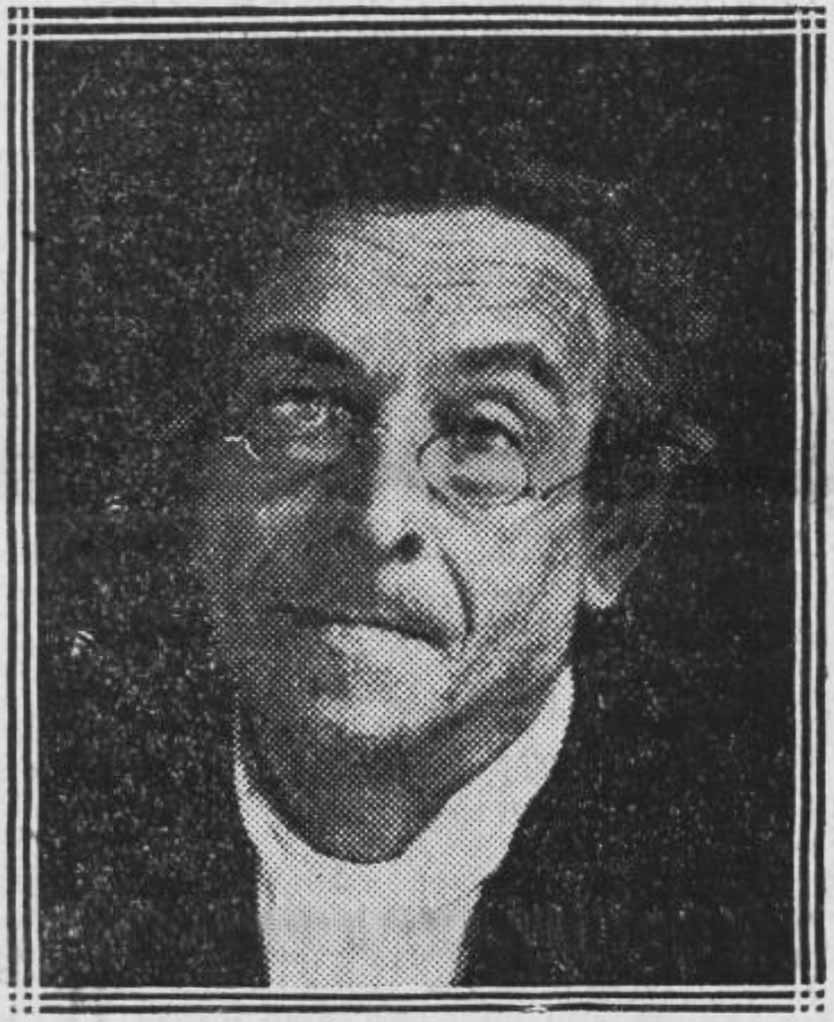

Article de Fernand Demeure sur Passe-Temps dans la Gazette de Paris2, — je l’ai trouvé sans m’y attendre en ouvrant ce journal après déjeuner, mon regard attiré par l’affreux portrait qui l’accompagne, photographie faite au magnésium3, dans mon bureau du Mercure, à l’époque de mon affaire avec ma propriétaire. J’étais dans la salle à manger avec ma chère amie4, chacun à lire les journaux. C’est parti de moi sans que je le veuille : « Encore un article ! » en éclatant de rire. C’est ma réaction immédiate, à chaque fois.

La photographie en question, prise par Manuel le 27 juin 1926 pour le Comœdia du 28 juillet, recadrée par rapport à La Gazette de Paris

La Gazette de Paris porte comme sous-titre « Hebdomadaire » mais c’est un hebdomadaire littéraire que nous lisons. L’éditorial de ce numéro du trente avril 1929 rend hommage au journaliste anticlérical Jean de Bonnefon qui est mort il y a un an exactement, à l’âge de 62 ans. Cette une affiche quatre colonnes et le metteur en page aime la symétrie Les deux colonnes du centre, les plus larges, portent le titre « Les bons livres », rubrique signée Alain Laubreaux qui traite ce jour-là d’un autre journaliste, Charles Monselet5, aussi romancier et auteur dramatique.

Sous l’article de Laubreaux, « les Échos », non signés. On y traite des imitatrices de Paul Valéry, de la déception de René Doumic par Joseph Kessel, qui n’est pas encore académicien et de Pierre Benoit, qui le sera bientôt.

La dernière colonne, enfin, propose L’Hallucinée, un conte de Lydie Lacaze (des « Belles Perdrix »).

La page quatre, qui nous intéresse, présente la symétrie des précédentes. La première colonne peut amuser, dans laquelle on voit Alain Laubreaux se plaindre d’être attaqué par Gringoire.

La dernière est une chronique rassemblant le compte rendu de trois romans, dont celui de Pierre Chanlaine6, Un grand bonhomme, qui venait de paraître chez Fasquelle.

Entre ces deux colonnes, les trois, au centre, constituant le portrait de Paul Léautaud par Fernand Demeure. Et au milieu de ces trois colonnes, la photographie de Paul Léautaud donné supra.

Aperçu de l’article de Fernand Demeure

Voici le texte de cet article, avec un grand merci à Philippe Polart qui, un jour d’août 2021, a entrepris la dactylographie de ce texte assez flou et rétif à tout OCR.

Portraits : Paul Léautaud7

C’est une figure mieux que curieuse et plus que singulière que celle de M. Paul Léautaud, homme volontairement peu répandu. Misanthrope aux trois-quarts et à deux doigts d’être misogyne ; en somme se satisfaisant de soi-même, de ses cogitations, de ses idées et de son tête à tête.

On l’avait rencontré maintes fois avant de savoir le personnage et l’auteur qui se cachaient derrière lui, dans cette piécette du Mercure de France où se reçoivent les porteurs de copie et le courrier des collaborateurs, et s’entreposent les collections de la revue. Dans cette petite chambre au plafond altissime, grise à force de vieillesse et du peu d’empressement aussi que l’on y doit mettre à son nettoiement, toute encombrée de casiers surchargés d’opuscules, il y avait et il y a toujours une table ou plutôt deux tables simplettes accotées dos à dos, de la sorte formant un bureau d’importance où se lit l’art incohérent et charmant du plus beau des fouillis. Des ouvrages de toutes sortes, des journaux, des papiers, des gazettes, mille choses qui vous peuvent indiquer un vaguemestre, un clerc ou un écrivain sont sur la table, trempée de jour, lequel coule de la gigantesque fenêtre ouverte sur la rue de Condé. Un peu en retrait de la lumière, engoncé dans une pénombre propice, un mystérieux personnage renfrogné et pourtant l’œil pétillant d’une suprême malice est assis, enfoncé, écrasé, affalé sur une sorte de siège qui fut jadis un fauteuil de bureau, et qui ne paraît plus tenir d’aplomb, semble-t-il, dorénavant que par une bénignité fantasque du hasard. Un paquet d’oripeaux y remplace ou y conforte la paille fuyante et atténue la rudesse ligneuse du dossier. L’étrange particulier qui règne en ce lieu y paraît très à l’aise et satisfait. On l’y découvre tantôt lisant, tantôt écrivant. À l’approche du quidam sa tête se hausse lentement et va s’inclinant en arrière pour mieux dévisager l’arrivant, le jauger et le juger. Paul Léautaud, en effet, a l’habitude de poser sur l’extrémité de son nez, ses lunettes, ce qui l’oblige, s’il veut voir convenablement au travers de ses verres, à renverser assez fortement la nuque. La tête lui rentre ainsi dans les épaules et il apparaît alors tel un gnome hilare, quelque peu libidineux et fantasque, son cheveu gris tout en broussaille, la bouche déclose et le nez pointu.

Longtemps, on ne sut que ce drôle d’homme représentait le plus bizarre des êtres. Il paraissait bien des particularités dans ses propos quand il se prenait à vous entretenir, ce qui arriva plusieurs fois, mais on ne cherchait pas plus avant, satisfait d’ouïr un discours neuf qui nous disait des idées si vraies, si humaines, malgré leur défaut d’harmonie avec la vérité du monsieur bien-pensant.

Or, dans la conversation comme dans ses livres, Paul Léautaud reste une individualité. Ce qui chez beaucoup de ses confrères peut passer pour affectation, reste chez lui du plus simple naturel. Paul Léautaud est un personnage d’exception, mais un personnage d’exception qui pourrait bien être le type même de l’homme vrai, ce qui revient à dire que ce sont nos pensées à nous, les opinions, les idées générales qui sont fausses, hors entendement et nature, toutes fabriquées qu’elles sont par une série de siècles et de gens hypocrites, matois, déterminées pour la plus grande satisfaction de l’égoïsme et de l’orgueil humains. En général, les idées communes aux hommes ne leur appartiennent aucunement, en propre. Elles font partie d’un vieux fond d’héritage inaliénable que les pères transmettent, à leurs rejetons sans y rien ajouter ni surtout sans y rien retrancher et qui forme les convenances, l’idéal, les bonnes manières, l’honneur et toute cette séquelle de petites machineries grotesques, ratatinées, absurdes, intangibles, propres à satisfaire facilement les âmes bien nées des Homais et des Prud’homme. En somme, tout ceci n’est rien autre que le pire conventionnel et l’on conçoit assez le peu de goût que montre à son endroit un esprit aussi simplement libre, si cruellement critique et lucide qu’est celui de M. Paul Léautaud.

Dire, toutefois, qu’il le faut admirer en gros et, sans réticence, applaudir à ses opinions serait aller trop loin dans une admiration qu’il ne sollicite d’ailleurs nullement. Paul Léautaud a aussi ses inconséquences. Il a ses travers. Ses colères, comme toutes les colères, ne sont pas toujours raisonnées. Il est maniaque, au reste, comme pas un, et pourtant il reste le plus aimable des hommes et l’on aime entendre de sa touche qui n’est point d’or quelques notables vérités touchant le genre humain et l’énorme bêtise hypocrite qui l’enveloppe et le soutient8.

C’est là-bas, entre le Luxembourg, qu’il abomine pour de sentimentales raisons et l’Odéon qui l’horripile par ses pompes théâtrales, en ce « bureau » du Mercure qu’il convient de faire connaissance avec Paul Léautaud. D’ailleurs, l’homme et l’auteur ne se dissocient guère. Ils ne vont point l’un sans l’autre. Qu’il parle ou qu’il écrive, il apparaît nettement que Paul Léautaud reste lui-même ; chez lui, il n’y a pas l’auteur et l’homme. Il y a l’homme, tout court, l’homme qui se met à écrire d’aventure, pour son apaisement, pour sa satisfaction, pour se formuler visiblement sa pensée, et c’est tout. Et ceci se voit au travers de son style qui est « parlé » essentiellement. Paul Léautaud, en effet, écrit, comme s’il poursuivait une conversation et se souciant peu d’enchaîner son propos, passant d’une idée à une autre, ouvrant une parenthèse, s’oubliant, revenant à son point de départ ou l’abandonnant tout à fait sans crier gare, insouciant de la forme, insoucieux de l’effet. Paul Léautaud ne littérature pas, restant toujours simple, impavide, jamais étonné et dédaigneux d’éblouir.

On le revoit très bien au Mercure. Il est à demi enfoui dans son reste de fauteuil et il vous regarde venir, muet, curieux, vous tendant de sa main deux ou trois doigts, le reste occupé parfois à conserver le porte-plume, puis de cette même main, il se caressera tout à l’heure d’un petit mouvement lent le menton, sans cesser de vous regarder.

— Bonjour… qu’est-ce qui vous amène ?…

Et ses yeux agiles et brillants clignotent derrière les verres mal en équilibre sur le bout extrême du nez.

Paul Léautaud est très poli, au fond : il vous laisse débobiner votre histoire. Parfois, cependant il achève son travail sans plus paraître se soucier de vous et tantôt, au contraire, il vous écoute très sérieusement, de tout son regard osera-t-on dire.

— Ah ! ouai !… ouai !… ouai ! …

Ainsi ponctue-t-il au hasard votre ramage.

Sa voix est douce, presque, un peu traînante et comme grasseyante. Paul Léautaud n’est pas contrariant, il vous laisse aller gentiment et seul son sourire, imperceptible, vous dit encore sa réprobation. Puis, tout soudain, il éclate. La voix tonne ; sa main s’agite violemment d’un mouvement saccadé et sec. Paul Léautaud gesticule en grondant. Un instant. Et, brusquement, il éclate d’un gros rire brutal, sardonique.

Tel il est dans la vie, tel on le retrouve dans ses livres.

Ses livres, à dire vrai, sont peu nombreux et ne disent que lui. Paul Léautaud s’y rapporte tout entier, faisant de lui seul un centre à l’univers. Le monde, les gens, tout n’existe qu’en fonction de lui. Ce n’est pas vanité c’est étude ; c’est la devise en œuvre du Gnauthi séauton antique9. Il est une façon d’individualiste forcené ; il est un furieux égoïste. Malgré cela pas infatué de soi et se jugeant soi-même, comme les autres, avec beaucoup de rudesse.

Au fond, dans le cas de Léautaud, il y a aussi une sorte de narcissisme bizarre. Notre homme se regarde sans cesse aller, venir, parler, penser, vivre ; il se regarde curieusement ; il se confronte, mais ne s’admire pas. Il cherche peut-être à se séduire, mais il le cherche peu passionnément et, le premier, il ne peut s’empêcher de rire de ses propres effets comme devant ses pages les mieux venues.

C’est qu’il n’attache pas un prix énorme à la chose que nous sommes comme aux actions que nous faisons. Tout cet appareil grandiloque dont on tend la vie, l’amour, la mort lui paraît de la dernière sottise. Qu’ont donc, en effet, les gens-ci vouloir faire partager à des quidams de rencontre leur félicité ou leur navrance. Il est aussi grotesque de faire défiler une théorie blanche de voitures de noce que le carnaval pleurnichard des enterrements. C’est du dernier cannibalisme. Le dire peut passer pour indécent : pourtant les plus sots, les moins maîtres de leur pensée ne sont-ce pas ceux-là qui collectionnent, pour les utiliser au long des jours, toutes les rengaines plus ou moins faussement sentimentales dont on farcit, enfant, nos intellects trop malléables.

Immoralisme, alors, va-t-on dire. Il s’agirait de savoir si le truisme, le poncif, la « confection » sont des vertus. Immoraliste, certes, Paul Léautaud l’est au regard du monde, des « honnêtes gens », cette sorte de gale du genre humain, plus mauvais, plus obtus, plus aptère10 qu’une quelconque canaille. Paul Léautaud préfère d’ailleurs celle-ci, toujours originale, vivante, à ceux-là confits, desséchés, haves, flasques, « parfaitement misérables ». Mais cette indulgence à l’égard des coquins serait peut-être bien une façon aussi de longanimité11 pour soi-même, car il est loin d’être de la première candeur ce bon M. Léautaud ; au surplus, il ne cherche pas à dissimuler ses travers, ses manquements, ses accidents, non plus que ses roueries, ses dols et ses larcins même. Cependant, il ferait un mauvais chenapan se complaisant, trop dans le récit de ses crimes, et trop tenté de faire d’un simple fait divers un majuscule forfait pour avoir encore à parler de soi-même, ce qui peut paraître incongru à un juge d’instruction.

Au demeurant, le plus serviable certainement des hommes et le cœur le plus généreux sous ces dehors volontairement brutaux, acariâtres et hautains. S’il dénigre ses semblables, s’il vitupère la femme, c’est par une sorte d’excès d’amour. L’un et l’autre, il les voudrait moins veules, moins préoccupés de leur vanité ; plus amènes avec leurs concitoyens, moins dévorateurs de leur prochain.

Paul Léautaud est une manière d’idéaliste et la preuve qu’il n’en veut pas tellement au genre humain, c’est qu’il souhaite vivre, vivre longtemps et ne parle de mourir que le plus tard possible. Il ne demanderait pas mieux que d’aimer l’antique lignée d’Adam comme il chérit les animaux ; mais pourquoi faut-il, en effet, que les moins bêtes, les plus sensibles, les plus originaux d’esprit et de forme soient justement ceux avec qui il ne peut converser.

Mais quelque chose étonne, cependant, chez cet homme assoiffé d’originalité, de bizarre, de chimérique, de singulier. Il ne peut souffrir ses confrères avides de recherches et de tournures littéraires. Il réprouve le style et Stendhal, lui, est le summum de l’écrivain.

Lui qui sait si bien voir tout le faux, le compassé dans les attitudes et qui réclame la plus grande liberté pour l’esprit et la vêture, se refuse à admettre l’élégance de la langue et le charme d’un discours.

Il pousse parfois, ainsi, trop loin sa misanthropie et, esclave de lui-même et de ses façons, se trompe soi-même pour n’avoir pas à confesser d’aventure que lui aussi est sujet à l’erreur.

Fernand Demeure

Journal de Paul Léautaud en date du lendemain 31 mars :

Écrit ce soir à Fernand Demeure et à René Maran pour les remercier de leurs articles. Corvée, corvée !

René Maran12 — Paul Léautaud pense que c’est lui — a écrit en page cinq de l’hebdomadaire Le Journal du peuple « Grand journal d’éducation et de défense sociale » sous la direction d’Henri Fabre, une chronique « Les livres » où il rend compte moins de Passe-Temps que de Paul Léautaud et avec bien moins de talent que Fernand Demeure.

À Fernand Demeure

Paris le 2 avril 1929

Mon cher,

Vous pouvez vous vanter de m’avoir fait une surprise. Je suis tombé sur votre article, samedi, en ouvrant la Gazette de Paris, à cent lieues de m’y attendre. Quand j’ai aperçu cet abominable portrait !… « Encore un article ! » Cela m’est parti tout haut. J’ai bien ri en le lisant. C’est une maladie : tout ce qu’on écrit sur moi me fait rire. Je suis donc si curieux que cela ? Je finirai par le croire en voyant revenir cette appréciation dans tous les articles que me vaut ce Passe-Temps. Je ne me doutais pas l’être à ce point, en tout cas. Il y a d’ailleurs autre chose dans votre article : le côté critique, analyse, jugement, qui m’a intéressé. Par exemple le passage sur le personnage d’exception qui pourrait bien être le type de l’homme vrai. Ce qui est peut-être surtout un joli paradoxe car l’homme vrai — avouez-le, au nombre d’exemplaires que nous en voyons, et qui ont toujours existé — est plutôt l’homme crédule, dupe, victime, et idolâtrant par-dessus le marché, son sacrificateur et lui organisant des apothéoses. Quant aux éloges que vous voulez bien me donner… Là encore j’ai bien ri, comme je ris toujours. Je suis tellement renversé qu’on puisse écrire pour autre chose qu’exprimer ce qui vous plaît et vous fait plaisir à dire (valeur et intérêt réservés). Je serais tenté de renvoyer ces éloges aux gens qui réussissent ce tour de force contraire si difficile à mes yeux.

Vous voyez que vous m’avez donné un bon moment de lecture. Je vous fais mes remerciements, en y joignant mes cordialités habituelles.

P. Léautaud

Notes

1 « Les Lettres » de L’Intransigeant du 28 mars 1918, page deux, colonne quatre.

2 Ce titre Gazette de Paris a presque toujours existé dans la presse française, répandant une idée ou une autre, ou pas d’idée du tout ; depuis au moins 1631 jusqu’à nos jours, où la version pas d’idée du tout semble prévaloir. La Gazette qui nous intéresse ici, hebdomadaire est parue sur 24 numéros de huit pages, du 17 novembre 1928 au 27 avril 1929.

3 Le magnésium est à l’origine un métal, très courant à l’état naturel, dans le sol ou dans le corps humain mais inutilisable tel quel. Dès le début de la photographie, les premières surfaces sensibles l’étaient en fait très peu et réclamaient des durées d’exposition incompatibles avec l’humain. Très vite les industriels ont proposé de la poudre de magnésium à l’usage des photographes. Cette poudre était déposée le long d’une réglette en L, la partie verticale servant de réflecteur. Des rubans de magnésium, bien plus commodes, sont rapidement apparus sur le marché. Le peu de sensibilité permettait de se passer d’obturateur. On ôtait le bouchon de l’objectif, on allumait le magnésium et on remettait le bouchon. Comme pour tout flash, le temps de pose était celui, très bref, de la combustion du magnésium. Pour l’assistance, et surtout pour le sujet photographié, l’expérience était violente et ici Paul Léautaud semble bien s’en souvenir. C’est au début de ces années 1930 que seront enfin produites les premières ampoules à magnésium, d’un emploi bien plus commode pour le photographe et ne répandant plus cette odeur âcre de la combustion à l’air libre.

4 Anne Cayssac, maîtresse de Paul Léautaud jusqu’à l’arrivée de Marie Dormoy.

5 Charles Monselet (1825-1888), journaliste, romancier, poète, auteur dramatique et gastronomique. Le onze juin 1931 Paul Léautaud lira son Histoire anecdotique du tribunal révolutionnaire.

6 Pierre Chanlaine (Pierre Wunstel, 1885-1969), journaliste, romancier populaire et auteur de plusieurs romans historiques.

7 Texte paru dans La Gazette de Paris du trente mars 1929, page quatre.

8 Cette phrase semble bancale. Elle l’est, et l’on peut imaginer une coupe hasardeuse.

9 Gnothi seauton, du grec ancien Connais-toi toi-même.

10 Aptère vient de l’entomologie pour désigner un insecte dépourvu d’ailes. L’architecture s’est emparée du mot pour désigner un bâtiment trop carré, sans dépendances latérales. Ce mot a donné aptérisme pour indiquer des oiseaux aux ailes trop atrophiées pour permettre le vol. On peine ici à justifier son emploi.

11 Fait preuve de longanimité la personne supportant sereinement un désagrément qu’elle pourrait éviter. La chrétienté s’est évidemment emparée de cette vertu, qu’elle n’accorde qu’à son dieu et a pour ainsi dire privatisé le mot. On peut se réjouir ici que Fernand Demeure l’attribue à Paul Léautaud.

12 René Maran (1887-1960), prix Goncourt 1921 pour Batouala (Albin-Michel). René Maran est né sur le bateau qui conduisait ses parents guyanais à la Martinique. Le père de René Maran occupait un poste administratif colonial au Gabon. René Maran a débuté dans la revue Le Beffroi, de Léon Bocquet. Pour l’accueil du prix Goncourt à un Noir, voir Le Petit Parisien du quinze décembre 1921 ou Le Figaro du seize. René Maran a eu l’« honneur » d’un Doodle en page d’accueil de Google le cinq novembre 2019 à l’occasion du 132e anniversaire de sa naissance.