Page publiée le premier février 2026.

Cette page comprend deux parties. La première, la plus intéressante, est l’histoire de Marie proprement dite, qui se lit en huit minutes. La seconde, une longue annexe, est le recueil des coupures de presse qu’elle avait recueillies, conservées par ses enfants et confiées à Maxime, qui les restitue ici pour nous. Maxime est comme ça, il envoie des choses. C’est pas tout le monde. On ne sait pas toujours comment il les a obtenues, il cherche. L’histoire de Marie, la bonne de Paul Léautaud, on ne s’y attendait vraiment pas.

La chose s’est faite tout simplement, nous dit Maxime. Emmanuelle, la petite fille de Marie habite la charmante commune de Plancoet.

Au centre du village, la mairie de Plancoet

« Nous avons sympathisé depuis quelques années, suite à mes visites dans sa boutique, en bon amoureux de la chine du dimanche. Nous nous suivons réciproquement sur les réseaux sociaux, Emmanuelle a vu que je travaillais sur Paul Léautaud depuis 2020/2021, puis avec le livre Ami, Emmanuelle m’avait parlé d’une aïeule qui avait été au service de “Monsieur Léautaud”. »

Les Marie ont été omniprésentes, de la première à la dernière, dans la vie de Paul Léautaud. La première a été Marie Pezé, à l’âge de deux ans, la dernière Marie Dormoy, à sa mort (et largement après).

Regardons les employées.

La première est donc Marie Pezé, née en 1814. Comme bien des bonnes de cette époque et même après, elle ne se prénommait pas Marie. Simplement les employeurs, qui en changeaient souvent n’aimaient pas trop le changement. Changer de bonne était toujours un embarras, il fallait en trouver une autre. Au moins conservait-on le même prénom. Donc Marie Pezé se prénommait Joséphine mais tout le monde s’en fichait.

Après Marie Pezé, il y a eu Marie. La première fois qu’elle apparaît dans le Journal de Paul Léautaud est le treize février 1904. Ça se passe mal entre Paul et Blanche (ça s’est toujours passé mal), et elle va le quitter :

Pages retrouvées au treize février 1904 (bas de la page 53 suivie du haut de la page 54) »

Une Marie n’apparaîtra que douze ans plus tard, à Fontenay, à la fin de la longue journée du 18 juillet 1918. Est-ce la même ? Maxime Hoffman démontrera ci-dessous qu’une Marie est demeurée seize ans auprès de lui ; rien ne s’oppose donc à ce que ce soit la même Marie. Mais, cet été 1918 Marie est déjà une « ancienne bonne », remplacée par Joséphine, comme nous allons le voir :

Marie, l’ancienne bonne de Paul Léautaud,

par Maxime Hoffman

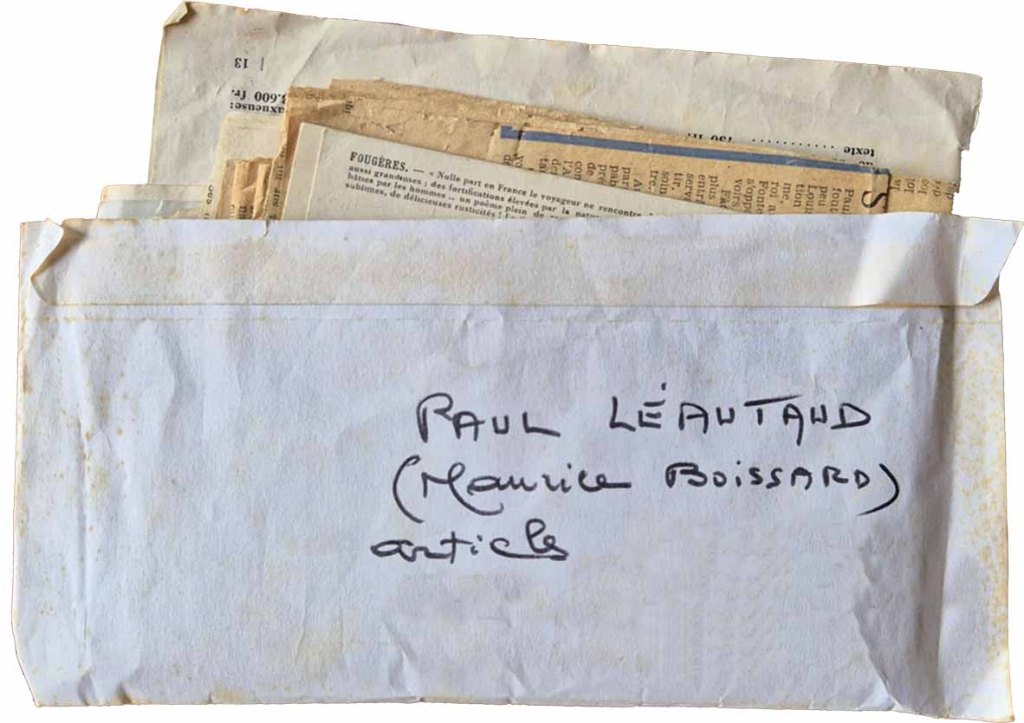

Je reçus de la part d’une personne de mon entourage amical — Emmanuelle, vivant dans les Côtes-d’Armor — une enveloppe contenant quelques coupures de presse traitant de Paul Léautaud.

Il se trouve que l’arrière-grand-mère d’Emmanuelle fut bonne et cuisinière de Paul Léautaud au début du XXe siècle, dans sa maison de Fontenay-aux-Roses : Madame Marie L.-L.

L’enveloppe

Cette enveloppe est un souvenir de famille, transmise de génération en génération, et c’est un grand honneur de la recevoir aujourd’hui. En effet, Paul Léautaud s’immisçait dans les conversations familiales depuis trois générations, de la cuisinière Marie il y a plus de cent ans, jusqu’à ce qu’Emmanuelle nous conte cette anecdote, en 2025.

Cette enveloppe contient onze articles, parfois rassemblés sur la même page de journal. Plusieurs de ces journaux n’ont pu être identifiés ni datés mais il est évident qu’ils datent tous de l’après-guerre et même des années 1950, date de l’irruption de Paul Léautaud dans le monde médiatique grâce aux Entretiens. La liste de ces articles est dressée en annexe.

Avec l’aimable autorisation d’Emmanuelle, nous vous présentons la petite histoire de Madame Marie L.-L., au service de M. Paul Léautaud.

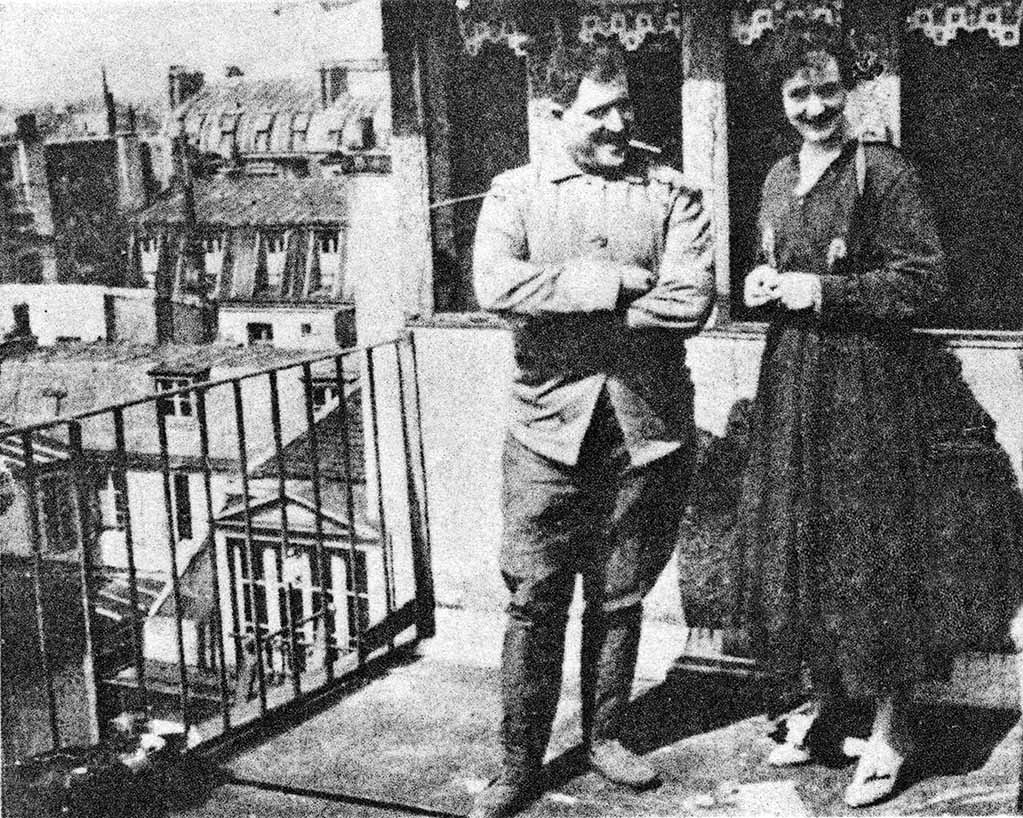

Marie, cuisinière de Paul Léautaud, l’arrière-grand-mère d’Emmanuelle

Marie L.-L. est née en 1897. Et il semble bien que cette photographie date de 1920. Marie sera mère de deux enfants, Claudine, née en 1924, brocanteuse de métier, et Tell, qui fut propriétaire de l’Œuf Cube, boutique de jeux pour adultes, rue Linné à Paris.

Marie s’est ensuite installée dans la maison de ses parents à Dinard (22), ville de son décès en 1979.

Après avoir été cuisinière de Monsieur Léautaud, elle le fut également pour Madame Goussard, amie de Judith Gautier (fille de Théophile Gautier) et épouse de son imprimeur de Melle, près de Niort.

Les mentions dans le Journal Littéraire

Au sujet de la nouvelle bonne Joséphine, qui fit des avances plus qu’insistantes (avec passage à l’acte) à son employeur :

Jeudi 18 Juillet [1918] — […] Elle me dit : « Vous ne voulez pas, décidément. C’est bien non ? — Ma pauvre amie, lui répondis-je, je crois que je vous l’ai assez dit. C’est non, ce sera toujours non. Je vous l’ai dit : J’ai, quand je le veux, une volonté de fer. Vous me faites de la peine. Vous nous faites jouer à tous les deux un rôle ridicule, vous ferez ce que vous voudrez : vous partirez ou vous ne partirez pas, mais c’est non, absolument non. » Elle se décida alors, à moitié levée disant : « Arrangez-vous pour que Marie (l’ancienne bonne) revienne. Je partirai dimanche. »

Dans l’extrait qui suit, l’on apprend que Marie fut au service de Monsieur Léautaud pendant seize années. Le fléau semblait avoir de l’influence sur cette jeune femme, au détriment des bonnes relations entre Paul Léautaud et elle :

Journal littéraire au onze février 1941, bas de la page 284 et haut de la page 286 (la séparation est aux tirets)

Mardi 11 Février [1941] — […] Le fléau m’a envoyé au cours de ces derniers mois plusieurs colis de boîtes de sardines, haricots, etc. […] Cela me rappelle le temps qu’elle s’occupait quelquefois de me trouver une bonne auprès de gens de ses relations : « Connaissez-vous une bonne pour Léautaud ? Vous savez, ce n’est pas un homme aimable. Il parle à peine. Il traite ses domestiques comme des chiens. C’est tout juste s’il ne tape pas dessus. Alors, connaissez-vous quelqu’un ? » Et pendant seize ans que j’ai eu cette détraquée de Marie comme bonne, elle venait de temps en temps lui monter la tête contre moi.

Mercredi 16 Décembre [1942] — […] J’ai fait une carrière d’écrivain sans jamais le souci d’argent. Par exemple, mes dix-sept ans (je crois que c’est le temps) de critique dramatique au Mercure. Je partais le matin de Fontenay à 9 heures pour mon bureau. Je revenais déjeuner. Je repartais à mon bureau. Je revenais pour dîner et apporter à la bonne que j’avais alors [les provisions]. Je repartais pour un théâtre ou pour un autre, faisant à pied, si loin que fût ce théâtre, le trajet de la gare du Luxembourg, et le trajet du retour à la gare pour rentrer à Fontenay.

Au sujet de la mère Maillette, à la tête d’un gros marché noir à Fontenay :

Mercredi 23 Février [1944] — […] Au total, une excellente femme, toujours de bonne humeur, obligeante, serviable, soignant de son mieux sa clientèle, qu’on est bien content d’avoir et de trouver. Grande amie des bêtes, par surcroît, des chats en particulier, une demi-douzaine toujours autour d’elle et, certainement, au temps de ma bonne Marie, sa complice pour les chats que je trouvais souvent, le soir, en rentrant, enfermés dans un cageot suspendu à ma grille, comme apporté par on ne savait jamais qui. Je l’ai compris le jour que, passant devant sa boutique, j’y ai vu des cageots tout semblables.

Jeudi 10 Janvier [1946] — […] Aussitôt que je suis couché, ma chatte Minette accourt prendre sa place sur mon oreiller. Je la câline, l’appelle Mme Minette. Cela me rappelle, il y a longtemps de cela, ma chatte Mme Minne, que j’avais trouvée un soir sur le trottoir, boulevard Saint-Michel, en face de l’École des Mines, et que j’avais emmenée chez moi, par le train, simplement dans mes bras, sans qu’elle bougeât. Elle était très vagabonde. Le soir, à minuit, quand elle n’était pas rentrée, ma bonne, Marie, allait l’appeler à la clôture : « Madame Minne ! Madame Minne ! » Elle arrivait alors du fond des autres jardins, en répondant tout le long de son chemin. Elle rentra un jour avec un œil crevé, sans qu’on ait jamais su comment cela lui était arrivé. Elle avait gardé, malgré cet accident, une petite frimousse charmante, expressive au possible. Chers souvenirs de ces êtres charmants qui ont vécu avec moi.

Marie chez le photographe

Cette photographie est l’élément majeur de cette page, celle qui l’a motivée. Voyons-là en grand.

La photo de Marie, en plein format

Que nous apprend-elle ?

D’abord qu’il s’agit d’une photographie bon marché. Cela ne se voit pas sur cette reproduction largement améliorée, mais la photographie originale, redressée ici, est de travers. Un photographe professionnel qui prend — et vend — une photo de travers, ça n’existe pas. Pas une photo de studio. Le bas de la robe et même les pieds du guéridon partent dans l’ombre floue. L’ensemble a été éclairé par les deux grosses « gamelles » que l’on utilisait alors et qui chauffaient plus qu’elle n’éclairaient, une sur la droite, l’autre de face, sans se préoccuper du reste (la fenêtre à droite n’est peut-être qu’un élément de décor). En clair, c’est l’apprenti du photographe qui a été chargé de cette cliente peu fortunée (les clientes fortunées ne venaient d’ailleurs pas dans cette boutique).

Les vêtements

Marie porte une ample robe-châle, boutonnée devant, descendant jusqu’aux chevilles et que l’on pourrait trouver de nos jours bien trop stricte pour son âge. Cette robe est toutefois bien foncée. Elle apparaît marron sur la photo à cause de l’action des produits chimiques mais n’oublions pas qu’il s’agit de noir et blanc. Les négatifs de l’époque étaient insensibles au rouge.

Les gants, dont il sera question ci-dessous étaient de rigueur.

Le choix, contrairement à l’usage général de leautaud.com, a été de laisser en « couleurs » ce tirage noir et blanc, ce qui laisse bien visibles ces traces d’hyposulfite (le fixateur), résultat d’un lavage bâclé. Lors de son traitement, un tirage passe par trois bains de produits chimiques. Il est évident que ces produits doivent être parfaitement rincés, sauf à continuer d’agir et de dégrader l’image (et le papier) jusqu’à la fin des temps. Ce rinçage prend du temps (une heure dans de l’eau agitée), consomme beaucoup d’eau et est parfois négligé.

Voyons maintenant la définition de l’image. Faisons un zoom sur les mains :

Qu’est-ce que c’est que ces mains ? On les croirait générées par intelligence artificielle. Une seule explication : elle tient un gant dans sa main droite mais en fait on ne distingue rien. À cette époque (1920), la photographie est une invention déjà ancienne, plus de quatre-vingts ans. Le Leica, (en format 24 x 36) a déjà été inventé par Oskar Barnack, le cinéma, qui a 25 ans, est en plein essor et parlera avant la fin de la décennie. Les portraitistes des studios de quartier travaillent bien et sont convenablement équipés en matériel et accessoires. Tous utilisent des plaques de verre de grand format (ici 13×18 cm.). Les agrandisseurs sont encore peu utilisés et les tirages, qui se font par contact, ont donc la taille exacte du négatif. La qualité est excellente, sauf dans ces petits studios de quartier.

Les accessoires

En ce temps-là les temps de pose étaient élevés. Plus de deux-cents centimètres carrés de négatif à éclairer, des longues focales pour couvrir ce format, une faible ouverture… et on se trouvait avec une seconde de pose, largement le temps que les gens bougent… surtout en se tenant debout.

Les photographes se munissaient donc d’accessoires d’appui, comme ici le guéridon. On se souvient des photos des présidents de la République qui, presque tous, posaient la main sur des livres… juste pour ne pas bouger. Lorsque les pellicules sont devenues plus sensibles et les poses plus courtes, l’usage est resté, surtout pour les photographies officielles.

Les mains de douze Présidents de la République

Ces mains sont celles, en ordre chronologique, d’Adolphe Thiers, Jules Grévy, Armand Fallières, Raymond Poincaré, Alexandre Millerand, Gaston Doumergue, Paul Doumer, Albert Lebrun, Vincent Auriol, René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou. Elles proviennent du site web de l’Élysée et ont été laissées à la taille d’origine. Seuls deux ne s’appuient pas sur un livre, un avocat et un professeur de lettres. Les Présidents ignorés sont photographiés en taille, les mains n’étant pas visibles.

Les photographes utilisaient parfois de petites barrières, sur lesquelles ces dames s’appuyaient et l’on se souvient de ce dialogue d’une pièce de Sacha Guitry, qui regarde une photographie de Jacqueline Delubac :

« C’est à vous, cette petite barrière ?

— Non, c’est au photographe. »

Annexe :

Les articles de journaux

La sorte d’enveloppe dont il a été question supra est plus récente que les articles qu’elle contient. Le texte a été écrit au feutre, outil qui n’existait pas dans les années 1950. On peut donc être assuré que ces coupures de presse ont d’abord été conservées autrement, peut-être dans une chemise, puis pliées ensuite dans cette enveloppe à l’occasion d’un transfert familial ou un déménagement. La mort de Marie en 1979 peut tout à fait correspondre à ce transfert.

Le papier utilisé pour les quotidiens, et même les hebdomadaires de l’époque était de la plus mauvaise qualité possible, pour le meilleur coût, le plus important était qu’il ne se déchire pas dans les rotatives. La durée de conservation demandée était de 24 heures après impression. On en paie le prix aujourd’hui.

Marie ne conservait pas ces articles par nostalgie, elle n’avait pas connu le Léautaud d’après-guerre. On pense davantage à un amusement, ou à une surprise en ouvrant un journal. « Tiens… ». Donc rien de vraiment précieux. Ni la date ni même le titre du journal n’étaient notés.

C’est à la lecture des textes que les dates ont pu être retrouvées, et de rares titres.

| Date | Journal | Titre | Auteur |

|---|---|---|---|

| Janvier 1953 | Arts | Paul Léautaud ne veut pas du Bicorne | François Sentein |

| Janvier 1953 | arts | « Je préfère ma guenon » | François Sentein |

| 13/06/1953 | Paris Match | L’Académie n’a pas voulu… | |

| 01/11/1954 | Le Mois de Paris | « Pas de femme à la maison » | |

| 29/02/1956 | Un homme auquel il n’est rien arrivé | Gilbert Ganne | |

| 29/02/1956 | Sa première mort | Gilbert Ganne ? | |

| 29/02/1956 | Pages inédites du Journal | Gilbert Ganne ? | |

| 30/01/1956 | Le “misanthrope” est mort en solitaire | P. M. | |

| 30/01/1956 | Paul Léautaud a été incinéré | P. M. | |

| Après 1956 | Chats d’hier | René-Pierre Audras | |

| février 1986 | Le Retour de Paul Léautaud | Charles Le Quintrec |

Les articles de l’enveloppe, classés par date. Les liens renvoient aux textes.

Il ne faut pas s’attendre, dans ces articles, à trouver des informations. Le journalisme est un métier curieux où, tous les jours il faut traiter d’un sujet différent, en ne disposant que de quelques heures. Alors on survole, forcément. Il en était à l’époque, comme de nos jours : si l’on veut des informations pertinentes sur un personnage, il faut acheter des livres de spécialistes.

Léautaud ne veut pas du bicorne

Ce texte est le seul dont nous connaissons un peu l’auteur. François Sentein (1920-2010), journaliste, et romancier d’une droite affirmée, a écrit son journal de 1938 à 1945 sous le titre Minutes, en quatre volumes chez Gallimard, collection « Le Promeneur ». Il a été un collaborateur régulier de la revue Arts, dans laquelle est paru le texte ci-dessous.

François Sentein a rencontré Paul Léautaud le quatorze février 1950 :

Reçu cette après-midi la visite d’un jeune écrivain, François Sentein, qui s’occupe de rassembler des textes pour un recueil que doivent publier les Éditions du Chêne, souvenirs, impressions, réflexions, spectacles, sur ce premier quart du siècle. Trois ou quatre pages, pas plus, payées 10 000 francs.

C’est lui qui a écrit en sa compagnie, en la guidant, en l’aidant et l’obligeant à se rappeler les faits et circonstances saillants de sa vie, les Souvenirs de Mme E1. Il m’a raconté qu’elle ne se souvient absolument de rien, que de choses extravagantes, presque en dehors de sa carrière. Il me l’a décrite, à l’âge qu’elle a, une véritable ruine physique, réussissant, à force de fards, de procédés artificiels (corsets, ceintures de toutes sortes), et encore plus et surtout de volonté (ce mot compte énormément), à se redonner l’aspect d’un véritable rajeunissement, d’une certaine jeunesse, sous laquelle on sent bien que rien ne tient plus, mais qui force presque l’admiration. Je le lui ai dit : « Je suis de cet avis. J’ai toujours eu une sorte d’admiration pour ce que l’on appelle les vieux beaux (j’en ai vu un de près quand j’étais tout jeune homme : le prince de Sagan2), qui, à l’aide de teintures, de corsets, de baleines de tout genre, et eux aussi de force de volonté, se refusent à la déchéance, veulent tromper, faire illusion sur leur mine physique. »

François Sentein, au cours de son travail de secrétaire de Mme E., qui vivait alors à Biarritz, dans une sorte de palace-hôtel3, fut un jour arrêté par les Allemands. Il lui fait savoir qu’il est empêché de venir à son travail, et la cause. Elle accourut, coiffée d’un turban extravagant, en robe de chambre et presque en pantoufles, et réussit à le tirer d’affaire. Ce qui était ajouter une sorte de bravoure, en tant que juive4, à ses procédés de vieille belle, — rebelle.

Suit une ligne de points, extrêmement regrettable5.

Après cette ligne de points, ce même quatorze février 1950 :

Une impression que j’ai encore retirée de cette visite (Sentein a 30 ans), c’est que les jeunes gens d’aujourd’hui sont plus intelligents, ont l’esprit plus avancé, plus renseigné, que les hommes de mon âge ne l’étaient et ne l’avaient à leur âge. Maintenant, cela tient peut-être à un vocabulaire qu’ils ont, plein de mots nouveaux, et assez imagés. Moins hommes de cabinet, aussi, comme nous l’étions.

Le Journal littéraire nous apprend que François Sentein rencontrera encore Paul Léautaud le huit septembre 1954. Ils seront, avec Jacques Laurent, directeurs du mensuel La Parisienne à qui Paul Léautaud donnera des extraits de son Journal.

À l’occasion de cette publication, et notamment de la perte du manuscrit de l’année 1953 par La Table ronde, Paul Léautaud et François Sentein auront souvent l’occasion de s’écrire, de se téléphoner et sans doute de se voir.

Rien que des certitudes pour ce premier article, ce qui ne sera pas toujours le cas ; nous connaissons l’auteur, la date de parution — janvier 1953, nous verrons comment ci-dessous — et le titre du magazine : Arts, dont un autre numéro est cité.

Voici l’article de François Sentein :

Pour une Académie française idéale

Léautaud ne veut pas du bicorne

Le désert, la solitude en chair et en os

Profitant de l’élection prochaine de trois nouveaux membres de l’Académie française6, nous posons le problème de l’Académie idéale (voir « ARTS » numéro 496), en invitant nos lecteurs à nous faire connaître leur avis sur les candidats en présence et en proposant les noms de personnalités qui, selon eux, devraient siéger à l’Académie. Nous examinerons chaque semaine les mérites des académiciens idéaux.

Cette semaine nous proposons Paul Léautaud qui nous fait également connaître son opinion.

Voici notre seconde liste établie en tenant compte à la fois des candidatures déclarées et des noms qui nous sont venus naturellement à l’esprit : Daniel-Rops ; André Malraux ; André Buisson ; Henry de Montherlant ; André Chambon ; Jean Cocteau ; Édouard Helsey ; La Varende ; Frison-Roche ; Sacha Guitry ; Paul Vialar ; Thierry Maulnier ; Paul Léautaud ; Paul Morand.

Plusieurs lecteurs nous ont également demandé de proposer les noms de Roger Martin du Gard, Henri Massis et Jacques Chardonne.

Si l’Académie française est un corps de représentation, elle doit accueillir Paul Léautaud. Les raisons qui font qu’elle y rechignait sont à peu près celles que grommelait Louis XIV retardant la réception de La Fontaine : le cynisme, les animaux. Cette fois, le roi aurait senti qu’à l’homme de Fontenay il pouvait encre moins s’opposer. Il connaissait ses devoirs envers son siècle.

Fâché que l’un des esprits les plus responsables de ce siècle entrât si débraillé dans son conservatoire, et le lui faisant sentir, il pouvait se dire qu’au besoin on en aurait trouvé un autre.

Aujourd’hui, non. Ceux qui parmi les académiciens sont capables de penser et d’écrire représentent plutôt des provinces de la civilisation fondée alors, comme sous l’Empire romain, l’Afrique et l’Espagne. Ce sont des rayons plus ou moins éclatants. Le moyen reste vacant.

C’est une cage que doit mouvoir l’un de ces animaux doués de parole et pour lesquels il va sans dire qu’une faute d’esprit [une ligne illisible] — dont on l’accuse, dès lors, de manquer. Cette pudeur attire les insultes. C’est pourquoi Léautaud reste dehors avec ses bêtes d’élection.

Développez, cependant un tel principe, ou plutôt, enveloppez-le, retrouvez-le : les « Fables » deviennent aussi profondes, mais plus discrètes que les « Pensées » ; l’intelligence ne s’inquiète plus d’émouvoir ni d’être aimée ; le style se rassemble ; on se trouve, comme Léautaud, devant son « Journal » en train de l’épouiller de mais, de néanmoins et d’en effet. Voyez maintenant jusque dans le portrait les conséquences d’une telle tenue. Un homme de profil regarde au dehors, comme Rousseau à Ermenonville. Il rit ; c’est le rire de Voltaire. Et vous remarquez que, par un système de couvre-chef et de casque-à-mèche7, les deux esprits se confondent sur cette tête par un mélange de leurs coiffures.

François Sentein

(suite en page 6)

Cette page six est malheureusement absente de l’enveloppe.

On a pu remarquer que, contrairement à l’usage, les noms des œuvres ne figurent pas en italiques mais entre guillemets, dans cet article. Ce sera le cas de tous les autres et ne sera plus signalé. Cela permettait d’éviter deux casses supplémentaires (minuscules et capitales, ne parlons pas des gras italiques). Les mots « L’épouiller de mais », sans l’italique à mais peut arrêter une seconde le lecteur. Aussi ses italiques ont été rajoutées ici mais ne figurent pas dans l’original.

Notes

1 Peut-être la comédienne Cécile Sorel (1873-1966), Les Belles heures de ma vie, éditions du Rocher 1946, 320 pages.

2 Charles Boson de Talleyrand-Périgord, prince de Sagan (1832-1910), militaire. Françoise Quoirez (1935-2004) prendra son nom pour devenir Françoise Sagan. On regrette que Paul Léautaud ne nous donne pas davantage de précisions sur les circonstances de cette rencontre, vraisemblablement au foyer de la Comédie-Française.

3 L’hôtel Continental, de nos jours une résidence, rue des Cent gardes, qui n’a plus la vue de l’époque sur la Grande plage.

4 Rien ne démontre que Cécile Sorel (née Seure) ait été juive. Par contre elle était au mieux avec les Allemands lorsque c’était nécessaire.

5 À propos de cette ligne de points — et de nombreuses autres, Bertrand Vignon ayant fait cruellement défaut, un remplaçant grenoblois serait très utile (très nécessaire) pour consulter, à la bibliothèque de Grenoble, le tapuscrit du Journal littéraire par Marie Dormoy afin de restituer de trop nombreuses lacunes voulue par l’éditeur de la version papier. Écrire ici.

6 Cette configuration particulière indique avec certitude le 29 janvier 1953 qui verra les élections de Pierre Gaxotte, Fernand Gregh et Antoine de Lévis-Mirepoix. Cela fait longtemps, si l’on excepte les très nombreuses élections d’après-guerre (19 élections, d’octobre 1944 à décembre 1946) que l’on avait vécu trois élections le même jour.

7 Bonnet de nuit (argot de caserne).

« Je préfère ma guenon »

Ce deuxième article, paru sur la même page, à côté du premier, offre donc les mêmes certitudes. Non signé, il est vraisemblable que François Sentein en est aussi l’auteur.

L’Académie ?…

Enfoncé dans son fauteuil Voltaire, Paul Léautaud plisse ses yeux et pouffe en silence, puis brusquement son rire se déchaîne, une série de petits cris aigus suivis de gloussements jaillissent de ses lèvres minces. Il porte deux vestes, l’une très longue (dessous), l’autre plus courte (dessus)8, un gilet vert, un tricot et deux chemises, son cou est serré d’un foulard et sa tête coiffée de l’un de ses fameux chapeaux de tweed beige sur un bonnet de laine ; sur sa table, les épreuves du prochain tome de son journal, qu’il corrige (il s’agit de ses relations avec Gourmont et Dumur) et les feuillets du jour : 31 décembre 1953(9), sur lesquels est posée la plume d’oie, Minette, l’un des six chats, se chauffe près du poêle. Jaunette dort, Bonbon regarde par la fenêtre le jardin dépouillé…

— L’Académie ?.. Ouais… ouais.

Le vieux visage fripé se ferme. Léautaud ne rit plus.

— Remarquez, dit-il, que je ne suis pas contre…

Il précise : « Je ne suis pas de ceux qui daubent contre elle… Ceux que ça intéresse, qu’ils y aillent… »

Il répète à mi-voix, comme pour lui-même :

— Qu’ils y aillent !

— Vous êtes, lui dis-je, fréquemment cité parmi les postulants aux fauteuils vacants. Êtes-vous candidat ?

D’une voix furibonde il me lance :

— Vous me voyez faire les visites, les courbettes… tous ces guignols10 ?

J’avertis Paul Léautaud d’une récente découverte faite par M. Pierre Gaxotte ; l’éminent historien a, en effet, affirmé que les visites protocolaires n’étant dans aucun règlement, celles-ci ne se trouvaient être nullement obligatoires11 ; très intéressé, l’auteur du « Petit Ami » m’écoute, penché, la main en cornet derrière l’oreille.

— Ah ! Ouais !… Ouais ! Tiens ! Tiens ! Par exemple ! Comme c’est curieux !

— Claudel, ajoutai-je, en a été dispensé12.

— Mais Claudel, rétorque Léautaud, le doigt levé, c’est un personnage13 !

Quelques glapissements. Bonbon, quittant son poste d’observation, se glisse dehors…

— Moi ce n’est pas la même chose. (Hi ! Hi ! Hi !). Je suis un anarchiste en littérature. (Puh ! Puh ! Puh ! suivis de petits cris). Je ne crois ni à Dieu, ni au diable ! (Grincements.)

La main ridée, fripée, rougie par le froid, les doigts noueux aux ongles presque invisibles, frappent la table.

— Et puis, je suis un libertin !

Il glousse de nouveau : a-t-il remarqué mon regard ? Depuis quelques instants mes yeux se sont portés sur son fauteuil où gisent des vestiges roses de dessous féminins ; je me reprends :

— Pourtant, à l’Académie, il y a d’aussi libertins que vous !

Une gerbe de cris suraigus jaillit en fusée, tout son corps recroquevillé, ramassé, se trémousse joyeusement.

Notes

8 Cette habitude est ancienne. Journal littéraire au seize janvier 1914 : « Ce soir, aux Bouffes-Parisiens, avec Billy, pour La Pèlerine écossaise, de Sacha Guitry. Il fait un tel froid, et j’ai une telle peine à avoir un peu chaud, que j’ai pris le parti depuis deux jours de mettre deux vestons, l’un et l’autre, hélas ! presque aussi usés. […] Pour rien au monde je ne mettrais un habit, avec un pareil froid. » Si la veste la plus courte était dessus, c’est parce qu’elle était en moins mauvais état que l’autre.

9 L’auteur de cet article a bien de la chance d’avoir pu lire cette page, qui ne figure pas dans le Journal littéraire tel qu’il a été publié en 1964, la dernière date étant le 26 novembre et la suivante le premier mars 1954.

10 « ces » imaginé. Texte illisible.

11 Site web de l’Académie française (onglet « Devenir immortel ») : « L’usage veut que le candidat offre de rendre visite à chacun des académiciens. Certains d’entre eux acceptent, d’autres déclinent cette offre. »

12² Paul Claudel a été élu le quatre avril 1946, à quatre-vingts ans, sans concurrent, sans visite et même sans candidature.

13 Que Paul Léautaud n’a jamais apprécié.

Paris Match

Encore un article dont on connaît tout, il s’agit du Paris Match numéro 221 du treize juin 1953.

Ce numéro a déjà été étudié dans la page « Quatre Paris Match » malheureusement en accès privé. Cette image peut être donnée ici parce que sa mauvaise qualité de conservation et donc de reproduction la protège.

Cette photographie fait référence à un événement légendaire dans la geste léautaldienne. Par légendaire, entendre faux.

Que nous dit la légende, justement (rarement ce mot n’a été autant justifié) :

Sous le titre (faux) « L’Académie française n’a pas voulu de Léautaud », voici le texte :

À la récente réception du poète Fernand Gregh14 à l’Académie française, c’est un autre vieil écrivain, Paul Léautaud, qui tint, bien à son corps défendant, la vedette. Flânant du côté de l’institut, le misanthrope de Fontenay-aux-Roses eut envie d’aller entendre le discours de son ami Fernand Gregh qu’il appelle affectueusement « ce vieux polichinelle » Il se présenta donc aux portes du palais Mazarin, dans la tenue qui lui est habituelle, c’est-à-dire en pantoufles et vêtu d’une très vieille redingote. À son bras, parce qu’il venait de faire ses courses, il portait un filet à provisions. Insensibles à la poésie bien personnelle de ce costume, les huissiers refoulèrent sans pitié « l’homme aux chats » en lui faisant remarquer qu’une tenue correcte était de rigueur. Mécontent, Paul Léautaud (que l’on voit sur notre photo quelques instants après son expulsion) prévint les gardiens de l’Institut qu’il se plaindrait à M. Georges Lecomte, secrétaire perpétuel de l’Académie. Ignorant l’incident qui se passait au-dehors, six cents personnes ont écouté avec recueillement le « discours de remerciement » du poète de Clartés humaines, Fernand Gregh (photo du bas). Bien qu’ayant préparé son élection pendant trente-six ans, Fernand Gregh n’avait pas fait les frais d’un habit vert : il portait celui de son oncle, Jules Comte.

Lisons la version de Paul Léautaud, donnée dans une lettre à Marie Dormoy datée du huit juin, donc avant la parution du numéro de Paris Match, bon dernier dans cette affaire :

À Marie Dormoy

lundi 8 Juin 1953

Je vous envoie en communication

1o la lettre reçue de Fernand Gregh, au lendemain de sa réception académique.

2o le double de ma réponse, qui vous renseignera sur l’essentiel de cette ébouriffante histoire. Ne manquez pas de me les retourner.

Il faudrait que vous puissiez lire les journaux qui l’ont racontée, en général d’une façon assez véridique, avec accompagnement de photographies : Combat15, Figaro16, France-Soir17, Ce matin, Le Pays, Libération, Franc-Tireur18, — sans compter l’envahissement à Fontenay de reporters et photographes, l’un d’eux à onze heures du soir, alors que j’étais en train de faire mon café pour le lendemain matin.

J’ai reçu ce matin d’une Agence centrale de photographies une épreuve de toutes celles qui ont été faites sur place19.

Journaux et photographies, tout cela quel affranchissement pour vous l’envoyer, et pour vous pour me le retourner.

Je n’étais pas du tout en « pantoufles ». Je suis arrivé à ne plus pouvoir supporter le poids des chaussures qu’on vend. La dureté de leur cuir et des contreforts intérieurs. J’ai eu la chance de trouver au Louvre20, il y a environ un mois, un genre de chaussures en cuir très souple, aucun renforcement intérieur, semelles de crêpe, 1 195 francs la paire. J’en ai acheté 4 paires. C’est de ces chaussures que j’étais chaussé21.

J’avais en effet mon petit filet à provisions, contenant un capuchon de manteau en cas de pluie, plus des livres anglais, me proposant d’aller à leur sujet voir l’éditeur Aubier, dans ce coin charmant de jardins et de silence qui se trouve dans une sorte de retrait à gauche de l’Institut22, visite Aubier que j’ai faite au cours de ma longue attente, debout, de la fin de la séance académique.

Je ne vois pas du tout en quoi ma mise, mon aspect, mon genre de chapeau, pouvaient donner à reprendre.

La preuve que je n’ai jamais songé à entrer dans la salle de réception académique, c’est qu’un homme, qui s’est déclaré à moi comme journaliste, qui ne faisait qu’entrer à la réception, en sortir, y rentrer, en sortir, par une des portes de face qui portaient chacune les cartes d’invitation qu’elles desservaient, m’a offert de me faire l’accompagner, ce que j’ai refusé. Comme je me mets à lui dire, au sujet de mon expulsion de la Cour de l’Institut23 : « C’était bien la peine que je fasse le voyage de Fontenay-aux-Roses », cette chose comique : « Ah ! vous habitez Fontenay-aux-Roses ? — Oui. — Alors vous devez connaître cet écrivain qui a eu tant de succès à la Radio, il habite aussi Fontenay-aux-Roses. Monsieur ?… Monsieur ?… Je ne retrouve pas son nom. — Léautaud ?… — Oui, oui, c’est cela, Léautaud… — C’est moi… — Ah… comment ?… c’est vous ?… » Et alors, des saluts, des courbettes, le plaisir de faire ma connaissance. Je n’arrêtais pas d’éclats de rire, au point qu’il a bien pu croire que je me moquais de lui.

[…]

Notes

14 Fernand Gregh (1873-1960), poète, critique littéraire et historien, président de la société des Gens de lettres en 1949-1950, membre de l’Académie française en 1953, à 80 ans, après treize échecs. Les débuts de Fernand Gregh sont décrits par Paul Léautaud dans sa notice des Poètes d’aujourd’hui. La lettre de Fernand Gregh, que Paul Léautaud a bien connu, évoquée ci-dessous, n’a pas été retrouvée.

15 Combat du cinq juin 1953, page une, colonne six.

16 Le Figaro, même date, page six, colonne cinq.

17 France-Soir du six juin, en une, avec photo.

18 Franc-Tireur du cinq juin, un encadré au bas de la dernière colonne de une. À cette liste il convient d’ajouter au moins Le Monde du huit juin intitulé « Non dignus ».

19 Note de MD : « Agence A.G.I.P. »

20 Les grands magasins du Louvre, disparus depuis.

21 Note de MD : « Ces chaussures sont généralement portées par des religieuses. »

22 Cet endroit discret existe encore de nos jours. Autour de la statue de Condorcet par Jacques Perrin on peut passer quelques minutes à circuler dans l’impasse de Conti.

23 Note de MD : « Léautaud s’était rendu à l’Institut non pour assister à la réception de Fernand Gregh, mais seulement pour le voir passer dans la cour avec son costume d’académicien. Vêtu comme à l’ordinaire, Léautaud portait un cabas dans lequel il y avait quelques livres. Il se tenait dans la cour, comme beaucoup d’autres. Quand le moment fut venu, on fit évacuer afin que les voitures des académiciens puissent entrer sans gêne. Ce ne fut pas seulement Léautaud qui fut mis dehors, mais aussi tous ceux qui se trouvaient là. Les journalistes l’ayant reconnu, arrangèrent les choses à leur façon : on avait exclu Léautaud de la salle des séances — il n’avait pu y entrer puisqu’il n’avait pas de carte — parce qu’on l’avait pris pour un clochard qui avait profité de la cohue pour se faufiler dans un endroit bien chauffé, etc, etc. Une douzaine de photos furent prises, et publiées un peu partout. »

Pas de femme à la maison

Nous avons la chance qu’en plus des deux pages de l’article ait été conservée la couverture du magazine :

Malheureusement l’auteur du texte reste inconnu.

PAUL LÉAUTAUD : “Pas de femme à la maison”

Les livres de souvenirs et les journaux intimes connaissent une vogue grandissante, même lorsque leurs auteurs ne sont pas des personnages officiels, généraux ou hommes politiques. La publication, si longtemps différée, du 1er tome du Journal Littéraire24 de Paul Léautaud est, à ce sujet, l’événement le plus important. Ce journal couvre les années 1893 à 1906 ; on y retrouve le Léautaud que nous aimions et dont la vedette de la Radio avait un peu troublé l’image.

Nous25 avons dernièrement rencontré Paul Léautaud : c’est un vieillard allègre et sec. Coiffé d’un chapeau déformé, il portait un veston gris cendré, ample, ouvert sur un gilet de même couleur, un pantalon à petits carreaux ; autour du cou : un foulard blanc ; aux pieds : des escarpins noirs ; à la main droite : une canne à pommeau de corne ; à la main gauche : un sac à provisions d’où dépassait un journal. Le visage était anguleux, voltairien, très mobile avec des yeux extrêmement vifs derrière de minces lunettes à monture de fer. Le visage sûrement poudrerisé26 augmentait la singularité de son attitude et de son accoutrement. Léautaud est sûrement d’un autre siècle.

Après quelques brèves formules, nous nous assîmes sur un banc27 pour bavarder. Dès l’abord, il attaqua la civilisation américaine.

— Si vous n’aimez pas les Américains, vous n’êtes pas pro-soviétique pour autant ?

Léautaud agrandit les yeux pour marquer sa stupéfaction :

— Pour autant ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Je suis surpris de vous entendre employer cette expression qui relève du charabia moderne.

— On la trouve aujourd’hui chez de bons écrivains.

— De bons écrivains ! — s’exclama Léautaud en donnant un coup de canne sur le trottoir. On estime parfois qu’un Gide28 écrivait bien. Non. Il confond ceci et cela, qu’il emploie indifféremment. Il commence des paragraphes par la conjonction et. Il commet vingt autres fautes.

— On m’a dit que vous étiez l’auteur français le plus lu en Hollande.

— Qui vous a dit cela.

— Un journaliste qui revient de là-bas.

— Les journalistes m’amusent. Ils inventent de ces choses ! L’autre jour, l’un vient me poser des questions. Quelles questions ! Il m’a demandé ce qu’était pour moi le comble du malheur. Comprends pas cette expression alambiquée. Pas répondu… Et aussi : quelles qualités je reconnais aux femmes ? Aucune.

Léautaud éclata de rire, redevint malicieux :

— L’un de vous29 est-il marié ? Non. Bien. Je le répète souvent : ne vous mariez pas, sinon vous ne ficherez plus rien. Je suis demeuré ferme sur ce principe : pas de femme à la maison. Je ne dis pas qu’il ne faille pas avoir de liaison féminine. La nature a ses droits, mais : pas de femme à la maison.

Sur le sujet des femmes, il s’étendait un peu.

— Pourquoi ne cessez-vous de sourire ? Nous parlons sérieusement. Connaissez-vous rien de plus bête que d’écrire des vers ? Écrire un certain nombre de syllabes puis aller à la ligne, et ainsi de suite. Les poètes sont de curieux individus. Regardez Verlaine, un alcoolique et, l’on peut dire, un assassin. Voyez de quelles délicatesses il était capable :

« Ah ! quand refleuriront les roses de Septembre ? »

— Où allait-il chercher ça ? Je vous le demande. Oui, c’est quand même une belle chose, la poésie.

Il se reprit :

— Pas celle d’aujourd’hui, par exemple.

— Vous la connaissez bien ?

— J’imagine le charabia. Charabia, on n’écrit plus que charabia, affirma-t-il en se levant. Allons, bon courage.

Notes

24 Ce premier tome est paru le 22 octobre 1954.

25 Cet article n’est pas signé.

26 Paul Léautaud se « poudrerisait » quotidiennement, au moins pour sortir. Voir aussi le Journal littéraire au premier mars 1924 : « J’étais allé me promener cet après-midi jusqu’à la place de l’Opéra, pour acheter de la poudre de riz » et au 27 octobre 1927 : « J’avais à acheter aussi une houppette à poudre de riz, pour me poudrer quand je viens de me raser,… » Cet usage était semble-t-il plus courant qu’aujourd’hui : « [Léo Larguier] était vêtu d’un complet gris clair, étoffe bourrue, qui m’a paru fort beau, sur lequel sa Légion d’honneur éclatait toute rouge ! Le visage toujours rasé, couvert de poudre de riz… » (Journal au dix avril 1930).

27 Vraisemblablement un banc devant la maison de Fontenay mais il sera plus bas question d’un trottoir…

28 « [Papa] m’a dit n’y avoir jamais été [au restaurant La Tour d’argent] lui-même mais savoir que c’est le vrai restaurant des gourmets. Et il a fallu que je lui “raconte le menu” par le détail. Le repas était excellent ; les vins merveilleux, pour autant que j’en ai pu juger par les sourires que faisaient Robert et notre hôte en les dégustant, car moi je n’y connais pas grand-chose. » André Gide, L’École des femmes, avril 1929.

29 Il y avait donc deux personnes, la seconde étant peut-être un photographe. Aucune photo n’illustre l’article.

Un homme auquel il n’est rien arrivé

Par Gilbert Ganne

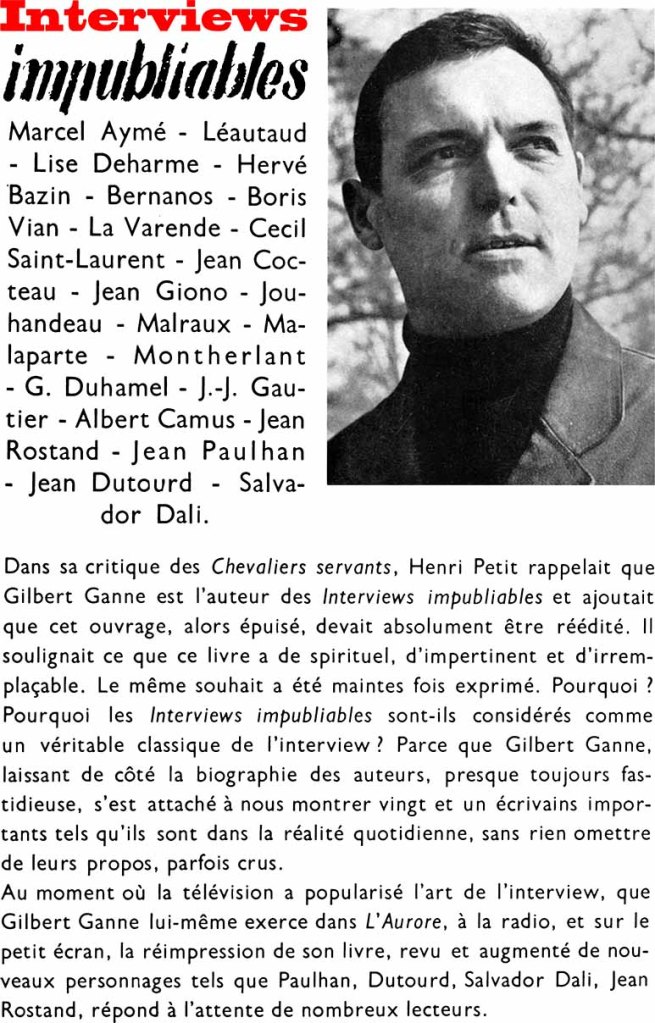

Gilbert Ganne (1919-2010), journaliste aux Nouvelles littéraires, directeur du service littéraire de L’Aurore.

Gilbert Ganne est, après François Sentein (bicorne), de tous les journalistes de cette enveloppe, celui qui a connu le mieux Paul Léautaud, pour l’avoir rencontré une longue journée le 22 janvier 1951.

Le projet de Gilbert Ganne était alors de publier, chez Plon, un recueil d’Interview impubliables en 1952 (255 pages). La quatrième de couverture reproduite ci-dessous est celle de l’édition de 1965.

Le texte ci-dessous, qui n’est pas celui des Interview impubliables est paru dans un hebdomadaire (grandes feuilles) non identifié (mais qui n’est pas Les Nouvelles littéraires), daté du 29 février au six mars 1956, dans les jours suivant la mort de Paul Léautaud. Cette grande page contient deux autres articles reproduits ci-après : « Sa première mort » et « Pages inédites du Journal : 18 janvier 1956 ».

« J’ai trouvé ce soir, en montant la côte de Fontenay pour rentrer chez moi, le mot que je pourrais prononcer en mourant, moi qui ai tant désiré et qui ai si peu eu : “Je regrette tout !” »

Ces lignes désenchantées, écrites par Paul Léautaud dans la nuit du vendredi 30 septembre 1921, figureront dans le troisième volume de son Journal qui paraitra dans un mois au Mercure de France.

— Ce texte sera le meilleur de tous ceux qui ont été publiés et aussi le plus proche de nous, affirme M. Hartmann30, directeur de la maison d’éditions.

À côté des portraits de personnages célèbres et disparus comme Apollinaire, Max Jacob et Jacques Rivière, on y trouvera le récit des rapports et des démêlés de l’auteur avec des écrivains actuels tels que Pierre Benoit, Jean Cassou, Henri Béraud et Jules Romains. Au courant de ces pages, rédigées de 1910 à 1921(31) inclus et dont nous donnons par ailleurs quelques extraits significatifs, on découvrira ce Léautaud inquiet, ironique et secrètement tendre que la légende représentait volontiers comme un misanthrope sarcastique et bouffon.

En fait, Léautaud n’a pas eu la possibilité de prononcer le « mot de la fin » qu’il avait préparé de si longue date. Il est mort en dormant, le 22 février, vers dix-sept heures, coiffé de son inséparable bonnet de loutre. Depuis le 28 janvier, il s’était réfugié dans la maison de santé du docteur Le Savoureux, à Châtenay-Malabry, qui n’est autre que cette fameuse Vallée-aux-Loups qui fut, pendant dix ans, le domaine de Chateaubriand. Il y occupait une petite chambre du rez-de-chaussée. Murs clairs, tapisserie aux fleurs fanées. Pour tout mobilier, un petit lit XVIIIe siècle avec parois capitonnées et un placard blanc très étroit et haut comme un classeur. Par deux larges croisées, il pouvait admirer cette « campagne », romantique à souhait, qui n’est, disait l’acte d’adjudication de 1818 « qu’à cinq quarts d’heure de distance des barrières de Paris ».

Un homme auquel il n’est rien arrivé.

C’est ainsi que le docteur Le Savoureux définit Paul Léautaud dont il fit la connaissance en 1925, le jour exactement où il entra dans le vénérable et poussiéreux bureau du Mercure de France avec le dessein de s’abonner à la revue.

— Drôle d’idée ! remarqua Léautaud derrière ses besicles.

Le docteur Le Savoureux, que les agents de la circulation appellent, par un curieux lapsus, le « docteur Lamoureux », sut convaincre l’écrivain de participer aux dîners de la Vallée-aux-Loups où fréquentèrent toujours des personnalités littéraires très en vue. Léautaud put y rencontrer l’abbé Mugnier, Paul Valéry, Cocteau32, Julien Benda, Henry Bernstein, Marcelle Tinayre, Bernard Grasset ou Félix Fénéon qui y mourut lui aussi.

Julien Benda fut toujours très impressionné par les sorties de Léautaud, qui le désarmaient.

— Méfiez-vous de cet homme-là ! disait l’auteur du Petit Ami en pointant un index rageur vers le philosophe. Il n’aime pas les animaux !

Le docteur Le Savoureux porte aujourd’hui une barbiche blanche et, sur sa blouse immaculée de psychiatre, une cape de laine marron retenue sous les aisselles par des brides. Il affirme que Léautaud ne détestait pas du tout Chateaubriand, comme on l’a prétendu. Néanmoins ses goûts se situaient un peu plus haut dans le temps. Au cours d’un dîner en musique donné, un été33, dans le parc de la Vallée-aux-Loups, l’écrivain s’écria, charmé :

— Cela évoque pour moi les fêtes du XVIIIe siècle. C’est l’époque où j’eusse aimé vivre34 !

Ce sédentaire, qui écrivait aux chandelles, avait toujours eu une attirance inexplicable pour l’Angleterre. Le docteur Le Savoureux a beaucoup regretté de n’avoir pas été directeur de journal. Il aurait nommé son ami correspondant à Londres. Il pense que l’Angleterre, vue à travers la plume minutieuse et anecdotique de Léautaud, cela n’aurait pas manqué de sel. Informé, l’intéressé répondit d’ailleurs :

— C’était mon rêve.

Il ne s’est malheureusement trouvé personne pour réaliser le rêve de Léautaud, de même que, pendant longtemps, il ne se trouva pas grand monde pour le comprendre et l’estimer à sa juste valeur.

— Si l’on s’en rapporte à Freud, dit le docteur Le Savoureux, Léautaud réunissait toutes les conditions pour être un psychopathe : il détestait son père, il portait à sa mère un sentiment excessif et il avait des refoulements de tendresse.

L’auteur d’In Memoriam déjoua, comme cela arrive quelquefois, les pronostics de Freud. Les circonstances où se déroula sa difficile jeunesse, celles mêmes où il fut conçu, le marquèrent d’une blessure profonde. Une humanité, capable de telles bassesses, ne l’intéressa plus que médiocrement. Sa tendresse, il l’a reporta sur les bêtes.

— À en juger d’après la manière dont vous vous occupez de vos animaux, lui dit un jour l’abbé Mugnier, vous êtes un saint !

— Ah ! monsieur l’abbé, ne me gâtez pas mon plaisir ! répondit Léautaud35.

Lorsqu’il arriva, le 28 janvier, à la Vallée-aux-Loups, il s’était séparé de ses derniers amis : deux chats, Loulou et Jaunet. Le premier a été adopté par Robert Mallet ; le second a été récupéré par sa véritable propriétaire. La guenon Guénette, avec laquelle il vivait depuis vingt-trois ans (alors que ces animaux ne dépassent guère vingt ans), était morte en juillet, non sans avoir auparavant griffé quelques visiteurs. Il ne restait plus rien à celui qui, selon l’expression du professeur Mondor, avait « dormi sous un édredon de chats ». Son jardin sauvage de Fontenay-aux-Roses qui était, en quelque sorte, son Versailles personnel, avait été insupportablement enlaidi par un chemin d’accès. Il laissait derrière lui une maison ouverte à tout venant, pleine de manuscrits, où l’on pouvait lire encore cet écriteau : « En cas d’accident, prière d’avertir Mlle Marie Dormoy, et tous les frais seront remboursés.

Mlle Dormoy, exécutrice testamentaire de Léautaud, est la directrice de la Bibliothèque Jacques Doucet à laquelle il a légué tous les manuscrits de son Journal, de 1893 à 1956. Elle l’avait connu au Mercure, en 1917, et contrairement à toute attente, il s’était montré « adorable ». En 1930, Mlle Dormoy voulut acheter le manuscrit du Journal. Elle ne disposait que de dix mille francs. Valéry et Vallette conseillèrent à l’auteur d’en demander cent mille. L’affaire en resta là.

Mlle Marie Dormoy, que l’on a parfois confondue bien à tort avec « Le Fléau » (cette dernière aurait maintenant quatre-vingt-quinze ans36 !) resta néanmoins en relation avec Léautaud. Pendant la guerre, elle lui donnait ses cartes de café et de tabac, en échange d’une carte de lait qui lui « sauva la vie », tant elle été affamée. C’est elle qui dactylographiait le Journal. Il avait l’habitude d’y apporter beaucoup de modifications de sa propre main.

Pendant les dernières vacances, en l’absence de Mlle Dormoy, il se produisit un évènement qui affecta quelque peu l’écrivain. Il avait donné des fragments de son journal de 1953 à « La Table Ronde », pour être publiés, dans plusieurs numéros de la revue. Le manuscrit, égaré, resta introuvable. La perte était irremplaçable parce qu’entre temps, Léautaud avait mis tous les doubles au panier.

Il y a dix-huit mois, Léautaud fit une chute près du Pont des Arts37. Dès lors, les médecins lui interdirent de sortir seul mais il ne suivit pas leurs conseils. D’ailleurs, il fallait bien qu’il mette le nez dehors, ne serait-ce que pour faire ses maigres provisions et celles de ses chats. Lui-même se contentait de peu de chose. Il a toujours été pauvre et il vivait, ces derniers temps, de la retraite des vieux, d’une pension que lui servait le ministère et de ses droits d’auteur, plutôt minces : les exemplaires du Journal n’atteignaient pas 9 000 exemplaires et il a défendu que l’on réimprime Le Petit Ami, sous prétexte que ce livre ne lui plaisait pas.

Ces derniers temps, Léautaud, sans vouloir l’avouer, semblait très fatigué. La baisse de sa vue l’inquiétait considérablement. Il était devenu d’une maigreur squelettique et ne pesait probablement pas plus de quarante kilos. Il y a quatre semaines, à la suite de l’indiscrétion de la femme d’un docteur dont il fit lui-même, à la Vallée-aux-Loups, le récit qu’on lira plus loin, il comprit que ses jours étaient comptés. Alors Léautaud, le mécréant, qui n’avait jamais connu l’angoisse métaphysique questionna :

— S’il n’y a plus rien à faire, alors, qu’est-ce que je vais devenir ?

Il y a quelques années, il me déclarait :

— Je suis né d’un phénomène physique. Je mourrai d’un phénomène physique38 !

Et, après m’avoir posé des questions sur la Lune et les étoiles, il ajoutait :

— N’avez-vous pas l’impression que, si l’on continuait à parler comme en ce moment, nous deviendrions moines ? Pendant que vous me parliez, je me demandais justement ce que je foutais-là, à écrire mon Journal.

Lorsqu’il jeta son dernier regard sur la maison de Fontenay-aux-Roses, il soupira :

— Je n’y reviendrai jamais39 !

C’est pourtant parfaitement ingambe40 qu’il arriva à la Vallée-aux-Loups. Lorsqu’on demande au docteur Le Savoureux quel fut son diagnostic, il déclare :

— J’ai diagnostiqué qu’il avait 84 ans !

Ce n’était évidemment pas si mal pour un homme dont, à la naissance, un docteur avait affirmé qu’il ne vivrait pas très longtemps. Pour un homme aussi qui avait eu les honneurs d’un article nécrologique de deux colonnes, signé André Billy dans Le Figaro du 24 mai 1941 !

Pendant son séjour à la clinique, il se fit amener Malou, le gros chien de Mme Pauline Lardeau qui tient, juste en face, un restaurant où il déjeuna très souvent. Ce restaurant faisait, d’ailleurs partie du domaine de Chateaubriand et l’auteur de René y recevait quelques fois des amis. « Que des Pauline célèbres dans l’histoire, a écrit Léautaud dans une dédicace à la patronne. Étaient-elles bonnes cuisinières ? La Pauline ci-dessus, en tout cas les dégoterait. »

Deux jours avant de mourir, il avait éprouvé une petite angoisse cardiaque, assez pénible.

Depuis, il avait pratiquement refusé de s’alimenter. Le matin du dernier jour, il plaisantait encore avec la bonne. Au début de l’après-midi, il s’étendit sur son lit. À trois heures et demie on lui fit prendre un toni-cardiaque.

— Maintenant, foutez-moi la paix ! dit-il.

Dans la soirée, Mlle Dormoy fit une visite tout à fait imprévue à la clinique. Le docteur Le Savoureux lui déclara qu’il comptait sur elle pour décider Léautaud à manger. Elle entra dans sa chambre. Il était mort.

Léautaud n’a eu le temps de s’apercevoir de son passage de ce monde dans l’autre. Il a été plus épargné que Valéry qui murmura dans son dernier soupir : « La vie, quelle coïonnade ». Mais il avait tout prévu, depuis longtemps, parce qu’il était toujours hanté par l’idée de la mort. Il ne comprenait pas que les êtres pussent disparaître.

Il avait fait son testament en1942 et l’avait complété en 1948. Ses dernières volontés, dont le texte a été remis à la presse, datent de 1938. Elles n’ont cependant pas été complètement respectées. Si sa mort n’a été connue que le 25 février, ce fut assez tôt, néanmoins pour qu’il y ait beaucoup de monde à l’incinération. Même son demi-frère Maurice, ancien dessinateur chez Solex et âgé de 71 ans, qu’il avait demandé de ne pas avertir, était là, en compagnie de son fils. Il lui avait emprunté son prénom — Maurice — pour signer ses articles de critique théâtrale, et y avait ajouté le nom de sa marraine — Blanche Boissard, à la scène Blanche Bianca41.

Enfin, la petite urne contenant ses cendres est maintenant déposée au cimetière de Châtenay-Malabry sous cette simple inscription : « Paul Léautaud, écrivain français, 1872-1956 ».

— La postérité, je m’en fous, avait-il coutume de dire.

Il nous reste pourtant de lui des pages d’un style admirable et quelques morceaux épars dont nous pouvons extraire aujourd’hui cette préface peu connue qu’il écrivit pour le chat Miton, un petit livre « pieux » dont l’auteur est Mlle Marie Dormoy :

« Le chat Miton est mort le 14 mars 1946, âgé de 16 ans et 3 mois, laissant sa maîtresse dans un chagrin, un sentiment douloureux qu’elle éprouve encore et que, certainement, cette échéance arrivée, elle ignorera à mon égard, moi, pourtant, un vieil ami. Ce dont je ne la blâme pas, ce dont je l’approuve même, les bêtes n’ayant pas les affreux et pénibles défauts des hommes ».

Notes

30 Paul Hartmann (1907-1988), a fondé, à l’âge de 19 ans La Nuée bleue. Cette maison d’édition a publié en mai 1926 Le Tourment de Jacques Rivière, de François Mauriac (34 pages). En 1931, Paul Hartmann a épousé Madeleine Charléty, la fille du recteur à qui Paul Léautaud a écrit en 1934 dans le but de confier son Journal à la bibliothèque Doucet. À Paris, La Nuée bleue devient la maison « Paul Hartmann » et publie Paul Valéry, André Maurois, puis Colette. Au début de la guerre, Paul Hartmann rejoint la Résistance à Chambéry grâce à des faux papiers que lui a procurés son ami Georges Duhamel. Il se spécialise dans le renseignement, aidé par Madeleine, qui s’intéresse à la confection de faux papiers. À la Libération, Georges Duhamel revenu naturellement dans les murs — ne serait-ce qu’en tant qu’actionnaire — après un intérim exercé par Marcel Roland confie la direction du Mercure à Paul Hartmann, qui y restera jusqu’à ce que Gallimard reprenne la maison en 1958. Paul Hartmann sera ensuite directeur de fabrication chez Flammarion avant de créer puis diriger le service des éditions de l’École pratique des hautes études jusqu’en 1970, tout en continuant au moins jusqu’en 1967, de diriger sa propre maison d’édition. Source : Agnès Callu, Paul Hartmann : histoire intellectuelle d’un itinéraire éditorial, IMEC.

31 Couvrant ces trois années entières.

32 Jean Cocteau et tous les personnages cités ensuite (à l’exception de Julien Benda) ont pu fréquenter la maison de la Vallée-aux-Loups mais apparemment pas aux mêmes dates, Paul Léautaud ne les ayant jamais cités à cette occasion.

33 Il semble s’agir de la soirée du dix juillet 1928 : « Après le dîner, des morceaux de Stravinsky et de Moussorgski sur un excellent phonographe, également la Chanson des Bateliers de la Volga, chantée par Chaliapine. Très belles choses. Il y a dans cette musique des accents étonnants. Bien autre chose que Chopin, cette musique de poitrinaire. »

34 Paul Léautaud a pu écrire cela mais pas à cette date ni en ce lieu.

35 Journal littéraire au cinq mai 1937 : « Revenant à sa marotte, [l’abbé Mugnier] me dit une fois de plus : « Vous êtes un saint ! » Je m’écrie : « Monsieur l’Abbé, vous me gâtez le dîner. »

36 Anne Cayssac, née en juillet 1868, est morte le quinze avril 1950.

37 Le 23 juillet 1954.

38 Gilbert Ganne, « Fontenay-aux-Pommes », Interview impubliables, Plon 1952.

39 Rien n’atteste cette affirmation mais dans les paragraphes suivants, Gilbert Ganne donnera des informations dont, semble-t-il lui seul a rendu compte, comme cette anecdote de « Malou, le gros chien de Mme Pauline Lardeau » ou la dédicace, qui tendent à accréditer ces informations.

40 Ingambe : encore en état de marcher.

41 C’est presque ça. Blanche Boissart (avec un t), dite Bianca (1841-1912), comédienne à la Comédie-Française de 1872 à 1884 prit sa retraite en 1888. Quand Paul Léautaud choisit le nom de Boissard pour signer certains textes puis ses critiques dramatiques à partir d’octobre 1907, il mit par ignorance un d final au lieu d’un t, d’où « Boissard. »

Sa première mort

À la fin de mai 1941, plusieurs journaux ont répandu la fausse nouvelle de la mort de Paul Léautaud. À cette occasion, André Billy avait publié un article dans Le Figaro. C’est de cet article dont il est question ici.

L’article (de Gilbert Ganne ?) est paru dans la même page que « Paul Léautaud, un homme auquel il n’est rien arrivé », datée du 29 février 1956 :

Extrait d’un article publié sur deux colonnes, le 24 mai 1941 sous la signature de M. André Billy, dans Le Figaro. (Pages intitulées Le Figaro littéraire).

Les Propos du samedi

« Quand42 je rentrerai à Paris, me disais-je, la première visite que je ferai à mes amis de la Rive gauche sera pour Léautaud », et je me voyais déjà passant le seuil du “Mercure”, rue de Condé, montant l’étroit escalier de l’hôtel de Beaumarchais, et ouvrant, au premier étage, la porte sur laquelle on lit : “Manuscrits, Publicité”. Je faisais quelques pas dans son bureau, mais, comme il arrivait le plus souvent, mon approche ne le dérangeait pas. J’étais debout à un pas de sa table, et il continuait d’écrire, le nez dans son papier, assis très bas dans son vieux fauteuil médaillon d’époque Louis-Philippe. Soudain, brusquement, il relevait la tête et me jetant par-dessus ses étroites lunettes d’acier un regard goguenard et perçant : “Tiens ! Bonjour !” et il me tendait deux doigts. “D’où arrivez-vous donc ? Il me semble qu’on ne vous a pas vu depuis longtemps”. Je lui répondais que j’arrivais de Lyon et il éclatait de rire, de ce rire semblable au cri de la hulotte, où s’exprimait, mieux encore que dans ses propos, son amère dérision des choses humaines.

« Un jour, je retournerai au “Mercure”, je gravirai, comme je l’ai fait tant de fois, comme je le faisais quotidiennement entre 1911 et 1914, l’escalier du cher vieux “Mercure”, mais Léautaud ne sera pas là pour m’accueillir. Son fauteuil sera vide, peut-être remplacé par un autre. Sa plume d’oie aura disparu, avec l’aquarelle de Marie Laurencin accrochée derrière lui et dont je lui disais que ce n’était pas prudent de la laisser là, qu’on finirait par la lui voler s’il lui arrivait brusquement d’être absent, retenu dans sa villa de Fontenay-aux-Roses, ou obligé de courir le quartier de l’Odéon pour les soucis que lui causait sa nombreuse famille. Pensez donc, une vingtaine de chats, une dizaine de chiens ! »

« Nous n’avons encore aucun détail sur sa fin, mais d’apprendre qu’il est mort d’avoir dû se séparer de ses bêtes ne m’étonnerait pas outre mesure.

(Ici, André Billy rappelle qu’il accueillit un article de Léautaud dans les Soirées de Paris qu’il avait fondé avec Apollinaire).

« Il me disait — ah ! son rire ! — que c’était moi qui l’avait lancé. »

« Au physique, un personnage insaisissable qui tenait du vagabond, du petit cabot et du défroqué. Des cheveux en désordre, un chapeau informe, des joues glabres, profondément ravinées, une cravate noire de paysan endimanché, un veston que recouvrait en hiver un petit capuchon et un pantalon qui se tirebouchonnait sur des chaussures déformées. Ainsi accoutré, Léautaud déambulait sur la rive gauche avec une moue amère, lorgnant les passants et les étalages et tenant à la main une petite badine d’élégant de 1830. À l’époque où je l’accompagnais aux répétions générales, il n’était pas riche, n’ayant pas de manteau assez digne pour qu’il allât au théâtre, avec deux vestons le plus long sous le plus court. On le rencontrait parfois rasant la grille du Luxembourg et pliant sous son sac des croûtes acheté aux regrattiers du boulevard Saint-Germain. Bien qu’il eût l’air d’un pauvre, et dissimulât son linge sous des tricots, il était rigoureusement propre. Dans ses manières on sentait en lui un monsieur. Le ton sur lequel les commères du 6e arrondissement parlaient de “Monsieur Léautaud” montraient qu’elles ne s’y trompaient pas.

« Comme il ne ménageait personne, beaucoup de ses confrères l’avaient en abomination. Cela le ravissait.

« Je perds en lui un ami redoutable et vrai, dont la mort me cause une grande peine. La littérature perd un de ses écrivains originaux les plus dignes de mémoire. On n’a pas fini de s’occuper de Léautaud et à mesure que le milieu du “Mercure” dont il s’est fait mémorialiste s’enfoncera dans le passé son nom sera prononcé de plus en plus. Sur ce plan, il égalera Jules Renard et le vieux Goncourt. »

Suite de l’article de février 1956 :

Léautaud, très coquet de sa personne, fut extrêmement choqué par le passage de l’article de Billy où celui-ci parlait de sa négligence vestimentaire. Pour toute réponse, il se contenta de dire : « Billy a été très gentil, il est seulement dommage qu’il ait fait des fautes de français. »

Ce fut au tour d’André Billy d’être choqué. Lorsque parut, plus récemment, le deuxième volume du Journal, sa critique s’en ressentit. Léautaud fut très affecté par ce retour de bâton. Il déclara simplement à Mlle Dormoy : « Vous avez lu l’article de Billy ? Il m’a bien servi ! »

Note

42 Ce texte non signé, que l’on peut attribuer à Gilbert Ganne, est d’autant précieux que ce numéro du Figaro et indisponible à la BNF, comme une vingtaine d’autres dans ce mois de mai. On peut aussi en trouver quelques extraits (un peu plus longs) dans le numéro cinq des Cahiers Paul Léautaud de 1989 (celui en grand format).

Pages inédites du Journal

L’article ci-après est paru dans la même page que les deux précédents.

18 janvier 1956 : « Il n’y a rien à faire »

Les extraits du Journal littéraire de Paul Léautaud que nous publions ici font partie du troisième volume de cet ouvrage qui paraîtra dans quelques semaines43. Ce volume comprendra les années allant de 1910 à 1921 inclus. Nous y assisterons au déclin du Mercure de France et de sa pléiade d’écrivains symbolistes44, nous y verrons la montée des jeunes écrivains d’après-guerre : Apollinaire, Cocteau, Cassou, Pierre Benoit, bien d’autres encore.

Après ces fragments où l’histoire littéraire s’enchevêtre avec les notations personnelles, nous donnons une des dernières pages écrites par le Solitaire, page émouvante entre toutes, qui prouve mieux qu’un long commentaire, que, jusqu’à sa dernière heure, il a gardé un esprit critique et sa lucidité45.

Marie Dormoy

Lundi 11 novembre 1918. — À mon arrivée ce matin au Mercure, Vallette m’apprend la mort d’Apollinaire, survenue samedi dernier46, avant-hier, à six heures du soir, après environ une semaine de mauvaise santé. Grippe intestinale compliquée de congestion pulmonaire47. J’ai été atterré. Je perds un ami que j’adorais comme homme et comme écrivain. Il était destiné à devenir quelqu’un. J’avais vu tout de suite en lui le vrai poète, extrêmement particulier, évocateur, avec la Chanson du Mal Aimé, que je fis prendre au Mercure, sans la lecture habituelle, il y a quelques années48. Je l’avais rencontré la veille au soir, boulevard Montparnasse, en promenant mes chiens. Nombreux allers et retours ensemble. Je lui avais demandé pourquoi il n’envoyait rien au Mercure. Il m’avait répondu qu’il y avait longtemps qu’il avait envoyé des vers, mais n’en avait pas de nouvelles. Le lendemain matin j’avais le plaisir de lui en donner. J’ai dû noter cela à l’époque49. Il y a cinq ou six jours, nous en parlions encore et il reconnaissait que je n’avais pas attendu qu’il eût une petite réputation pour reconnaître son grand talent.

Je suis allé tantôt chez lui. Vu sa femme et une autre dame50. Il était sur son lit, caché sous un drap et un amoncellement de fleurs. Hier dimanche on pouvait encore le voir. Dès ce matin, la décomposition du visage a commencé. Il est devenu méconnaissable, personne ne veut plus emporter de lui une telle image et je n’ai pu le voir.

Morisse a fait sur lui pour le prochain Mercure un Écho tout à fait bien51.

À noter ce détail à propos de la mort d’Apollinaire : L’armistice signé ce matin, et la nouvelle connue aussitôt à Paris, la joie populaire a commencé dans son plein. La rue de Rennes, la place Saint-Germain-des-Prés, le boulevard Saint-Germain remplis par la foule. Sur le boulevard Saint-Germain, sous les fenêtres mêmes de la petite chambre dans laquelle il reposait mort52, sur son lit couvert de fleurs, des bandes passaient en criant : « Conspuez Guillaume ! Conspuez Guillaume ! »

Jeudi 28 novembre. — En rentrant ce soir à Fontenay, rue La Fontaine, le fils soldat arrivant à l’improviste, et la mère du haut de l’escalier : « C’est toi, mon enfant ? »

Voilà un mot que je n’ai jamais entendu.

Lundi 20 janvier 1919. — Il était six heures moins dix. J’allais partir du Mercure. On vient me dire de la librairie qu’une dame est là, qui se dit la mère d’Apollinaire, qui demande qu’on lui donne ses livres. Doit-on les lui donner ? Je réponds qu’on me fasse venir cette dame.

Je vois entrer une dame assez grande, élégante, d’une allure un peu à part. Grande ressemblance de visage avec Apollinaire, ou plutôt d’Apollinaire avec elle, le nez, un peu les yeux, surtout la bouche et les expressions de la bouche dans le rire et dans le sourire.

Elle me paraît fort originale. Exubérante. Une de ces femmes dont on dit qu’elles sont un peu « hors cadre ». En une demi-heure, elle me raconte sa vie : russe, jamais mariée, nombreux voyages, toute l’Europe ou presque. (Apollinaire m’apparaît soudain ayant hérité en imagination de ce vagabondage.) Apollinaire né à Rome. Elle ne me dit rien du père53.

Elle me parle de l’homme avec lequel elle vit depuis vingt-cinq ans, son ami, un Alsacien, grand joueur, tantôt plein d’argent, tantôt sans un sou. Elle ne manque de rien. Dîners chez Paillard, Prunier, Café de la Paix, etc.

Elle me dit qu’elle a plusieurs fois « installé » Apollinaire, l’avoir comblé d’argent. En parlant de lui, elle dit toujours : Wilhelm.

Sentiments féroces à l’égard de la femme d’Apollinaire54, la petite Rubis55, épousée contre son gré, et selon elle, femme de rien, toute petite grue entretenue dans le quartier de l’Europe, son amant tué à la guerre et ramassée ensuite par Apollinaire, rompant pour elle une sorte d’engagement de mariage avec une jeune institutrice de Nice56. (Il m’avait parlé un jour de cela, sans me donner de détails57). Elle dit : Lui, le fils d’un comte, il aurait pu avoir plus de fierté, ne pas prendre une femme de cet étage. Il ne me ressemblait pas, sous ce rapport. Moi, tenez, à treize ans, je suis partie de la maison, mais c’était pour un monsieur58.

Mme Cayssac présente à l’entretien, estime une fourrure que portait Mme de Kostrowitzky à au moins 4 000 francs. Également des bas de soie épais d’un bon prix.

Elle me dit qu’elle aime beaucoup les chiens, qu’elle ramasse les perdus. Qu’elle ne peut voir ni souffrir les chats. Sur leur compte, toutes les fausses opinions en cours.

Elle me dépeint Apollinaire comme un fils peu tendre, intéressé, souvent emporté, toujours à demander de l’argent, et peu disposé à en donner quand il en avait.

Elle ne m’a pas caché son âge : 52 ans59. Fort bien conservée pour cet âge, surtout élancée et démarche légère, aisée.

Elle se plaint qu’on ne l’ait en rien informée de la dernière maladie de Guillaume. Rien qu’un télégramme arrivé un matin à Chatou : Wilhelm grippe sérieuse, inquiétante, grave. Alors qu’il était déjà mort. Elle arrive. Elle trouve Serge Férat60 en bas. Elle le questionne. Il lui répond que c’est très grave. Elle le pousse. Il finit par dire que : c’est fini. Elle grimpe l’escalier en courant et voit son fils mort. Elle prétend qu’il a été mal soigné et que, informée, elle aurait fait venir auprès de lui des médecins plus sérieux.

Elle me dit : « J’ai un autre fils, mon fils Albert61. Il est employé de banque à Mexico. Un garçon sérieux, lui, un bon fils. Il écrit aussi très bien. Il écrit là-bas des articles dans un journal financier. » Cela paraît bien être pour elle autrement important que les écrits d’Apollinaire. Je lui dis : « Madame, vous n’avez pas l’air du tout de vous douter de la réputation que s’était déjà faite Apollinaire. »

Elle se plaint que depuis la mort de Guillaume, Ruby ait raconté à tous ses amis les détails de sa vie, à elle, sa mère, alors que lui certainement n’en disait jamais rien. Il amenait à Chatou tel ou tel de ses amis, tous fort polis et respectueux tant à son égard qu’à l’égard de son ami, lequel de son côté les traitait fort poliment.

Elle s’est fort bien rappelé que Guillaume lui a parlé de moi et de son projet de m’amener à mon tour.

Il semble qu’Apollinaire ne lui envoyait pas ses livres. Elle ne connaît pas Alcools. Elle venait d’acheter à la librairie les Calligrammes. Les Mamelles de Tirésias62 ont été jouées sans qu’elle en soit informée.

Elle a parlé aussi de tout l’argent que les femmes gagnent en ce moment à Paris, avec les Américains et les Anglais. Un ton, un accent tout à fait particulier sur le mot gagnent63.

Vendredi 21 février. — Voici mon lot : j’ai des animaux que j’adore et à chaque instant j’ai le chagrin d’en voir mourir un. J’ai une maîtresse qui pourrait être spirituellement et sensuellement une créature délicieuse et qui se plaît à n’être qu’une femme revêche, uniquement préoccupée de questions domestiques ou de petit protocole bourgeois, et à me répéter sans cesse que j’ai tout ce qu’il faut pour ne pas plaire aux femmes. J’ai de l’esprit, quelque talent, je n’aurais qu’à travailler pour publier tout ce que je voudrais, et j’ai si peu de bonheur d’esprit, malgré ma gaieté extérieure, que je ne fais rien ou presque.

Vendredi 13 janvier 1956(64). — Dans sa visite habituelle du vendredi, Mme Bercovici65 me dit qu’elle a décrit à son mari, le docteur Bercovici, les troubles de santé dont je suis atteint : le matin à mon lever, manque d’équilibre et nécessité d’être prudent, appuyé sur ma canne, pour gagner mon bureau. Manque de souffle, respiration courte, étourdissement au moindre tournant de la tête (sic). Ce n’est qu’au bout d’une heure, une heure et demie, que je recouvre un état, je ne dirai pas normal, car il y a longtemps que je suis démoli par bien des côtés, mais enfin supportable. Le docteur Barcovici lui a dit : « Il n’y a rien à faire. » Ce qui me donne à penser qu’il pourra bien m’arriver de mourir chez moi sans que personne s’en inquiète avant plusieurs jours.

Il n’y a que la tête, ma grande mémoire, qui ne soient pas atteintes. En travaillant à la mise en état d’années de mon Journal, pour composer le tome III pour « le Mercure », j’ai écrit, absolument de mémoire, un grand supplément sur Octave Mirbeau, absolument comme s’il s’agissait de choses d’hier66.

Notes

43 Le premier avril 1956, représentant 392 pages.

44 Corrigé de « symboliques ».

45 « lucidité » incertain.

46 Alfred Vallette a peut-être été prévenu par André Salmon, qui visitait Guillaume Apollinaire tous les jours durant sa maladie.

47 Plus vraisemblablement grippe « espagnole ».

48 Dans le Mercure du premier mai 1909, page 50.

49 Non. Mais avant cela, le 16 décembre 1907 nous lisons : « J’ai signalé aussi à Vallette des vers apportés récemment par Apollinaire et qui ne sont pas sans attrait. »

50 Vraisemblablement la mère d’Apollinaire.

51 Dans les « Échos » du Mercure daté du seize novembre, page 380.

52 Guillaume Apollinaire habitait depuis janvier 1913 au 202 Boulevard Saint-Germain, à l’angle de la rue Saint-Guillaume. Une plaque l’indique sur l’immeuble.

53 La tradition veut qu’il s’agisse de Francesco Flugi d’Aspermonte né le 18 juillet 1836 à Naples.

54 Ici, quelques lignes supprimées.

55 Jacqueline Kolb (1891-1967), a épousé Guillaume Apollinaire le deux mai en présence des témoins Lucien Descaves, Pablo Picasso, Gabrielle Buffet et Ambroise Vollard.

Jacqueline et Guillaume sur leur terrasse du 202 boulevard Saint-Germain

56 Louise de Coligny-Châtillon (« Lou »).

57 Lettre de Guillaume Apollinaire à Paul Léautaud datée de Nîmes, noël 1914.

58 Ce texte, sans doute plus proche du tapuscrit original, est assez différent de ce que l’on peut lire dans l’édition papier.

59 Olga de Kostrowitzky, née en 1858 a donc soixante ans en 1919. Elle mourra le neuf mars. Voici le portrait qu’en dresse André Billy selon Louise Faure-Favier dans ses Souvenirs sur Apollinaire (Grasset 1945) : « — Une femme intelligente, de la race à coup sûr. Oh ! rien d’une douce maman française ! Elle traite son fils en petit garçon. Guillaume a dû, d’ailleurs, lui “en faire voir de toutes les couleurs” ! Pas une méchante femme. Je la crois même bonne à sa manière. »

60 Serge Férat (Sergueï Nikolaïevitch Iastrebzoff, ou Jastrebzoff ou Yastrebzov 1881-1958), ami intime de Guillaume, peintre et décorateur. Serge Férat a réalisé les décors des Mamelles de Tirésias (note 62 ci-dessous).

61 Albert de Kostrowitzky, né à Rome le dix juin 1882 et mort à Mexico le quatre juin 1919 (à 36 ans).

62 Les Mamelles de Tirésias, drame surréaliste en deux actes et un prologue, créé au conservatoire Maubel de la rue de l’Orient (XVIIIe) le 24 juin 1917 dans une mise en scène de Pierre Albert-Birot, décors de Serge Férat et costumes d’Irène Lagut. La musique est de Germaine Albert-Birot. On peut sourire en lisant dans Le Figaro du neuf novembre 1923, à l’occasion de la première commémoration de la mort de Guillaume Apollinaire au Père-Lachaise, page deux, « Courrier des Lettres » : « On n’a pas oublié la première représentation des Mamelles de Tirésias, en 1917. La matinée était annoncée pour deux heures et demie. Le rideau, du plus beau bleu, ne se leva qu’à cinq heures. Mme Rachilde ne cessait de réclamer “Que l’on m’ôte ce bleu, que l’on m’ôte ce bleu !” MM. Max Jacob et Paul Léautaud jouaient dans les chœurs. Un jeune homme entra, révolver au poing, demandant une place : il l’obtint… C’était en des temps héroïques. »

63 Un court paragraphe, à la fin de cette journée a été omis, le voici : « Apollinaire est mort à 38 ans. Si vraiment elle a 52 ans, elle l’aurait eu à 14 ans. Mme Cayssac est d’avis qu’elle s’est un peu rajeunie, en se donnant 52 ans. »

64 Corrigé de « 18 janvier ».

65 Germaine André a épousé le docteur Lazare Bercovici, d’origine roumaine. Avant-guerre Lazare Bercovici était employé par la compagnie maritime Paquet et la famille habitait Aix-en-Provence. La guerre survenue la famille s’est installée, curieusement dans le nord de la France, à Guise, à une trentaine de kilomètres à l’est de Saint-Quentin où Lazare Bercovici a ouvert un cabinet médical. Dénoncés, internés un temps à Compiègne et libérés sous intervention, les Bercovici se sont réfugiés à Albi où ils ont été hébergés dans la grande maison de Jeanne Cauquil-Farre. Muni de faux papiers, Lazare put rejoindre les Forces française libres en Algérie.

66 Paragraphe légèrement remanié par l’auteur de l’article.

Le “Misanthrope” de Fontenay-aux-Roses est mort en solitaire, dans la Vallée-aux-Loups

Il n’est pas difficile de déterminer la date de cet article dans la mesure où il est paru en « encadré » accompagnant le texte suivant « Paul Léautaud a été incinéré » Paul Léautaud est mort le mercredi 22, a été incinéré le samedi 25. À cette époque les journaux ne paraissaient plus le dimanche, il s’agit donc d’un journal du lundi 27 février… Voici le texte, malheureusement encombré d’une psychologie de quatre sous :

Image de l’article exactement reconstituée (très réduite ici)

Paul Léautaud, ce vieil écrivain original dont le grand public avait appris l’existence — sinon à le lire — il y a quelques années lors d’entretiens radiophoniques avec Robert Mallet, au cours desquels il avait fait entendre son fameux rire grincement de crécelle, cri de la chouette est mort mercredi dernier, dans la résidence de son ami le docteur Le Savoureux dans la Vallée-aux-Loups.

Selon son vœu qu’il avait exprimé la semaine passée, sentant sa mort prochaine, les circonstances de son décès et de son inhumation ont été entourées du plus grand secret. Seule une inévitable indiscrétion a révélé la mort du solitaire.

Misanthrope, Paul Léautaud l’était dans la plus totale acception du terme.

Un critique « indépendant »

Il était né le 18 janvier 1872 à Paris, d’un père comédien et d’une mère qui devait l’abandonner quelques jours plus tard. On attribue à cette absence de tendresse familiale le cynisme, l’agressivité — qui cachait souvent une timidité secrète — de l’homme et de l’écrivain. Celui-ci s’était formé au gré de lectures autodidactes. En 1895, il entre au « Mercure de France ». Il y restera plus de quarante ans, signant les critiques de théâtre les plus libres, les plus féroces de son époque (et aussi de la nôtre). Il ne se gênait pas pour parler d’autre chose quand la pièce ne lui paraissait pas intéressante. En fait, il parlait de ce qui l’intéressait.

Il avait publié un roman autobiographique : « Le Petit Ami » qui faillit avoir un des premiers prix Goncourt, à moins que ce ne fût « In Memoriam », un autre récit autobiographique. « Le Petit Ami » a tiré à peine à 1.200, mais récemment un des exemplaires atteignait 70.000 francs.

C’est qu’entre temps, Léautaud, qui, sous l’occupation, avait été remercié du « Mercure » et vivait depuis en ermite à Fontenay-aux-Roses, parmi les chats, les guenons et les chiens, seuls êtres vivants auxquels il réservait sa tendresse, était devenu célèbre. On l’invitait de nouveau aux générales. On se le disputait dans les salons. Nous eûmes l’occasion d’aller le voir, dans sa retraite de Fontenay, pour son 70e anniversaire. Il grinçait de son rire étrange sous les lainages qui l’enveloppaient.

— Les gens sont fous, ils m’envoient des colis de viande, comme si je n’avais pas à manger. Je la donne à mes chats.

Sur ces derniers, par contre, il était intarissable.

Il y a quelques semaines, l’amie qui veillait sur lui, Marie Dormoy et le Dr Le Savoureux le décidaient à quitter sa retraite de Fontenay, où les vitres manquaient, où la poussière s’accumulait dans les escaliers désaffectés67, pour venir s’installer dans la maison de santé du docteur, à la Vallée-aux-loups. Là, il poursuivit dans la solitude, la rédaction de son Journal littéraire qui promet d’être un véritable monument. En 1940 il comptait déjà 12.000 feuillets.