Le Mercure de France 1938-1945 — Les années Bernard

Introduction — Acte I : Le poison — Acte II : L’intoxication — Acte III : L’antidote

Notes de l’introduction — Notes de l’acte I — Notes de l’acte II — Notes de l’acte III

Page publiée le quinze mai 2024. Temps de lecture : près de deux heures et trente minutes, vous êtes sur leautaud.com. Les notes sont à la fin des actes.

C’est avec un vif plaisir qu’est publié ici le seul document existant sur Jacques Bernard, « le triste directeur du Mercure de France » ainsi que l’a qualifié Marie Dormoy dans sa précieuse préface « Histoire du Journal littéraire ».

Pour les visiteurs occasionnels de ce site, rappelons la note de bas de page qui lui est généralement attribuée :

« Jacques-Antoine Bernard (1880-1952), est arrivé au Mercure de France en 1907 sans qu’on sache vraiment à quel titre, mais sensiblement à la même époque que Paul Léautaud, qui y a effectivement été embauché le 1er janvier 1908. Jacques Bernard sera administrateur du Mercure en 1935, à la mort d’Alfred Vallette, sous la direction de Georges Duhamel, puis directeur au départ de celui-ci à la fin de février 1938. Avant cela Paul Léautaud et Bernard se sont plutôt bien entendus. Pendant l’occupation, Bernard se livrera à la collaboration et sera jugé à la Libération pour « Intelligence avec l’ennemi » et condamné à cinq ans de prison (mais laissé en liberté), à la privation de ses biens et à l’Indignité nationale. Convoqué comme témoin en juillet 1945, Paul Léautaud, rétif à toute autorité, refusera de l’accuser. Pour l’anecdote, Jacques Bernard était prétendant (sans enthousiasme) au trône de l’éphémère et quasi-inexistant royaume d’Araucanie et de Patagonie. »

Avant le travail de Julien Doussinault que l’on va pouvoir lire ci-après, c’est tout ce que l’honnête homme pouvait savoir sur cet individu. Il ne se posait d’ailleurs pas d’autres questions.

Jusqu’à ce qu’en 2002 surgisse Julien et son mémoire de maîtrise, reproduit ici, à l’exception des annexes.

En 2002, Julien était un bien jeune homme. Il a, depuis, doublé son âge, ce qui est toujours une expérience intéressante. Le Julien de l’époque n’est plus le Julien d’aujourd’hui.

Après avoir été libraire chez les autres, Julien a décidé d’être libraire chez lui, rêve sans doute ancien. Il est maintenant en train de s’installer à son compte, ce qui n’est jamais une expérience de tout repos. Il n’a donc pas eu le temps de procéder aux corrections évidemment entraînés par les années. Pour lui, il s’agit d’un vieux texte oublié dans un placard, dont il n’avait même plus une disquette. Pour quoi faire ? Ainsi sont les modestes. Julien nous a donc fait une confiance totale que nous avons tenté de mériter. Aussi est-ce à pas de chat, en ne touchant qu’à quelques notes, que ce document a été aménagé pour cette publication.

L’ouverture de sa librairie sera évidemment annoncée ici à fortes trompettes. Nous nous précipiterons tous !

Julien Doussinault

Le Mercure de France pendant la Seconde Guerre mondiale.

1938-1945 : les « années Jacques Bernard » ; quand le Mercure devint poison.

Vie, mort et résurrection d’une maison d’édition

Mémoire de maîtrise d’histoire culturelle soutenu sous la direction de Pascal Ory.

Université Paris I (Panthéon – Sorbonne)

Juin 2002

En couverture : Botticelli, Le Printemps, vers 1482. Tempera sur peuplier 203 x 314 cm. Galerie des offices. Florence. Détail.

Julien Doussinault

LE MERCURE DE FRANCE PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE.

1938-1945 : les « années Jacques Bernard » ; quand le Mercure devint poison.

Vie, mort et résurrection d’une maison d’édition

Mémoire de maîtrise d’histoire culturelle soutenu sous la direction de Pascal Ory.

Université Paris I (Panthéon – Sorbonne)

Juin 2002

Remerciements

Nous voulons remercier :

Marie-Louise Heller (épouse de Gerhard Heller) et Romana Severini Brunori (ayant-droit de Rachilde), qui nous ont donné l’autorisation de consulter les dossiers « G. H. » et « Rachilde » à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet.

Jacqueline Brault, grâce à qui nous avons eu accès à la bibliothèque du Mercure de France, et Nicole Boyer, juriste de la maison d’édition de 1961 à 2000, qui, lors d’un entretien, nous a transmis un certain nombre d’informations précieuses.

Claire Lesage, qui nous a permis de lire sa thèse de l’École des Chartes consacrée au Mercure de France de 1890 à 1914.

Les membres du personnel, anonymes, de la bibliothèque Jacques Doucet et de la BNF, de la mairie de Bouray-sur-Juine, des archives de Paris et des archives de France, même si leur autorisation arrive trop tard.

Pascal Ory. Nous voulions travailler sur une maison d’édition pendant l’Occupation et Pascal Ory nous a suggéré de nous intéresser au Mercure de France, sachant que très peu d’études avaient été entreprises sur cette maison à ce moment précis de l’Histoire ; et comme vous allez pouvoir le constater, il avait raison.

« Il me semble que je ne sais encore rien auprès de tout ce que je voudrais savoir. »

Paul Léautaud1.

« Vous croyez peut-être que c’est facile

de faire un livre ? »

Cervantès2.

Introduction

Dimanche 18 juin3. — […] Auriant me raconte : Bernard a reçu la visite d’une Allemande, probablement pour une question de traduction. Il s’est mis à lui dire sa sympathie pour l’Allemagne, son admiration pour Hitler. Cette Allemande lui a dit : « Vous m’autorisez à répéter ? — Mais certainement. » J’espère que si cela4 est publié, et connu, il y aura quelques protestations au Mercure.

Le Mercure de France a collaboré avec les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. « Cela » fut connu. Jacques Bernard, directeur de la maison d’édition de 1938 à 1944, fut jugé pour « intelligences avec l’ennemi » dès 1945 mais le Journal littéraire de Paul Léautaud fut publié pour la première fois en 1959. Et les seules protestations que « cela » suscita furent justement dirigées à l’encontre de Paul Léautaud, « collaborationniste timoré », « fanatique », et dont les mille trois cents pages de journal rédigées de 1940 à la Libération constituent, pour Jeannine Verdès-Leroux, un « document d’un collaborationnisme extrême5 ».

Jacques Bernard, personnage principal de l’histoire, est vite oublié dans les années d’après-guerre et si les chercheurs, en histoire comme en littérature, se sont souvent intéressés au Mercure de France, les années 1938-1945, dites aussi les « années Bernard », sont la plupart du temps absentes, voire volontairement écartées des travaux consacrés à la maison d’édition de la rue de Condé. En 1995 a paru le catalogue d’une exposition à la BnF intitulée : « Le Mercure de France : cent un ans d’édition6 », prétendant retracer l’histoire de la maison d’édition des origines à nos jours. Deux pages, sur cent cinquante et une, évoquent la période de l’occupation allemande. La même année, la revue Digraphe (éditée par le Mercure) rendait hommage au Mercure de France dans un numéro spécial, mais là encore, les années de guerre restent les années sombres, partiellement révélées et, la plupart du temps, rapidement traitées. En 1997, le Mercure de France fait paraître une anthologie de textes publiés dans la revue de 1890 à 1940, année à partir de laquelle la revue cesse de paraître. Les auteurs7 qui ont établi cette édition ont fait une chronologie du Mercure allant jusqu’en 1965, et très peu d’informations ressortent en ce qui concerne notre période. Même dans le livre de Pascal Fouché, L’Édition française sous l’Occupation8, ou dans la monumentale Histoire de l’édition dirigée notamment par Roger Chartier9 (dans lesquels il est pourtant fait plusieurs fois allusion au Mercure de France sous la direction de Jacques Bernard) rien ne permet de définir clairement l’attitude du Mercure pendant ces quatre années d’occupation. Et pour se convaincre définitivement de l’épaisseur du mur devant lequel nous nous sommes trouvés en début d’année et de l’amnésie qui menaçait la maison d’édition, il suffit de se rendre directement au Mercure de France, 26, rue de Condé, à Paris, dans la VIe arrondissement. C’est Jacqueline Brault qui vous accueille, et si vous lui faites entendre que vous vous intéressez aux archives du Mercure pour la période 1938-1945, elle vous répond immédiatement qu’ « il est inutile d’insister », que « des documents ont été égarés par mégarde » mais qu’elle ne peut « ni vous dire quand ni par qui10 ». Il est ici certainement nécessaire de préciser que nous n’avons pas pu obtenir d’entretien avec Isabelle Gallimard, l’actuelle directrice du Mercure de France.

La perte des archives du Mercure est d’ores et déjà à considérer avec sérieux et regret. Elle prive non seulement l’historien de renseignements apportant des précisions sur le fonctionnement interne de la maison, mais elle lui retire aussi les contrats d’édition passés entre l’auteur et l’éditeur, les données chiffrées concernant les ventes de livres, les correspondances, les documents relatifs à la revue (tirage, nombre et identité des abonnés) ; certains livres même. Elle annonce une recherche difficile, contraignant le chercheur à se reporter sur d’autres sources qui nourrissent plus généralement l’histoire littéraire. Mais nous pouvons également la considérer dès à présent comme étant relativement significative, et partir de ce vide pour, peu à peu, pas à pas, lui donner un sens. Ce manque d’informations disponibles au Mercure est une sorte de provocation pour le chercheur en histoire et nous a dans un premier temps poussé à reconstituer le catalogue des titres du Mercure édités de 1939 à 1945, en nous aidant des livres conservés dans la bibliothèque de la rue de Condé, mais aussi en consultant les tomes de la Bibliographie de la France11 et en recoupant ces informations avec d’autres sources, trouvées sur Internet notamment.

Ce catalogue (présenté en annexe sous forme de tableau Excel) n’existait pas et ne concerne que les années de 1939 à 1945. Pourquoi ne pas prendre en compte l’année 1938, dans la mesure où nous savons que Jacques Bernard, qui prend la direction du Mercure cette année-là, adhère à l’idéologie hitlérienne bien avant le début de la guerre, si l’on en croit les propos qu’il adresse à la Propaganda Abteilung12 le 10 mars 1941, dans une lettre où il écrit : « Je peux avec sérieux vous dire que je ne suis pas venu d’hier aux idées qui vous sont chères13. » ? Nous avons jugé préférable, dans le cadre d’une étude sur le catalogue de la maison d’édition permettant de définir les contours d’une politique éditoriale, de ne pas inclure l’année 1938, car cette année est encore marquée par les décisions prises par l’ancien directeur, Georges Duhamel, sur le choix des titres à éditer. De la même manière, nous pouvons imaginer que certains des titres parus en 1945 ont été suggérés par Jacques Bernard, bien qu’il fut relevé de ses fonctions dès septembre 1944, inculpé en février 1945 et arrêté un mois plus tard. Si nous choisissons d’étudier les années 1938-1945, qui correspondent au directorat Bernard ainsi qu’à son arrestation, nous ne retenons donc que la période 1939-1945 pour comprendre l’activité éditoriale du Mercure. Ce catalogue va nous permettre de franchir en grande partie le mur que l’on voyait se dresser devant nous au début de nos recherches.

« Étant donné un mur, que se passe-t-il derrière14 ? »

Les murs d’une maison d’édition pendant l’occupation allemande ne renferment pas uniquement des auteurs ou des collaborateurs de revue aux prises avec un éditeur dont l’idéologie s’affiche clairement, comme nous le verrons, dans le choix même des titres à publier. Au 26 de la rue de Condé, dans l’ancien hôtel particulier de Beaumarchais, s’affairent également quatorze employés : administrateurs, dactylographe, magasiniers, et se croisent imprimeurs, brocheurs, ainsi que certains personnages de l’administration et de l’armée allemandes. Le Mercure de France tient dans ses fondations grâce à la concurrence et nous nous efforcerons de le situer dans un contexte éditorial particulier, tissé autour des listes de livres interdits et d’ouvrages à promulguer, mais tient aussi grâce à ses lecteurs et à ses abonnés, sur lesquels nous ne disposons malheureusement que de peu d’informations. Pour apercevoir et parfois comprendre tout ce qui se passe derrière cette façade de trois étages qui date de la moitié du XVIIe siècle, nous nous sommes essentiellement basés sur le témoignage de Paul Léautaud (l’un des écrivains les plus importants du Mercure) consigné dans les trois volumes qui constituent son Journal littéraire15, rédigé de 1893 à 1956. Mais Léautaud est renvoyé en 1941, et les renseignements qui concernent directement le Mercure de France dans son Journal se raréfient considérablement à partir de cette année ; or, en 1941, le Mercure entre à peine dans la voie de la collaboration.

« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite16 ».

Pour étudier l’histoire du Mercure de France de 1938 à 1945, nous ne pouvons pas faire autrement que de nous efforcer d’y entrer par la petite porte, d’autant que nous ne savons que peu de choses sur Jacques Bernard17. Accumulées, les informations qui figurent sur le catalogue des éditions du Mercure finissent par prendre sens, permettent de mieux comprendre le sens que le Mercure de France donne à la littérature au cours de cette période, et font ressortir d’éventuelles relations entre le politique et le littéraire, allant dans le sens de la collaboration. Plus qu’un catalogue, nous avons voulu constituer une base de données regroupant le nom des écrivains qui ont publié au Mercure de 1939 à 1945, leur date de naissance, leur nationalité, mais aussi les titres des livres édités ou réédités, l’année de leur publication, leur lieu d’impression. Nous voulions connaître aussi le nombre d’écrivains qui collaboraient dans le même temps à la revue et replacer tous ces éléments dans le cadre d’un traitement informatique de ces données, ce qui doit nous permettre de tirer un certain nombre d’interprétations graphiques et de lire l’histoire autrement. Plus largement, en étudiant le cas d’une maison d’édition qui a collaboré avec les Allemands pendant l’occupation et en suivant la politique éditoriale de cette maison de 1939 à 1945, nous voulons analyser les rapports entre la littérature d’un pays et le régime en vigueur dans ce pays. Peut-on en déduire que le littéraire suit, à une époque donnée, le politique, jusqu’à se mettre au service de celui-ci ? Et si l’on a longtemps parlé d’une « littérature de la Résistance » se réclamant notamment de Vercors et des Éditions de Minuit, peut-on, de la même façon, parler d’une « littérature de la collaboration » ? Au service de la propagande vichyste et nazie, la littérature ne devient-elle pas systématiquement dirigée, détournée, voire « delittérarisée » ? Pour le dire autrement, nous aimerions savoir de quelle littérature se porte garant le Mercure de France sous la direction de Jacques Bernard et nous interroger simplement : que reste-t-il de littéraire au Mercure de France pendant la Seconde Guerre mondiale ?

Cette question finit par devenir obsédante, surtout si l’on rappelle la tradition littéraire dont peut se recommander le Mercure de France avant que ne commence le Second Conflit mondial.

« Ce n’est pas en vue de prosélytisme au profit d’une esthétique déterminée, du triomphe d’une école, pas même par sympathie de talents que nous nous sommes groupés, mais uniquement et plus modestement pour avoir un coin propre où imprimer, sans craindre les refus, coupures et tripatouillages d’un directeur, ce qui nous plaît d’écrire18. »

Début de l’éditorial d’Alfred Vallette paru dans le premier numéro du Mercure de France de janvier 1890

L’histoire du Mercure se fonde, au début du XXe siècle, sur un sentiment profond et partagé de liberté et d’indépendance. Dans le premier numéro de la revue paru le 1er janvier 1890, Alfred Vallette, son fondateur, précise que « chacun ici est absolument libre, responsable de ses seuls dires, et point solidaire du voisin ». Les principaux collaborateurs de la revue se cristallisent autour d’un « esprit fait d’exigence, d’indépendance vis à vis des autorités établies et d’attachement à l’esthétique symboliste19 », et un certain nombre d’entre eux, élèves au lycée Fontanes de Paris, ont suivi les cours d’anglais de Stéphane Mallarmé.

Car si le Mercure de France devient une maison d’édition à partir de 1894, il s’agit avant tout d’une revue depuis 1890(20) qui reprend un nom célèbre abandonné depuis 1825. Les premières publications et les premiers articles parus dans la revue ont d’abord contribué au développement, en France, du symbolisme, ou, pour être tout à fait précis, du néo-symbolisme, grâce, notamment, aux poèmes d’Albert Samain ou de Henri de Régnier. La revue compte alors peut-être plus que les éditions : ses rédacteurs sont de jeunes gens qui, pour reprendre Remy de Gourmont, sont « sans relations, sans notoriété, sans argent21» mais des écrivains connaisseurs et expérimentés, conscients de la difficulté de lancer une nouvelle revue à une époque où l’on en compte plus de trois cents, et qui permettent au Mercure, en pleine croissance, de devenir bimensuel le 1er janvier 1905. Si la revue est obligée de s’interrompre en 1914, elle reprend dès l’année suivante et poursuit jusqu’en 1940 son combat pour la liberté d’opinion, ayant pour but de « publier des œuvres purement artistiques et des conceptions assez hétérodoxes22 », de « démasquer la vérité refoulée de la littérature. »

Jusqu’en 1935, Alfred Vallette contribue largement au succès et à la notoriété, au prestige devrait-on dire, du Mercure de France, et beaucoup de jeunes inconnus deviendront célèbres au fil des ans : Alfred Jarry, Gide, Rimbaud, Claudel, Apollinaire, Colette, Francis Jammes, Léon Bloy ou encore Paul Léautaud. Bien d’autres encore, mais qui, comme le dit Claire Lesage23, ont échappé « au panthéon de la critique littéraire contemporaine ». C’est le cas de Rachilde et de Remy de Gourmont, qui, l’un grâce à un livre, Monsieur Vénus (1884), qui lui vaut une condamnation pour outrage aux bonnes mœurs, l’autre grâce à un article, Le Joujou patriotisme24 (1891), montrent qu’ils tiennent la liberté entre leurs mains.

À la mort de Vallette, en 1935, Georges Duhamel (écrivain confirmé qui obtient le prix Goncourt en 1918 et qui est élu en 1935 à l’Académie française) prend la direction de la revue et des éditions du Mercure. La revue bat de l’aile depuis la création de La NRF (qui draine à partir de 1911 tous les nouveaux talents et débauche ceux qui sont déjà confirmés) et la concurrence des nouvelles éditions Grasset, mais la maison reste prospère, Duhamel s’efforçant de suivre les pas déjà tracés par Vallette25. Très sollicité et très occupé (ne serait-ce que parce qu’il doit poursuivre son œuvre), il est obligé d’abandonner ses fonctions de directeur de la maison d’édition en 1938. Il n’aura de cesse de répéter que le Mercure de France ne doit défendre alors « d’autres intérêts que ceux des lettres et de l’intelligence. » « Pour accomplir une telle besogne, pour mener un si généreux combat, le Mercure de France n’est soutenu, je l’ai dit souvent et il faut y revenir, ni par un groupement politique, ni par une puissance financière26. » Et Duhamel de conclure en réaffirmant l’idée première de Vallette : « Le Mercure de France est vraiment la maison des esprits libres27.

Nous verrons que Duhamel continuera à jouer un rôle important pendant la période qui nous intéresse, mais nous pouvons constater que les limites de la conclusion de Claire Lesage s’étendent jusqu’en 1938, le Mercure de France ayant bien « rempli son rôle de moteur de la vie littéraire28 », même pendant les « années Duhamel ». Car, de 1938 à 1945, tout se passe comme si le Mercure de France, présent sur la scène politique, se retrouvait exclu de la vie littéraire. C’est effectivement l’histoire d’un déclin que nous allons tenter de retracer et qui met un terme à près de cinquante ans d’expansion et d’indépendance, d’attachement à une esthétique et à une éthique littéraires.

« Le Mercure est, en petit, l’image de la France : manque de direction, manque d’autorité29. »

En 1995, Jean Favier, dans la préface au catalogue de l’exposition sur « Cent un ans d’édition », parle du Mercure comme d’une maison au « passé prestigieux » et au « présent prometteur ». On ne peut lire dans cette transition qu’une régression, une perte de « prestige » qui appartient au passé et qui devient aujourd’hui seulement la « promesse » d’un prestige à reconquérir. Nous pensons que les « années Jacques Bernard » correspondent à cette perte d’influence dont parle Jean Favier, à une période où, comme nous le verrons, le Mercure perd aussi sa revue, certains de ses auteurs et de ses titres, des employés — éventuellement une partie de son chiffre d’affaire, mais nous n’avons eu en notre possession aucun document permettant de confirmer une telle hypothèse —, mais surtout une image, une réputation… son esprit ? Tout cela revient finalement à analyser les différentes formes d’un déclin évident et nous fait nous interroger sur ce que représente le Mercure de France pendant l’occupation, ainsi que sur la façon dont le Mercure pense et se représente la collaboration. Prétendre que le Mercure de France a collaboré pendant la guerre, est-ce avancer que tous les auteurs sont des collaborateurs, est-ce reconnaître leur adhésion systématique, même implicite, aux idées et à l’attitude de son directeur, Jacques Bernard, oscillant entre collaboration et collaborationnisme ? Autrement dit, est-ce l’esprit de la maison qu’on a empoisonné, ou a-t-on seulement touché à sa structure, son corps, ses fondations. Georges Duhamel nous donne dès 1937 un élément de réponse quand il déclare : « La disparition d’une revue, à l’heure actuelle, serait un malheur pour l’intelligence menacée dans son exercice et dans ses truchements. Il n’est plus question d’école, d’ailleurs il n’y a plus d’école. Il n’y a plus qu’une seule cause, celle de l’esprit libre qui garde ses trésors et défend ses positions30. » Or, l’événement marquant du mois de juin 1940 au Mercure, ce n’est pas tant l’entrée des Allemands dans Paris que la disparition soudaine de la revue.

« Étant donné un mur, que se passe-t-il derrière ? » Édith Silve, dans un ouvrage qu’elle a consacré à Paul Léautaud31, nous répond en faisant ressortir le vide intellectuel dans lequel s’enlisent les éditions du Mercure : « Au Mercure, on ne parle que d’occupation des locaux vides et des appartements par les Allemands et on y commente la situation politique. La vie littéraire du Mercure s’est éteinte ; on ne vient, semble-t-il, rue de Condé, que pour extorquer un appui, une faveur auprès de l’occupant par l’intermédiaire de Bernard. » Nous verrons jusqu’à quel point le Mercure, incarné au cours de cette période par Jacques Bernard, s’est brûlé les ailes en décidant de collaborer avec l’occupant, en nous demandant notamment s’il prend conscience, en pleine guerre, de son propre déclin. Un déclin qui, précisons-le, n’est pas quantifiable dans la mesure où il est avant tout immatériel, littéraire. Car au bout du compte, le Mercure de France n’est pas une grande maison d’édition : ses livres sont le plus souvent tirés à peu d’exemplaires (entre cinq cents et mille), les éditions publient peu de titres nouveaux chaque année, et la revue ne concerne qu’un nombre limité de lecteurs32. Son déclin pourrait paraître à ce titre relatif et de faible portée. Nous aurions pu douter de l’importance d’une telle maison d’édition, refuser d’en faire un objet d’histoire, si nous n’avions pas été convaincus du service rendu par le Mercure à la Littérature et à la culture en général pendant la première moitié du XXe siècle. Le Mercure de France est le premier en effet à publier Alcools et les Calligrammes d’Apollinaire, les poèmes de Rimbaud, et d’attirer l’attention sur Van Gogh, Nietzsche, H. G. Wells, Marinetti ou bien encore Kipling, jusque-là inconnus en France33 et dont ce sont les premières traductions.

C’est en étant si intimement lié à la littérature et à l’art, et malgré la disparition de Louis Pergaud34 sur le front en 1915, que le Mercure de France a pu traverser sans trop de heurts la Première Guerre mondiale, la revue publiant des articles ou des extraits de François Mauriac, W. Whitman, Pierre Louÿs, Paul Valéry, Paul Morand, Paul Claudel, Oscar Wilde, Jean Giraudoux, Jules Supervielle ou encore Blaise Cendrars. Pour comprendre la différence d’attitude et de comportement du Mercure de France d’une guerre mondiale à l’autre, il ne faut pas négliger le rôle primordial joué par le directeur d’une maison d’édition. C’est ce qui justifie le fait que, pour les historiens de l’édition française, le Mercure de France soit avant tout l’affaire d’un homme, Alfred Vallette, dont les choix professionnels témoignent d’une importante étape dans l’évolution du métier d’éditeur au début du XXe siècle.

Or nous avons tendance à croire que les « années Bernard » méritent autant d’égards, dans la mesure où elles ont été exactement le contraire des années Vallette, le parfait négatif : des années de crise, des années empoisonnées au cours desquelles, pour reprendre la définition que donne Hippocrate du mot « crise », « le sort de la maladie et du malade se décide, où tout va brusquement changer, en mal ou en mieux, ou en autre chose. » Pendant l’occupation, le Mercure de France a perdu ses ailes, cesse d’emprunter au Mercure romain ou à l’Hermès grec son caducée et son casque ailé, autrement dit sa divinité. Mercure n’est plus le messager des dieux, celui qui sait manier le discours, dieu des poètes qui, comme l’écrivait Platon, « sont choses légères, ailées, sacrées ». Malade, en crise, il devient poison, et c’est à partir de ce nouveau référent que nous allons désormais pouvoir lire, en trois actes, la nouvelle tragédie qui se joue rue de Condé de 1938 à 1945.

Nous avons voulu considérer ces années de crise en partant de l’idée que le Mercure de France tombe malade à la veille de la Seconde Guerre mondiale par l’absorption d’un poison (« toute substance capable de troubler gravement ou d’interrompre les fonctions vitales de l’organisme ») dont nous étudierons dans un premier temps la composition et les premiers effets.

L’acte un tient principalement compte de la personnalité de Jacques Bernard et de l’intervention allemande au Mercure de France.

L’acte deux commence alors au moment de l’intoxication, de la contamination du poison dans l’ensemble de la maison d’édition. L’esprit du Mercure, touché, subissant les effets d’un poison mortel, peine à se redresser. Un nouveau catalogue et la disparition de la revue ; c’est le Mercure qui agonise.

Jusqu’à ce que nous trouvions enfin l’antidote, le contrepoison qui, dans le dernier acte, va dans le sens, semble-t-il, d’une guérison spirituelle du Mercure. L’ombre de Vallette plane encore sur les éditions, une résistance s’organise rue de Condé, et Bernard finit par être jugé.

De 1938 à 1945, le Mercure de France a perdu son dieu. Nous nous efforcerons, dans les pages qui suivent, de partir à la recherche de Mercure.

Notes de l’introduction

1 Paul Léautaud, Journal littéraire, t. III, Mercure de France, 1986, p. 905, à la date du mercredi 6 octobre 1943.

2 Miguel de Cervantès, L’ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, t. II, Seuil, collection « Points », 2001, dans le « prologue au lecteur », p. 9.

3 Léautaud Paul, Joumal littéraire, tome Il, Mercure de France, 1986, p. 2072. 1939.

4 C’est nous qui soulignons.

5 Verdes-Leroux J., Refus et violences : politique et littérature à l’extrême droite des années trente aux retombées de la Libération, Gallimard, 1996, p. 148, 198 et 249-250. Nous aurons l’occasion de considérer autrement Paul Léautaud et de lire les pages de son Journal sous un autre angle, plus nuancé.

6 Le Mercure de France : cent un ans d’édition, catalogue de l’exposition organisée par la Bibliothèque nationale de France du 13 juin au 20 juillet 1995, sous la direction de Marie Françoise Quignard, Paris, 1995.

7 Kerbellec (Philippe G.) et Cerisier (Alban), Mercure de France : anthologie. 1890-1940, Mercure de France, 1997.

8 Fouché P., L’Édition française sous l’Occupation. 1940-1944, en deux tomes, Paris, Bibliothèque de littérature française contemporaine, 1987, 453 et 447 pages.

9 Martin H.-J., Chartier R., Vivet J.-P. (dir.), Histoire de l’édition française, t. IV : Le livre concurrencé, 1900-1950, Promodis, 1986, 610 pages.

10 Propos recueillis lors de notre première visite au Mercure de France, le mardi 30 octobre 2001.

11 Années 1939, 1940, 1941, 1943 et 1944.

12 Installée à l’Hôtel Majestic, une des trois administrations allemandes qui s’occupent de la presse et de l’édition françaises. En rivalité directe avec l’Ambassade d’Allemagne et le Gruppe-Schrifftum, ce dernier dépendant de la Propaganda-Staffel.

13 Déjà cité dans l’article d’Antoine de Gaudemar, « Plongée dans le Mercure », revue Digraphe : « Hommage au Mercure », mars 1995, numéro 3, Mercure de France.

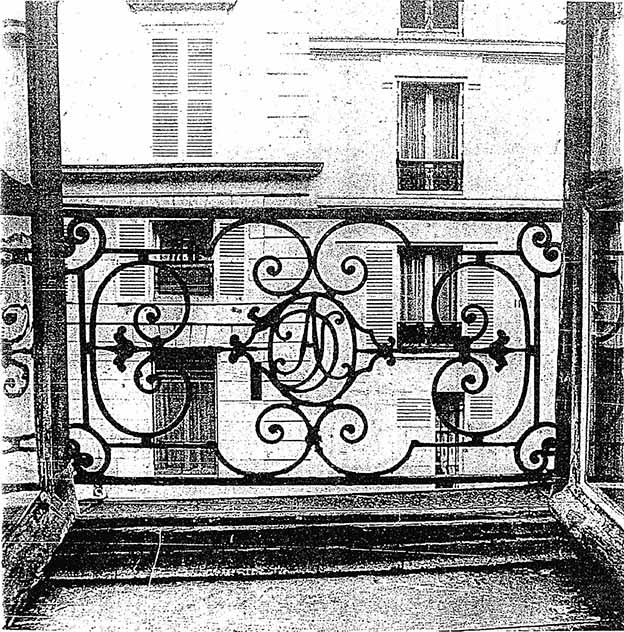

Couverture du numéro 73 de mars 1995.

On peut remarquer que le nom de Georges Duhamel apparaît exactement entre les ailes. Ce n’est sans doute pas un hasard.

14 Question posée par Jean Tardieu et reprise dans la préface à La Vie mode d’emploi, Georges Perec, Hachette, 1978.

15 L’édition du Journal littéraire à laquelle nous nous référerons tout au long de ce mémoire est celle du Mercure de France, publiée en trois tomes et qui date de 1986.

16 Luc, XIII, 24.

17 Le Mercure de France n’étant pas en mesure de nous communiquer des informations relatives à son état civil, et les archives de France ne nous permettant pas de consulter le dossier de procédure instruite par la Cour de justice du département de la Seine contre Jacques Bernard avant le mois de juillet 2002.

18 Citation d’Alfred Vallette prenant la défense de Remy de Gourmont après l’affaire du Joujou patriotisme, dans un article du no 17 de la revue, intitulé Malveillance, paru en mai 1891 et cité par Kerbellec P. et Cerisier A., in Mercure de France. Anthologie 1890-1940, p. 105-106.

19 Alfred Vallette cité par Robert Chartier (dir.), Histoire de l’édition : le livre concurrencé, p. 165.

20 La première assemblée de fondation du Mercure de France se tient véritablement le 25 décembre 1889, au Café François 1er. La revue est installée dans un trois-pièces au 15, rue de l’Échaudé-Saint-Germain à Paris, à l’adresse de la mère d’Alfred Vallette.

21 Remy de Gourmont, Promenades littéraires, Paris, Mercure de France, 1923-1929, nouv. éd., 1963.

22 Dans l’article d’Alfred Vallette paru en tête du numéro 1 de la revue (janvier 1890) et reproduit en annexe.

23 Auteur d’une thèse sur le Mercure de France, Le Mercure de France de 1890 à 1914, publiée en 3 tomes, École nationale des Chartes, 1984.

24 Dans lequel il dénonce l’idée de patriotisme (« Mourir pour la patrie : […] nous cultivons un autre genre de poésie ».) ce qui lui vaut d’être renvoyé de la Bibliothèque nationale.

25 Dans le no 925 du Mercure qui paraît le 1er janvier 1937, Duhamel écrit, à propos de Vallette : « Nous voulons, aujourd’hui, saluer une fois de plus sa mémoire, dire ce que nous avons fait pour continuer son œuvre, mesurer ce que nous devons faire encore et justifier notre persévérance ».

26 C’est nous qui soulignons.

27 Citations de Georges Duhamel tirées de l’article Aux lecteurs du « Mercure de France », publié dans le no 925 de la revue du 1er janvier 1937, et reproduit dans Mercure de France. Anthologie 1890-1940, p. 467-471.

28 Claire Lesage, op. cit. p. 458.

29 Paul Léautaud à Jacques Bernard, in Journal littéraire, tome III, p. 23, à la date du vendredi 22 mars 1940.

30 Georges Duhamel dans un article déjà cité, publié dans le no 925 de la revue du 1er janvier 1937.

31 Silve É., Paul Léautaud et le Mercure de France, Mercure de France, 1985, p. 312.

32 Juillet 1919 : 3 000 lecteurs du Mercure dont 1 000 abonnés, d’après Philippe G. Kerbellec et Alban Cerisier, in Mercure de France. Anthologie 1890-1940, p. 500. Nous ne disposons d’aucune autre donnée chiffrée plus « récente » mais pouvons supposer, au regard du nombre croissant des revues concurrentes et de la crise des années trente, que l’état du Mercure reste à peu près le même jusqu’en 1940.

33 Le rôle du Mercure de France dans la diffusion des littératures étrangères en France n’est pas négligeable. Marcel Coulon a caractérisé l’attitude des rédacteurs du Mercure de la manière suivante, s’adressant à Vallette en 1911 : « Vous ne vous contentez pas d’ouvrir aux écrivains étrangers et à leurs rhapsodes le corps de votre revue. Vous consacrez aux littératures étrangères un bon tiers de votre partie analytique. Lettres allemandes, anglaises, espagnoles, italiennes jusqu’aux tchèques et néerlandaises, et celles des Amériques ont leur rubrique attitrée. Vous en présentez un tableau suivi. Entreprise qui n’avait pas cette teinte avant vous et dont vos imitateurs démontrent que vous en êtes seul capables », cité par Liliana Samurovic-Pavlovic, in Les Lettres Hispano-américaines au Mercure de France (1897-1915), thèse pour le doctorat d’université, soutenue le 25 juin 1966 devant la Faculté des Lettres & Sciences-Humaines de l’Université de Paris, Centre de Recherches hispaniques- Institut d’études hispaniques, Paris, 1966.

34 Premier prix Goncourt du Mercure en 1910 pour De Goupil à Margot.

Acte I : Le poison

Chapitre un :

Jacques Bernard, nouveau directeur du Mercure de France. 1938-1940

Le 3 août 1933, Alfred Vallette écrit à André-Ferdinand Herold, auteur et traducteur au Mercure de France, mais aussi principal actionnaire de la société : « Pour Bernard, c’est évidemment lui qui me succéderait dans la plupart des affaires « d’en haut ». Il connaît les auteurs, il fabrique les livres, et maintenant il assume une partie de ce que faisait Dumur35. Je crois que c’est lui que le conseil d’administration choisirait pour, sous sa surveillance, conduire la barque […]36. » Jacques Bernard est employé au Mercure depuis 1907. Il a été chef de la fabrication pendant les années qui ont suivi la guerre et vient d’assumer les fonctions de rédacteur en chef et de secrétaire général. En 1933, il reçoit toute la considération et toute l’estime du fondateur de la maison d’édition, à tel point qu’on lui laisse augurer d’une prochaine place de directeur, à la mort de Vallette. Il a déjà fait ses preuves ; il n’a plus qu’à attendre.

Le 25 septembre 1935, à sept heures du matin, Alfred Vallette agonise et meurt d’un cancer en début d’après-midi. Jacques Bernard, à qui l’on avait laissé supposer qu’il allait lui succéder, se rend le jour même à son chevet, au 26, rue de Condé, et, accompagné de Léautaud, lui fait sa toilette et l’étend sur son lit37. Fidélité exemplaire ou zèle excessif, nous pouvons nous demander ce qu’il attend ce jour-là, à quoi il pense, si ce n’est à la transmission de pouvoir, au passage de témoin, visant du coin de l’œil le caducée et le casque ailé du Mercure, son nouveau sceptre, sa nouvelle couronne. « Le roi est mort, vive le roi ! » Bernard prépare son règne, mais en 1935, c’est Georges Duhamel, « le gros, le très gros pilier de la maison38 » qui prend la direction du Mercure.

Jacques Bernard perd alors toutes ses illusions. Il devient l’un des administrateurs du Mercure et remplit les fonctions de sous-directeur, mais son esprit est ailleurs, son regard dirigé sur le deuxième étage de la maison d’édition, à l’endroit où se tient la rédaction et où se trouve l’ancien bureau de Vallette. Il avait tant fait pour le Mercure et pour Vallette, allant même jusqu’à le sortir d’une syncope un après-midi de juin 1934(39). La désignation de Duhamel, nouveau directeur du Mercure de France, achève de le décourager, dans la mesure où il considère l’écrivain des Pasquier comme étant « un bonhomme pas sûr, tout en façade de phrases généreuses et de bon sentiment, au fond un simple Tartuffe ». Il ne cache rien de ses sentiments et dit clairement à Léautaud « Je déteste Duhamel. Je le déteste. Je déteste cet homme40. »

L’accident

Jacques Bernard n’est pas encore directeur du Mercure de France quand survient son accident de moto le vendredi 11 septembre 1936, mais cet événement, qui pourrait paraître anecdotique, aura de sérieuses conséquences, de l’avis même des employés de la maison d’édition, sur son comportement et ses décisions pendant la Seconde Guerre mondiale.

Nous ne savons pas ce qu’il avait en tête ce jour-là, s’il pensait encore à l’injuste nomination de Duhamel survenue un an auparavant, ou si, comme le laisse entendre Paul Léautaud, l’alcool fut en grande partie responsable de cet accident41. Toujours est-il que l’état de Bernard est jugé « grave » et qu’il est transporté à la clinique de Domfront, en Basse-Normandie. Bernard souffre d’une fracture de la base du crâne. Dans ses lettres qu’il envoie à Marie Dormoy42, Paul Léautaud rend régulièrement compte de ce qui se passe à la clinique. « Mardi, failli mourir ». Le lendemain, « on ne le considère plus comme perdu, mais on ne peut rien dire de sûr ». Au Mercure, les nouvelles de l’administrateur arrivent par bribes. Son fils, Jacques-André Bernard, rassure les employés de la rue de Condé : il est vivant, mais si la première ponction lombaire a été bonne, trois autres depuis ont laissé apparaître des filets de sang. De plus, Bernard, quand il parle, dit des mots sans suite, et reconnaît à peine les gens. Sa santé concerne tout le monde au Mercure, car Duhamel est en Amérique ; tout repose donc sur lui. On s’inquiète bien sûr : « Pas un mot sur le Mercure ». Bernard semble ne plus se soucier de ce qui se passe rue de Condé. « Il faut qu’il y ait un trouble mental, que certaines choses soient disparues pour lui », ajoute Léautaud. « Quel pétrin, un pétrin monstre, préjudiciable à tous ». L’accident paralyse non seulement Bernard mais aussi tout l’immeuble du VIe arrondissement. Cinq jours après sa chute de moto, le Mercure décide d’envoyer un chirurgien de Paris examiner Bernard. Ce dernier finit par sortir de la clinique sans jamais avoir été opéré de sa fracture du crâne. Pendant plusieurs semaines, tous ses réflexes sont supprimés. Duhamel, de retour, compare son état à celui « d’un enfant de six mois43 ».

Évidemment, la dégénérescence de Jacques Bernard, provoquée par cet accident, ne doit pas expliquer à elle seule son attitude et justifier tous ses actes pendant l’occupation. Elle lui a cependant servi de circonstance atténuante lors de son procès en 1945, et doit donc être considérée avec sérieux.

D’autant que tout le monde au Mercure s’accorde, dans les années qui suivent, pour évoquer un changement brutal de comportement et d’aspirations. Jacques Bernard n’est pas complètement remis de cet accident quand il succède à Georges Duhamel le 25 février 1938, et Paul Léautaud, qui reconnaît que Bernard le fait « éclater de rire » au cours de ses séances de lecture, doit de plus en plus subir « ses accès de mauvaises humeurs et ses grossièretés de langage44 ». Léautaud ne peut plus supporter sa vanité sur le plan littéraire et sa versatilité en ce qui concerne les relations humaines : il engage Léo Porteret comme assistant, n’arrête pas d’en faire des éloges, puis le traite d’« imbécile» et finira par le renvoyer ; s’engoue d’Yves Florenne (en qui il voit le prix Goncourt 1934) puis le dénigre aussitôt45. Jacques Bernard devient fou, devient sot et se retrouve rapidement déconsidéré par tous ses employés. En 1938, Paul Léautaud se demande « ce que sera la revue aux mains de ce garçon illettré, autoritaire, impératif et versatile à l’extrême » et constate, accablé : « Nous allons donc être maintenant, jusqu’à nouvel ordre, sous le régime de l’ignorance, de l’infatuation, du fanatisme et de l’autoritarisme de Bernard. Avec Duhamel, lettré, intelligent, compréhensif, on pouvait discuter, s’arranger, concilier. La vanité sans bornes de Bernard ne permettra guère cela46. »

Jacques Bernard donne alors l’impression de n’y plus rien comprendre à l’édition et de régresser rapidement. Quelque chose a changé. Auriant raconte qu’il sort des cafés en titubant et se répand auprès des consommateurs en discours aussi catégoriques qu’interminables. Il décide aussi d’acheter une moto plus puissante que celle qui lui a causé son accident et se justifie, le 16 mars 1938, auprès de Porteret, Falgairolle, Mlle Naudy et Léautaud : « Évidemment, je suis diminué physiquement. Si, si, je le sais. Mais par contre, mon accident m’a donné une valeur intellectuelle supérieure. Je m’en rends compte tous les jours. C’est très curieux, n’est-ce pas47 ? »

Jacques Bernard prend donc dès l’année 1938 conscience de sa « valeur intellectuelle supérieure ».

« Je suis un hitlérien »

En 1939, Jacques Bernard trouve un moyen de politiser sa supériorité intellectuelle et choisit de ne pas dissimuler ses positions en faveur de l’Allemagne nazie. La France vient juste de déclarer la guerre à l’Allemagne et le directeur du Mercure de France commence à prendre des mesures de circonstance, au moment où Paul Léautaud relate la scène suivante, survenue le 6 octobre 1939 : « Il a pas mal supprimé, à cause de la guerre, avec raison, pas mal [sic] de services gratuits. Il voulait aussi supprimer l’envoi du Mercure aux abonnés de Russie. Je lui explique : des abonnés qui ont payé pour recevoir la revue, la Russie pays ouvert, auquel on peut accéder par le nord ou par le sud. Il maintient. Je répète mon explication, j’insiste. Il maintient toujours, en me disant : « Je vais vous dire. Vous êtes un honnête homme… » Je n’ai pu retenir ma réponse, sur le ton de la plaisanterie, devant Porteret et Mlle Naudy : « C’est ce qui me différencie d’avec vous. » Il me répond : « Moi, je suis un hitlérien48. »

Son appartenance à l’idéologie hitlérienne transperce comme nous le verrons sa politique éditoriale mais modèle aussi sa personnalité, son comportement journalier. Il faut d’ailleurs préciser que sa femme, Ingrid Bernard (née Möller), danoise et germanophile, est également « responsable en très grande partie de la conduite de son mari49 ». Jacques Bernard a donc choisi son camp bien avant les débuts de la guerre et répand partout où il le peut ses propos anglophobes et antisémites. Charles-Henry Hirsch, collaborateur à la revue depuis 1892, est l’un des premiers à en subir les conséquences. Il est juif et compte parmi ses relations Léon Blum de retour au gouvernement. En 1938 il veut publier une nouvelle, Monsieur Batule et ses amis, qui reproduit de façon à peine déguisée la vie de Paul Léautaud et que ce dernier considère comme étant « agressive à son égard ». Bernard et Léautaud se liguent alors contre Hirsch. Bernard avoue à Léautaud que « Hirsch est un homme qu’il voudrait voir vider du Mercure et qu’il y a trois hommes dont il souhaite et attend la mort » ; Hirsch est sur la liste50, non pas parce qu’il est mauvais écrivain, comme pouvait le penser Vallette51, mais parce qu’il est juif. C. H. Hirsch ne meurt pas mais tombe gravement malade en décembre 1939, et ne remet plus les pieds au Mercure jusqu’en 1945.

Si l’antisémitisme de Bernard n’est pas à démontrer, nous préférons nuancer l’attitude de Léautaud à l’égard des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans Paul Léautaud et le Mercure de France, Édith Silve écrit : « La sorte de répulsion quasi physique que Léautaud éprouve pour tout ce qui est « peuple » et pour ceux qui le représentent, et la xénophobie qu’il manifeste envers les Juifs, se cristallisent dans la personne de Hirsch52 ». Effectivement, Léautaud, dans ses écrits, s’en prend plus à la race qu’à Hirsch et rapporte, dans ses conversations, « les défauts, les travers, l’influence souvent mauvaise qu’ils ont53. » À plusieurs reprises également, Paul Léautaud pourrait se faire passer pour un hitlérien partageant les valeurs antisémites de son directeur. N’a-t-il pas souhaité la victoire de l’Allemagne, et ne pourrions-nous pas nous servir de ce qu’il a écrit en 1935(54) pour abonder dans ce sens ? Nous sommes plus réservés et ne savons ni ne pouvons conclure autrement qu’en citant Paul Léautaud lui-même : Marie Dormoy « me dit que je deviens d’un chauvinisme et d’une susceptibilité sur ce point qui m’aurait bien fait rire en 1914, que je deviens aussi antisémite, ce qui est un comble. En quoi elle se trompe : nullement chauvin, puisque je reconnais les abominations et les erreurs du traité de Versailles, nullement antisémite, puisque j’ai été bouleversé par le pillage du magasin Lipschutz et que je n’accepterais pas un centime sur la vente des biens pris aux Juifs. » C’est un comble dans la mesure où Léautaud se déclare fortement « dreyfusard » en 1898, et où il ne peut supporter la fermeture de la librairie Lipschutz tenu par un juif55. Mais Marie Dormoy ne se trompe pas autant qu’il voudrait le croire, Léautaud reconnaissant que vingt ans auparavant, il était « déjà quelque peu xénophobe, pour tous les étrangers d’allure douteuse qu’on voyait déjà dans Paris, quelque peu antisémite (littérairement) et pas mal antidémocrate, en même temps qu’antisocial et antipatriote56. »

Inutile d’en dire davantage. Paul Léautaud ne se réclame pas du même antisémitisme que Jacques Bernard et ne peut être totalement intégré dans la même perspective collaborationniste que celui-ci. Aussi difficile et délicat soit-il de relativiser l’antisémitisme d’un écrivain français pendant la guerre, force est de constater qu’il se dilue ici dans une haine globale et généralisée de l’autre, de l’« étranger » au sens misanthropique du terme. Paul Léautaud partage finalement la même haine du juif, de l’Allemand, du catholique et du Français, de Blum et de Dostoïevski, et se reconnaît parfaitement dans le portait d’Alceste57. Il ne le répétera jamais assez : « Vraiment, il n’y a que les bêtes qui touchent mon cœur58 ».

Jacques Bernard n’entretient quant à lui pas la même confusion, clame partout qu’il est férocement antisémite après la visite d’un journaliste des Dernières Nouvelles qui vient de paraître un article sur l’abolition du décret Crémieux59. Il ne cache rien de son admiration pour Hitler ni pour les articles d’Alphonse de Chateaubriant parus dans La Gerbe, « remarquables, célébrant le grand homme comme il convient60 ». Une manière d’être et de penser à laquelle ne souscrit pas Paul Léautaud : « Au no 38 de la rue Jacob. Une boutique de crémerie. Les volets mis. Avec cet écriteau : « Fermé pour répondre M… à Hitler. Vive la France ! »

Je me proposais de raconter cela à Bernard61. »

Jacques Bernard assume parfaitement ses idéaux politiques mais nous aimerions mieux connaître ses exigences en matière littéraire.

Première ligne éditoriale

Georges Duhamel démissionne de son poste de directeur du Mercure de France le 25 février 1938 pour plusieurs raisons : il est élu à l’Académie française en novembre 1935, président de l’Alliance nationale du Livre et de l’Alliance française en 1937, se consacre à la rédaction de nombreux articles dans la presse et doit poursuivre son œuvre. Il dit aussi à Léautaud « qu’il se sent qu’il s’est fait partout des ennemis chez les gens auxquels il a dû refuser des manuscrits, des jaloux aussi certainement à le voir, lui, publier tous les livres qu’il veut dans la maison62 ». La seule chose bonne qui résulte de ce départ est, pour l’auteur du Petit Ami, « le retrait des éléments académiques et sorbonnards qui commençaient à s’introduire dans la maison63». Georges Duhamel et Paul Léautaud ne partagent pas la même conception de la littérature, l’un privilégiant le travail et la réécriture, l’autre la spontanéité et le premier jet. L’ancien directeur du Mercure siège encore au conseil d’administration et, au cours d’une séance du 4 octobre 1939, décide de limiter Bernard dans ses pouvoirs, pensant que le Mercure pourrait finir par le redouter. Jacques Bernard ne pourra donc plus signer un chèque ni engager aucune dépense, décider l’édition d’un ouvrage ou d’une réimpression, accepter les articles pour la revue sans avoir consulté préalablement Duhamel et Herold64.

En matière de littérature et de politique éditoriale, Jacques Bernard ne laisse pourtant, au premier abord, rien deviner de quelconques remaniements et trahisons. Il est avant tout soucieux de continuer l’œuvre de Vallette et de respecter la tradition littéraire de la maison. C’est ce qu’il explique à une journaliste de Toute l’édition65 venue l’interroger dans le cadre d’une série d’articles consacrée aux « grandes maisons d’édition parisiennes » : « Nous continuerons la maison d’Alfred Vallette ; c’est notre seule raison d’être […] Comme les gens heureux, le Mercure n’a pas d’histoire, le Mercure est une vieille maison qui n’a nullement l’intention de se moderniser, une vieille maison qui en fait sans doute peu et qui n’a pas l’ambition d’en faire plus ; le Mercure est bâti sur un ancien modèle et se complait dans cet état. […]. Nous, retardataires, nous en sommes restés à l’édition pure et simple, ce qui signifie, naturellement, que nous ne faisons pas de bonnes affaires. Cependant nous nous en contentons, car ce qui nous tient au cœur c’est de maintenir la vieille tradition de sagesse que nous a léguée Vallette […]. Et pour finir, M. Bernard me dit l’indépendance absolue du Mercure, sa complète liberté d’opinion : « Nous nous sommes maintenus en dehors de toutes les choses officielles, ce qui nous permet de nous conduire comme bon nous semble. » Ce langage, qui contredit parfaitement la prochaine subordination du Mercure à la France de Vichy et aux recommandations nazies, n’est pas réservé à la seule presse. Quand il propose à Léautaud de récupérer66 sa chronique dramatique qui contribuait au succès de la revue, Bernard s’y prend de la même manière, habilement détournée : « Si vous repreniez la rubrique ? Ce serait très bien. Ce serait très Mercure. Vous savez que je dis toujours que je retourne à M. Vallette. On verrait pour le coup que j’y retourne67 ».

Jacques Bernard se montre donc très attaché au fonds du Mercure qui a fait la réputation et contribué au prestige de la maison. Un fonds essentiellement constitué des ouvrages de Duhamel68 (en 1939 sort le huitième volume de la Chronique des Pasquier : Le Combat contre les ombres), de l’indémodable Livre de la Jungle de Kipling, des écrits de Mark Twain et des poèmes de Francis Jammes. Jacques Bernard voudrait incarner ce fonds prestigieux et ne s’égare pas en publicités tapageuses comme son confrère Grasset. Fidèle à l’ascèse traditionnelle69 de Vallette, il choisit de faire connaître le Mercure en partant de ce fonds : une des rares publicités des éditions du Mercure que nous avons trouvée (mise en annexe) joue sur ce « sage » héritage, une page sur laquelle figure une liste exhaustive d’auteurs qui ont fait la renommée de la maison et qui ne manque pas de présenter un rapide historique inspiré des « années Vallette » ainsi que l’état actuel du fonds justement : « En 1940, son catalogue groupe mille quarante-neuf titres (1049) et 360 auteurs ». Ce catalogue permet au Mercure de France de publier trente à trente-cinq titres par an en 1938, ce qui est peu, mais comme le dit Bernard, le Mercure est « une vieille maison qui accepte de rester à l’écart70 ».

Nous ne pouvons bien évidemment pas croire Jacques Bernard, si bien intentionné soit-il. Depuis son accident, ce qui le caractérise le plus, ce sont ses changements d’humeur. Dès le mois de décembre 1938 il se confie à Léautaud : « Un autre propos de Bernard, qu’il m’a tenu ce matin. Il a depuis quelque temps diminué beaucoup les droits d’auteur, surtout pour les nouveaux venus. Il voudrait bien faire de même pour les auteurs de la maison. Alors, ce matin : “M. Vallette avait trop d’admiration pour les gens de lettres. Il leur donnait beaucoup trop d’argent.” J’ai essayé de lui rappeler que Vallette avait ce principe : publier autant que possible de bons ouvrages (la maison avait acquis solidement cette réputation), ne pas faire de publicité et payer honnêtement les auteurs, la maison ayant encore son bénéfice. Peine perdue. Vallette, dont il réprouve ainsi la manière de faire, n’en a pas moins mené sa maison à la prospérité71. » Bien sûr, nous devons nous méfier des paroles, parfois excessives, rapportées dans le Journal littéraire de Léautaud, d’autant qu’il est lui-même impliqué dans les affaires du Mercure. La citation se poursuit d’ailleurs : « Quand je pense que je peux être exposé à ce que ce sot, ce vaniteux, ce goujat, cet impulsif détraqué, me donne un jour, dans un mouvement d’humeur, mon congé de mon emploi. Moi, écrivain au Mercure depuis 1895, dont les écrits ont servi la réputation du Mercure en faisant la mienne, qui suis actionnaire de la maison, et qui occupe mon emploi depuis le 1er janvier 1908. C’est à la fois bouffon et pitoyable ». Nous devons donc prendre avec précaution tout ce que Léautaud tient pour « dit au Mercure », mais nous devons également admettre qu’il reste assez bon juge de la situation et de son directeur, à tel point qu’il parvient à prophétiser son propre renvoi trois ans avant que cela ne se produise.

Léautaud nous renseigne et nous montre que Bernard fait souvent volte-face, même lorsqu’il fait référence au fondateur du Mercure. À la fin du mois de juillet 1939, la France s’apprête à entrer en guerre et Paul Léautaud est convoqué aux Affaires étrangères pour un article sur le Pape Pie XII publié dans la revue s’avérant être « complètement faux ». Il décide d’aller prévenir Bernard qui lui répond dans un premier temps : « Je m’en fous ». Il insiste, l’erreur pouvant se reproduire prochainement. « Il m’a dit : “Qu’est-ce que faisait M. Vallette dans ce cas ?” Je lui ai répondu : « M. Vallette ? et même M. Dumur ? Quand ils n’étaient pas suffisamment instruits sur un sujet ? Ils donnaient à lire à quelqu’un de compétent. » Et Bernard de répondre à nouveau : « Je m’en fiche72 ». La sagesse de Vallette est vite oubliée et contraste dorénavant avec ce que nous pourrions prendre pour du mépris et de l’incompétence.

Léautaud insiste d’ailleurs lourdement sur l’incompétence de Bernard. Nous avons vu que son jugement littéraire différait déjà de celui de Vallette. Face à Bernard, il se retrouve désarmé comme face à du vide : « Bernard croit que ce qui lui plais est admirable et l’auteur un grand écrivain. Tout son jugement littéraire tient là. Alors que le jugement littéraire, c’est voir les qualités, l’intérêt d’un écrit, même à cent lieues de votre goût et de vos opinions. Ainsi était Dumur. Il acceptait des choses dont il réprouvait tout, mais dont il savait voir l’intérêt et qui cela intéresserait73. » Bernard se fait quant à lui sa propre idée de ce qui doit être édité, mais force est de constater que ses priorités ne sont pas les mêmes que celles de Vallette « le Sage ». Il voudrait parler de littérature, comme en témoigne son appréciation sur le prix Goncourt74 en 1940, mais n’y parvient décidément pas. L’argent reste au cœur de ses décisions éditoriales ; les lettres passent en second. C’est le sentiment qu’il nous donne en offrant à Marcello-Fabri75, inconnu au Mercure, un prêt de 100 000 francs. Déjà, Fabri, quand il s’est présenté pour la première fois rue de Condé en février 1938, avait proposé à Bernard de lui éditer un roman en s’engageant à en acheter 1 500 exemplaires, avec la remise de libraire. Bernard, intéressé, se dit alors que cette affaire pourrait faire gagner 7 500 francs à la maison. « Vous perdrez moralement bien plus que 7 500 francs », conclut Léautaud76, qui sait que si Bernard décide d’éditer Fabri, d’autres s’adresseront au Mercure pour des propositions du même genre. De quel genre s’agit-il ? Nous ne connaissons pas suffisamment Marcello-Fabri pour le savoir et nous nous contentons de suivre le jugement qu’en fait Paul Léautaud. Nous ne devons cependant pas nous y fier exclusivement (Léautaud n’a-t-il pas déjà parlé de « cet abominable Dostoïevski77 » ?) mais pouvons du moins lire dans cette scène l’unique plaisir que prend Bernard à compter l’argent qu’un auteur peut lui rapporter. Jacques Bernard se désintéresse de la littérature en ne considérant que ses vertus pécuniaires. Que dire pourtant de son jugement sur le Goncourt assombri par l’« affaire » que cela représente désormais ? Nous pourrions y voir l’affirmation de ses exigences en matière de littérature. Mais nous pouvons aussi sentir la frustration d’un directeur de maison d’édition qui n’a pas obtenu le prix depuis 1918, l’année où il fut attribué à… Georges Duhamel78. Ses prochains choix de publication, détaillés dans le chapitre suivant, nous en dirons sans doute davantage, mais nous pouvons d’ores et déjà tracer les premières grandes lignes éditoriales de Jacques Bernard : le nouveau directeur du Mercure de France se sert encore sur le fonds de la maison d’édition, tout en rompant, bien qu’il pense et dise le contraire, avec les choix et les priorités de son ancien modèle, Alfred Vallette, pour qui la grande édition signifiait la plupart du temps le petit profit, et qui tenait particulièrement à faire s’exprimer toutes les idées du moment. À partir de 1938, l’argent l’emporte sur les lettres.

Quelque chose va mal au Mercure et Léautaud s’en aperçoit dès le mois de mai 1938 : « Édité chez Albin Michel, cela ne me séduit nullement […]. Je préférerais le Mercure. Mais Bernard a de telles prétentions de connaisseur, de conseiller, de protecteur, de censeur (alors que Vallette me prenait un livre les yeux fermés), que cela m’enlève toute envie de lui proposer ce petit livre79. » L’histoire concerne la réédition du Petit Ami ; quand un auteur ne fait plus confiance en son éditeur, que se passe-t-il ?

« J’ai dit à Bernard de faire attention à la réputation du Mercure et de ne pas la compromettre, si ce n’est même la détruire, en se mettant à publier des livres dans ces conditions, ce qui ne tardera pas être connu80. » En 1938, Paul Léautaud sait qu’il pourrait se passer quelque chose de préjudiciable voire de grave au Mercure. Le Mercure de France serait-il en train de s’empoisonner ?

Chapitre deux : Les débuts de la collaboration

L’été 1940 est bien sûr marqué par l’entrée de Hitler et des troupes allemandes dans Paris, le renvoi, le 17 juin, du gouvernement de Paul Reynaud et la mise en place du gouvernement militaire dirigé par Pétain. Une ligne de démarcation sépare désormais les Français « libres » des Français « occupés ». Le 18 juin, de Gaulle lance, de Londres, un appel aux résistants, mais à Paris, les Allemands ont déjà mis la croix gammée au sommet de la Tour Eiffel et à l’Hôtel de Ville ; c’est la France qu’on empoisonne.

La vie culturelle, nouvel enjeu pour les Allemands comme pour le régime de Vichy, ne s’éteint pas pour autant mais ce qu’elle propose est dorénavant à forte teneur idéologique. L’édition en général et le Mercure de France en particulier n’échappent pas à cet asservissement. Passées les contraintes de la mobilisation et des débuts de la guerre, les maisons d’édition parisiennes doivent se plier à de nouvelles règles imposées par l’occupant allemand.

L’édition sous contraintes

« Drôle de guerre » et drôle de période pour le Mercure de France. Paris a le visage d’une ville inanimée aux boutiques fermées et dans laquelle circulent peu de voitures. Les maisons ont les volets clos, une grande partie de ses habitants est dans l’exode ou mobilisée81. Sur la ligne Maginot, les combattants attendent et réclament de la lecture. Le besoin de lire pour s’occuper, se distraire, mais aussi pour mieux comprendre ce qui se passe dans le monde est du reste assez vif partout en France :

« On lit beaucoup. On lit à la ville, à la campagne, aux armées. Dans les heures graves, aujourd’hui comme hier, on a besoin de ce muet départ de la pensée, de ce recueillement et de cette évasion que donne le roman, l’étude, l’analyse, les mémoires ou les souvenirs d’autrefois ; bref, une page d’un texte qu’on aime, c’est un instant d’oubli, et comment ne songerait-on pas à fuir un monde où la barbarie, la rage de détruire et le mépris de tout ce qui nous est cher, élevés au rang de doctrine, nous imposent les plus durs sacrifices82 ? »

Les Français lisent mais le Mercure est loin d’enregistrer pareille demande de lecture dans les premiers jours qui suivent la déclaration de guerre et est obligé de fermer ses portes le 8 septembre 1939. Jacques Bernard annonce une première fermeture jusqu’au 18 septembre, puis s’apprête, devant l’effondrement financier de la maison d’édition, à fermer définitivement dès la fin du mois de septembre. Le Mercure de France ne compte en effet plus que cent mille francs en caisse quand il en restait près d’un million à la mort de Vallette. C’est tout le personnel qui se trouve alors menacé de renvoi, la maison ne parvenant pas à maintenir le montant des appointements de ses employés. Paul Léautaud le premier s’insurge contre ce nouvel état de fait, conséquence semble-t-il de la mauvaise gestion mais aussi d’un nouveau caprice de son directeur : « Et le personnel ? Vous allez mettre quatorze personnes sur le pavé. Que voulez-vous qu’elles deviennent ? » — « Ils crèveront », lui répond froidement Bernard83.

Le lendemain, mardi 19 septembre 1939, Léautaud veut prévenir Duhamel et s’entendre avec lui d’un moyen d’action mais aussi de réaction, comptant sur son influence auprès de Bernard en tant qu’auteur le plus lu du Mercure et en tant qu’homme de lettres reconnu par ses pairs, aussi bien à l’Académie qu’au Figaro. L’hypothèse avancée par Léautaud — qui voudrait mieux comprendre la décision de son directeur — est celle d’un affaiblissement volontaire de la maison pour qu’elle soit rachetée par la librairie de Bernard, Les Libertés françaises, qui se trouve justement deux immeubles à côté du Mercure. « Il ne la rachètera jamais », déclare alors Duhamel, « le visage résolu84 ». Mais trois jours plus tard, sans attendre l’intervention de Duhamel, Bernard ne veut déjà plus fermer et considère autrement ses perspectives d’avenir. « Il trouve que le Mercure peut très bien marcher85 ». Ce dernier constat se fonde sur la bonne vente des livres du Mercure ainsi que sur le nombre, toujours croissant, des abonnés à la revue. Cependant, avant que ne commence la collaboration et au cours des six premiers mois de guerre, la maison rencontre bien des difficultés : la plupart des rédacteurs du Mercure rejoint l’exode et un certain nombre de ses employés est mobilisé, le fils de Bernard notamment. Les éditions sont paralysées par la mise en place d’une censure instaurée en vertu de la morale du pays, de la moralité publique et de la Défense nationale86, cette décision ayant été prise par le Commissariat général à l’Information et rendue publique le 15 septembre 1939. Au mois d’octobre 1939, Jacques Bernard est interrogé par un journaliste de Toute l’édition87 et doit se rendre à l’évidence : « Les frais d’une maison d’édition, et particulièrement d’une maison d’édition qui a une revue, sont si élevés que les événements actuels donnent à réfléchir. Je me demande si ce n’est pas M. Vallette qui était dans le vrai, quand, en 1914, il ferma sa maison durant six mois : les dépenses sont constantes, répétées, rapides, les rentrées seront incertaines et lentes ; que va devenir l’édition ? ». Le 15 mai 1940, le Mercure doit également tenir face à un décret portant sur la restriction de la fabrication et de la consommation des papiers et cartons, limitant forcément la liberté d’impression pour les maisons d’édition. À cela s’ajoutent des délais toujours plus longs pour publier les volumes de la revue (dont l’impression est confiée depuis 1931 à l’imprimerie Firmin-Didot, caractérisée par sa lenteur88) ou les ouvrages du Mercure. D’autant que les liaisons téléphoniques avec l’imprimerie Firmin-Didot (à Mesnil-sur-l’Estrée, dans l’Eure) sont interrompues début juin 1940, après les bombardements sur la ville de Dreux89. Les retards s’accumulent.

Au 26, rue de Condé, ces nouvelles contraintes coïncident avec une production littéraire médiocre si l’on en croit le jugement qu’en fait Paul Léautaud dans son Journal : « […] tout ce qu’on présente au Mercure, (je le vois dans les manuscrits que j’ai à rendre à leurs auteurs) est au-dessous de tout. Tout le monde aujourd’hui écrit, sans avoir la moindre personnalité, le moindre don naturel, en se figurant qu’il n’y a qu’à écrire (au sens simplement matériel) et sans savoir un mot de ce que c’est qu’écrire90 ».

L’édition sous contraintes dans les mois qui précèdent la défaite, la littérature en suspens… Jacques Bernard peine à faire se redresser le Mercure de France. Au mois de juin 1940, tandis que les Allemands réquisitionnent les Messageries puis la librairie Hachette, procèdent aux premières aryanisations et apposent des scellés chez certains éditeurs, il doit décider du prochain sort du Mercure. Nous avons vu Paul Léautaud hésiter91, mais Jacques Bernard, s’il décide de fermer le 11 juin pour réfléchir au comportement qu’il va devoir adopter avec le nouvel occupant, rouvre les éditions du Mercure le 1er août 1940(92), et devient par la même occasion favorable à la collaboration allemande, convaincu du parti qu’il a à prendre.

Intelligences avec l’ennemi

C’est désormais l’ennemi qui dicte au Mercure la marche à suivre et qui prend de manière générale le contrôle de l’édition. Le 28 septembre 1940, le syndicat des Éditeurs signe une Convention de censure avec les autorités d’occupation qui stipule que chaque éditeur est entièrement responsable de sa propre production, à condition toutefois qu’elle ne nuise ni au prestige ni aux intérêts allemands, et qu’elle rejette les « ouvrages indésirables » d’auteurs juifs, anglais ou de réfugiés politiques, ainsi que ceux des écrivains déjà interdits en Allemagne. Les éditeurs doivent en échange accepter la diffusion de la première liste Otto93. Jacques Bernard doit donc faire attention à ce qu’il publie et se soucie dès lors exclusivement des bonnes relations qu’il doit entretenir avec les Allemands, sachant pertinemment que le Mercure de France a longtemps été hostile à l’Allemagne. Or, comme le rappelle Léautaud, « ils [les Allemands] sont […] au courant, avec pièces en mains, de tout ce qui a été écrit en France pour eux ou contre eux depuis vingt ans, et dans tous les genres : théâtre, livres, revues, journaux, dont ils ont constitué une bibliothèque, des archives, des fiches94. » Les écrits95 d’Apollinaire pendant la Première Guerre mondiale pourraient à eux seuls compromettre sérieusement l’image du Mercure ; Bernard le sait et doit se rattraper en affirmant toujours plus clairement son appartenance à l’idéologie hitlérienne et en échangeant ses vues sur sa valeur intellectuelle supérieure avec les administrateurs et les militaires allemands chargés du contrôle de l’édition. Servile, dans l’attente d’un bon traitement de sa maison d’édition par l’occupant, il va jusqu’à déposer à la porte du Mercure un petit écriteau avisant que « le directeur de la maison est visible tous les matins de neuf heures à midi, sauf le samedi96 ». Jacques Bernard s’attend à la visite d’un officier allemand dans les premiers mois de l’occupation et ne veut surtout pas laisser une mauvaise impression : « Il se dit si sûr de conquérir ledit fonctionnaire qu’il s’en ira avec lui presque comme des camarades97. » Il se met lui aussi dans un esprit de conquête pour gagner une amitié allemande, pour garantir sa volonté de collaborer, pour faire fusionner son intelligence avec celle de l’ennemi, devenu ami.

Jacques Bernard doit donc séduire pour mieux convaincre et choisit de s’adresser dans un premier temps à Gerhard Heller98, lieutenant censeur de la littérature française durant l’occupation et, peut-être, « le plus sympathique99 » des Nazis. Fasciné par la culture française (il se choisit Paulhan comme maître spirituel), il est aussi très fier de ne jamais avoir prêté serment à Hitler. Nul doute que Bernard ignorait certain des agissements de cet Allemand à Paris, et s’il l’invite régulièrement dans sa maison de Bouray (Seine et Oise), c’est parce qu’il est chargé de contrôler la conformité de la littérature française à l’idéologie des nouveaux maîtres et d’interdire ou d’autoriser la publication des livres. Autrement dit, c’est essentiellement lui qui applique la politique culturelle de l’occupant et c’est en sa qualité de censeur que Bernard l’invite chez lui deux fois par semaine, avec deux de ses officiers. Bernard agit par intérêt, veut se placer et se protéger. Il dit à Bachelin100, auteur au Mercure, qu’il va faire jouer ses relations pour lui faire gagner de l’argent101. Il devient rapidement suffisant et arrogant, « se réjouit à l’avance des extrêmes privations alimentaires » que les employés du Mercure vont bientôt avoir à subir, « lui, avec ses amitiés allemandes, se tenant pour assuré de ne manquer de rien102 ». Gerhard Heller rend compte dans son livre103 des après-midi passés avec Bernard et sa femme dans sa résidence secondaire, près de Brétigny : « […] j’y retournai assez souvent, toujours le samedi, pendant l’année 1941, avec nos deux secrétaires, ma future femme et son amie autrichienne. La table était fort bien servie et l’hôtesse fort aimable. Bernard nous choquait par sa germanophilie excessive et la véritable haine qu’il portait à tous ceux chez qui il découvrait un esprit de résistance. […] Je reste cependant reconnaissant à Jacques Bernard et à sa femme d’avoir été les premiers Français à nous ouvrir leur maison et à nous recevoir à leur table, où nous avons pu, malgré tout, parler de littérature et même de politique, assez librement, allant jusqu’à lui reprocher ses excès de germanophilie. » Bernard compte effectivement sur sa femme Ingrid, danoise, pour parler allemand avec ses invités, et Paul Léautaud, qui reconnaît le charme du lieutenant Heller, ne peut s’empêcher d’ironiser dans les pages de son Journal : « […] il se pourrait bien que N., à recevoir chez lui deux ou trois fois par semaine ses trois officiers, soit cocu. Si l’un d’eux est si bel homme, cela se pourrait encore mieux. Depuis son accident, N. est complètement fini comme mari. Mme N. est encore une jeune femme104. » L’intelligence avec l’ennemi révèlerait l’impuissance du mari ; cette idée plaît beaucoup à Léautaud qui n’en peut plus de sa mégalomanie politique autant que littéraire, et qui doit faire face, sans rien dire, à l’étroitesse d’esprit de son directeur, à son intolérance, souvent honteuse, parfois absurde quand il voudrait avoir le monopole : « C’est indigne. Il y a des gens qui font des courbettes aux Allemands, qui s’aplatissent devant eux. Je viens d’apprendre que S. déjeune demain avec le lieutenant Heller105 ». Jacques Bernard, aveuglé par son avilissement, ne se préoccupe plus que de la bonne image que doit avoir le Mercure de France auprès des Allemands. Tous les moyens sont bons pour que le rapport106 d’activité de l’édition signé par le lieutenant Heller au mois de juillet 1941 (mis en annexe) soit irréprochable ; tous, même la délation, comme nous l’explique Paul Léautaud : « […] il rencontre rarement des opinions d’accord avec les siennes, si doucement que son interlocuteur le lui fasse sentir. Celui-ci parti, aussitôt, sur sa carte de visite, qu’il envoie à la propagande allemande, son nom et les propos qu’il a tenus107 ». Jacques Bernard, en collaborant toujours plus près avec l’Allemagne, et en établissant des liens toujours plus serrés avec les grandes figures de l’administration ou de l’armée allemande, finit par mettre le Mercure de France au service de la propagande nazie.

Une littérature de plus en plus dirigée

La littérature change de sens au Mercure de France dès 1939 et nous pouvons parler d’une littérature dirigée dans la mesure où le catalogue de la maison d’édition affiche un net parti pris en faveur d’une idéologie. Ce changement de direction n’est perceptible que si nous l’analysons sous l’angle de la rupture dans la continuité ; le contraste devient alors saisissant. Sur quarante-cinq titres édités en 1939, Jacques Bernard choisit de publier d’anciens auteurs comme Barbey d’Aurevilly, Wilde, Andersen ou Nerval, ainsi que d’autres valeurs sûres de la maison plus contemporaines (Duhamel, Léautaud, Pergaud), des poètes également (Samain, Le Cardonnel, Kahn, Jammes), ce qui n’est pas étonnant si l’on rappelle qu’à la fin de l’année 1939, les éditions d’ouvrages nouveaux sont provisoirement suspendues108. Toutes ces publications restent fidèles à ce qui se faisait déjà au Mercure avant l’arrivée de son nouveau directeur en 1938. Mais celui-ci insère dans son catalogue de la maison d’édition de nouveaux essais politiques plus proches semble-t-il de ses convictions. Le Mercure accueille donc dès l’année 1939 Le déclin des grandes démocraties et le retour à l’autorité de Jean Jacoby, pro-allemand, hitlérien ; c’est lui qui, d’après Paul Léautaud109, aurait « converti » Bernard avant la guerre. Léon de Poncins se consacre quant à lui au Péril rouge : le plan communiste d’insurrection armée, qui s’inscrit dans le cadre de ses précédents travaux sur les mouvements révolutionnaires modernes mais dont nous pouvons deviner l’orientation politique. Le Docteur René Martial, dans Vie et constance des races, propose ses leçons d’anthropo-biologie professées à la Faculté de Médecine de Paris, et nous pouvons aussi remarquer la présence, dans ce catalogue, d’auteurs comme Vanderpyl, Edmond Pilon, M. Brian-Chaninov, tous germanophiles et figurant sur la liste des « écrivains coupables à divers degrés sur le plan national » dressée par le Comité national des Écrivains au mois d’octobre 1944(110). À leurs côtés, notons la dernière publication de Charles-Henry Hirsch, Margot la marine, avant qu’il ne tombe malade et soit définitivement chassé du Mercure.

Dans la région parisienne, les alertes ne cessent de retentir pour prévenir d’éventuels bombardements, mais au 26, rue de Condé, tout se passe comme si les murs de la maison d’édition absorbaient le bruit des sirènes et ne rendaient pas compte de la situation alarmante de la France. Le Mercure de France collabore sans remords, et, en 1940, maintient sa nouvelle ligne éditoriale en faveur de l’occupant nazi, malgré la longue fermeture de la maison pendant près de trois mois et malgré la nouvelle constitution qui rétablit la censure le 8 juillet 1940. Le Mercure se sort sans dommages de ces nouvelles contraintes, ses publications allant dans le sens que choisit la France et le maréchal Pétain pendant la guerre. Si l’on se réfère au catalogue de la maison d’édition, l’année 1940 est la moins riche en titres édités (nous en avons dénombré six au total, tout en étant conscient du caractère imparfait de notre recensement) mais une des plus intéressante : Francis Jammes et Remy de Gourmont sont désormais les seuls à défendre l’héritage de Vallette ; Georges Duhamel publie deux livres, Positions françaises et Lieu d’Asile, mais nous verrons que les Allemands vont en faire l’un de leurs principaux ennemis. Il figure d’ailleurs dans la première liste Otto111 aux côtés de Joseph Kessel, Aragon, André Malraux, Paul Claudel ou encore Thomas Mann. Jacques Bernard continue, autant qu’il le peut, la publication de ses livres ; c’est l’auteur qui rapporte le plus d’argent au Mercure112.

Les quatre livres de Georges Duhamel figurant sur la liste Otto de 1940 (bas de la page onze et haut de la page douze)

Le Mercure de France se place dans le cadre de l’importation des modèles culturels allemands et de la Révolution nationale113, privilégie l’idée d’une réforme intellectuelle et d’un retour aux anciennes traditions. C’est ce que nous suggèrent les titres des livres de Jean Jacoby, Scènes de la vie de Jeanne d’Arc, et de Christian de Carbon, Les aventures d’un jeune Français à la découverte de l’Allemagne hitlérienne. Des titres qui œuvrent pour la propagande vichyste et nazie, édités dans le but d’exercer une action sur l’opinion pour l’amener à se faire une certaine idée du nouveau régime de la France. Nous aurons l’occasion de revenir sur la démarche propagandiste du Mercure de France en nous demandant si elle n’agit pas à contre-courant de la littérature, mais nous pouvons déjà mesurer la nouvelle dose de poison que s’injecte le Mercure en collaborant dès les débuts de l’occupation. Une injection dont Jacques Bernard ne peut certainement pas ressortir indemne.

Chapitre trois : Premiers signes de démence

Quand le Mercure de France rouvre le 1er août 1940, Jacques Bernard n’est plus limité dans ses pouvoirs. La veille, Georges Duhamel, voulant se vouer tout entier à ses travaux, lui a annoncé, par lettre114, sa démission de son poste d’administrateur qu’il avait conservé après son départ en 1938. Nul doute que l’auteur des Pasquier ne veuille plus faire partie d’une maison d’édition qui décide de collaborer avec l’ennemi. Bernard règne donc en « maître115 » sur le Mercure avec l’appui des autorités allemandes, gouverne en souverain sur une maison où il est éditeur de la librairie et directeur de la revue. Mais il se donne aussi des allures de chef des armées et vise dans un premier temps une diminution des effectifs lui permettant d’asseoir son autorité sur les membres du personnel qu’il dirige. C’est la structure générale de la maison d’édition qu’il veut réorganiser en tentant de prendre le contrôle financier rue de Condé, mais ce sont surtout les fonctions vitales du Mercure qui sont touchées.

Le sort réservé aux employés

Jacques Bernard n’a jamais entretenu de relations saines avec ses employés, tous se plaignant de ses sautes d’humeur et du mauvais traitement qu’il leur a longtemps infligé. En janvier 1940, Georges Duhamel rend justement visite à Bernard pour le prier d’être un peu plus civil avec le personnel du Mercure, lui disant qu’il est arrivé à s’en faire détester116. Nous avons déjà entendu Jacques Bernard se réjouir de l’extrême précarité qui toucherait ses employés si jamais la maison d’édition venait à fermer. S’il décide finalement de maintenir la maison en activité pendant la guerre, sans qu’il ne soit question pour le moment de licenciements, il reste préoccupé par les économies qu’il doit faire et choisit dans un premier temps de réduire la rémunération du personnel de moitié117. Une mesure à laquelle refuse de se rendre le personnel féminin de la maison qui réclame l’aide de son ancien directeur et menace d’une prochaine grève si la situation ne s’arrange pas. Grâce à l’intervention de Duhamel, la réduction des appointements sera seulement118 d’un quart quand les employés reprendront le travail au mois d’août 1940. Mais cette baisse des salaires est de mauvais augure quand on songe aux prochaines pénuries et à la hausse des prix qui touchent la zone occupée à partir de 1941, et choque si l’on pense que Bernard n’a jamais respecté les augmentations de salaire fixées selon décret du gouvernement119.