Page mise en ligne le quinze novembre 2024. Temps de lecture : 17 minutes.

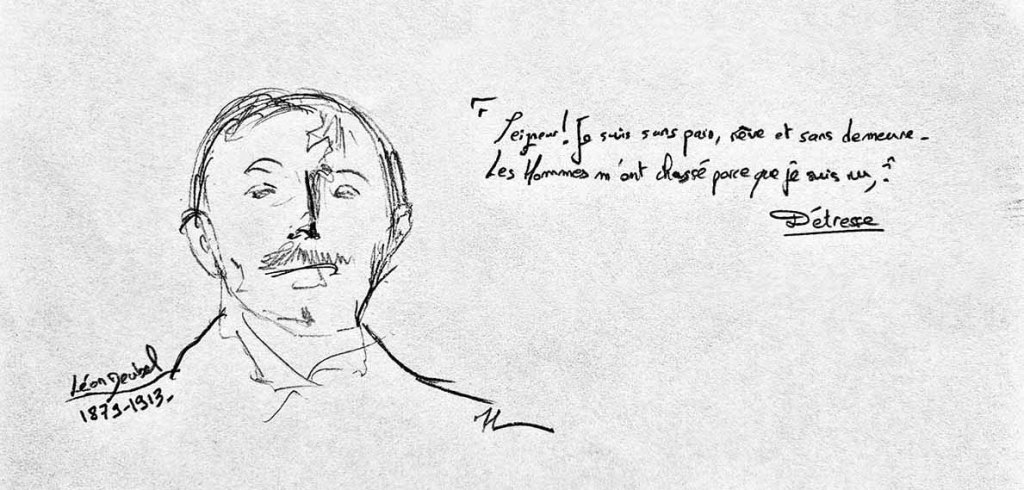

Dessin original de Maxime Hoffman, gracieusement offert pour cette page

Léon Deubel est un poète émouvant et cela fait un moment que son nom et l’idée que l’on se fait de lui se promenaient dans quelques échanges de messages alentours. Il est apparu comme le complément idéal à ce quinze novembre.

La notice de Léon Deubel est parue dans la troisième édition des Poètes d’aujourd’hui, à l’instigation du Comité Léon Deubel, qui a écrit à Paul Léautaud une lettre reçue le douze mars 1928. Adolphe van Bever, co-auteur de l’ouvrage, était mort depuis plus d’un an. Alfred Vallette a dit « pourquoi pas ? » mais il fallait que ça ne dérange en rien la mise en page. Léon Deubel, agréable poète, n’a jamais dérangé personne. La première fois que son nom apparaît dans le Journal de Paul Léautaud est le douze juin 1913 pour annoncer sa mort :

Pergaud1 arrive ce soir à cinq heures dans mon bureau, au Mercure : « Je viens vous apprendre une chose épouvantable. Je viens d’aller reconnaître Deubel à la Morgue. » Il me montre le journal d’aujourd’hui, à la rubrique des « Faits divers » en trois lignes. Il paraît que c’est bien Deubel. Pergaud assure l’avoir bien reconnu2.

Le journal en question est peut-être le quotidien Le Journal de ce douze juin qui annonce dans la rubrique des « Nouvelles diverses », page sept, non en trois lignes mais en sept :

Il était difficile de faire moins de sept lignes. Sauf le prénom, tout correspond. Léon Deubel, né en mars 1879 est mort à l’âge de 34 ans.

Ce n’était pas un gars brillant. C’était même carrément, selon les normes sociales, un tocard, comme on dit de nos jours ; et peut-être même que l’on ne le dit plus.

Léon Deubel est né en 1879 à Belfort de parents aubergistes. On appelle ça de la chance, Belfort étant la seule ville d’Alsace et Lorraine à être restée française à l’issue de la guerre de 1870. Les parents se séparent bien vite. Le père va chercher du travail à Paris où l’on embauche au PLM. Il mourra en décembre 1930, dix-sept ans après son fils. Léon n’a pas encore sept ans quand meurt sa mère, le cinq janvier 1886 à l’âge de 29 ans, c’était bien la peine de se séparer. Léon Deubel ne s’en remettra jamais. D’abord hébergé par sa grand-mère née Marie Mayer, il a été récupéré par son oncle Deubel avec l’aide des gendarmes, ce qui n’a pas dû arranger ses cauchemars. Donc après la grand’mère, ce furent les tantes, qui l’éduquèrent, sans tendresse. Il poursuivit néanmoins ses études jusqu’au bac, diplôme d’exception à l’époque.

Grâce à ce bac, Léon Deubel trouve une place de répétiteur au collège de Pontarlier mais à l’évidence il préfère composer des poèmes, qui ressemblent à des Haïku, plutôt que s’occuper des élèves. À cette époque, si l’on vit à l’ouest de l’Allemagne, le salut ne peut être que plus à l’ouest encore. De collège en collège, de plus en plus lointains, on le retrouve dans le Pas-de-Calais, puis à Boulogne-sur-Mer. De moins en moins payé puis plus payé du tout, Léon Deubel est parvenu tout au bout de l’ouest, et ce n’est pas forcément une conquête. Force est donc de descendre au sud, la destinée tient souvent à la géographie. Le sud, c’est-à-dire le piège de Paris où échouent tous les miséreux.

Au 52 bis rue des Vinaigriers, entre le boulevard Magenta et le quai de Valmy, se trouvait l’hôtel de la Victoire « un taudis à cinq francs par semaine3 ». Mais les cinq francs, encore faut-il les avoir…

Comme tous ceux à qui l’on refuse une pièce, il ne mange plus, dort dans la rue, fouille les boîtes à ordures qui viennent juste d’être mises en place par le préfet Eugène Poubelle. Il y trouve aussi des journaux de la veille, qui lui permettent d’écrire dans les marges ce poème daté de la « place du Carrousel, à trois heures du matin » :

Seigneur ! je suis sans pain, sans rêve et sans demeure.

Les hommes m’ont chassé parce que je suis nu,

Et ces frères en vous ne m’ont pas reconnu

Parce que je suis pâle et parce que je pleure.

Ce poème, Détresse II, que Maxime Hoffman a choisi pour son dessin en ouverture, provient du recueil Le Chant des routes et des déroutes paru en 1901 aux éditions de La Vie meilleure.

Cette Vie meilleure était une revue socialiste mensuelle éditée 57, Grande-Rue, à Poligny, dans le Jura, et imprimée par Alfred Jacquin (1858-1911). On peut lire sur la couverture ci-dessus la touchante formule : « Se vendrait deux francs ». Ce qui indique que ce recueil n’est pas vendu.

Avec quel argent ce poème a-t-il été édité ? Alfred Jacquin, l’imprimeur n’était pas, dit-on, de ces créanciers féroces. L’oncle Deubel, épicier en gros, peut-être. En décembre 1901, Léon Deubel effectue son service militaire à Nancy, alors ville-frontière. C’est l’assurance d’un toit et de nourriture. En 1902 il hérite de douze-mille francs d’une grand’mère4.

En septembre 1903 Léon Deubel quitte l’armée et, avec son pécule et sans doute un reste de l’héritage, il part pour deux mois visiter l’Italie, dont il rêve depuis longtemps. À son retour il s’installe jusqu’en mai chez son ami Louis Pergaud.

L’argent de l’héritage vite dépensé, Léon Deubel retombe dans la misère, ce sera ainsi tout le reste de sa vie.

Léon Deubel est de ces rares personnes dont — comme souvent les noyés — on est sûr de la date du décès mais pas de celle de sa mort. Son décès est du douze juin 1913, date à laquelle on l’a retrouvé noyé dans la Marne. Sa mort semble être de la veille, ou peut-être avant, nous ne le saurons jamais. Les journaux ont tous publié la nouvelle et remarqué qu’il n’avait que six sous en poche. Pour faire un franc, il fallait vingt sous. Le Figaro, dans son numéro du quinze, a publié près de deux colonnes signées Fernand Gregh.

Avant de se suicider il a brûlé tous ses manuscrits et même les exemplaires qu’il lui restait de ses Sonnets intérieurs, recueil paru en 1903. Le 25 septembre 1909 il avait fait un tirage, à Lille, de ses Poèmes choisis limité à 63 exemplaires, estimant inutile de donner à son œuvre une plus large audience.

Le 21 juin, premier jour de l’été, ce sont les obsèques de Léon Deubel.

Photographie parue dans Excelsior du 22 juin 1916, accompagnée de la légende : “Le cortège funèbre de Léon Deubel quitte la morgue”

Journal de Paul Léautaud :

Obsèques de Deubel voué à l’eau : noyé, et la pluie le jour de son enterrement. Vous êtes un homme qui a le verre facile. On aurait mieux fait de réunir ses amis avant, que de les réunir après. Le gardien du cimetière demandant à un croque-mort s’il a « le mandat ». Je dis : « Voilà un mandat qui arrive bien tard. »

Puis le surlendemain, 23 juin :

Dans L’Intransigeant :

« Louis Pergaud, sanglotant, avait dit les mots d’adieu. Mlle Reynold avait lu des vers de Deubel et, très attentive, une femme, vieille et lépreuse, s’était tenue près d’eux. Lorsque ce fut terminé, elle s’avança très douce et dit : « Voilà où mène l’art libre. Moi aussi, jadis, comme madame, j’ai enterré quelques poètes. Car je suis premier Prix du Conservatoire. Mais j’ai sombré pour le symbolisme et j’ai pensé finir ainsi… » Puis elle disparut par les allées en murmurant : « Pauvre enfant, j’aurai soin de toi, je viendrai te voir chaque jour… » Ce fut une note mystérieuse et émouvante à la fin de cette cérémonie, qui resta digne. Il n’y eut que bien peu d’attitudes à regretter hier : un humoriste qui vint distribuer ses œuvres, un critique qui badinait. Cela ne fut rien à côté de l’émotion générale5. »

Le Gil Blas du 22 juin donne un article non signé qui présente une liste de quelques participants, dont seuls quelques-uns des moins connus feront ici l’objet d’une courte note :

La fin d’un poète. — Hier eurent lieu les obsèques de l’infortuné Léon Deubel. Dès deux heures, de nombreux écrivains s’assemblaient, sous la pluie, devant la Morgue, entourant quelques rares parents du mort. Sur le trottoir une foule étrange, sortie on ne sait d’où, digne public des spectacles de la Morgue, atténuait aussi la levée du corps.

La bière disparut sous les fleurs et les couronnes. Lentement le cortège s’ébranla.

Le deuil était conduit par les oncles de Léon Deubel et par Louis Pergaud qui n’eut point laissé disparaître le poète si ce dernier n’avait été un incurable errant, impossible à fixer.

Venaient, ensuite : MM. Élémir Bourges, de l’académie Goncourt ; Paul Léautaud, du Mercure de France ; Charles Vildrac, Vincent Muselli, Louis Thomas, André Billy, René Dalize, Jean Variot6, René Ghil, Édouard Gazanion7, Michel Puy, Charles Callet8, Jacques Dyssord, Sébastien Voirol, Florian Parmentier9, Alexandre Mercereau, directeur de Vers et Prose, Jean Thogorma10, Alexandre Lacuzon, Jean Royère, directeur de La Phalange ; Lucien Rolmer, directeur de La Flora ; Paul-Napoléon Roinard, Fagus, Mlle Berthe Reynold11, Castiaux, Roger Allard, André Mary, Albert Saint-Paul, Van Bever, Louis de Gonzague-Frick, Martin-Barzum, Guy-Robert du Costal, Legaud, Dominique Combette, Louis Mandin, Guy-Charles Cros, Fritz-R. Vanderpijl, Georges Périn, André Warnod, André Salmon, R. Morand, Canudo, etc.

Au cimetière de Bagneux, où repose plus d’un poète parti de l’hôpital ou de la Morgue, Louis Pergaud prononça un émouvant adieu au poète et des vers de Léon Deubel furent dits par la poétesse Berthe Reynold.

Suite à ce drame plusieurs personnalités dont Louis Pergaud et Clément Vautel ont mis en regard les prix littéraires et les cérémonies qui les entourent et la misère de Léon Deubel. Le quotidien L’Homme libre (sous la direction de Georges Clemenceau) du quinze juin écrit sous cette pitoyable nouvelle : « Rappelons qu’aujourd’hui a lieu, dans le jardin félibréen de Sceaux, l’inauguration du buste de Paul Mariéton, sous la présidence de M. Jean Richepin, de l’Académie française. » En clair quelques dents grincent à gauche, dans cette France riche de la Belle époque, bien plus riche qu’aujourd’hui.

Ce même quinze juin, le journaliste et romancier Clément Vautel tient des propos similaires dans Le Matin, l’un des plus grands journaux de l’époque. Le 17, Léon Vannoz dans Le Voltaire et Le Siècle (c’est le même journal) et dans L’Action écrit : « Poète, Léon Deubel l’était tellement, qu’il en est mort […]. Une telle mort d’un tel poète […] vient souffleter durement la ridicule impuissance ou la sinistre hypocrisie de nos prétendus bienfaiteurs de Lettres. […] Si l’on voulait compter tous les prix et toutes les bourses qui sont alloués chaque année aux jeunes écrivains, on arriverait à trouver au total un joli denier. »

Eu égard à l’importance relative de Léon Deubel dans le monde des Lettres foisonnant de l’époque — dix fois, peut-être vingt fois plus important que de nos jours — la place prise par cette affaire dans les journaux a été considérable. Le trio L’Action, Le Voltaire et Le Siècle publie un texte de Marcel Géraud annonçant la « création d’une association qui viendra en aide aux gens de lettres dans la misère ». Qu’est devenu ce projet ? Mangé par la guerre à venir vraisemblablement.

Dans le Mercure du premier juillet, page 217, Louis Pergaud dresse la nécrologie de Léon Deubel. Dans ce même numéro du Mercure, Georges Duhamel, à l’occasion de sa chronique des poèmes, casse un peu la baraque Deubel. Les quatre pages de Georges Duhamel sont données ici en annexe.

Il se trouve qu’en août 1913, Paul Léautaud est en correspondance avec Clément Vautel pour une histoire de chiens.

Journal de Paul Léautaud au 18 août 1913 :

À propos de l’affaire Pergaud-Deubel-Clément Vautel, j’aurais pu dire à Vautel que Vallette a trouvé fort exagérés les termes employés par Pergaud. Que même Vallette a trouvé une sorte de fumisterie, l’histoire de la misère de Deubel, héritant plusieurs fois, ne travaillant pas, longtemps alcoolique invétéré, ayant eu dans sa vie quelques chances que beaucoup n’ont pas eues, etc… Les colères de Vallette à ce propos. Il a été jusqu’à se mettre en colère, à taper du poing sur son bureau. Le matin qu’il m’a accueilli, qu’il lisait l’article nécrologique de Deubel par Pergaud, avec ces paroles : « Tenez, vous, dites-moi si vous avez jamais eu ces veines-là ? Héritage de tant, deuxième héritage de tant. Encore un héritage de tant. Non ! Dites-moi si vous avez jamais eu cela. C’est un peu exagéré, toute cette histoire. C’est aussi un peu ridicule ! » De même pour tout ce qui a suivi : Comité d’entraide littéraire, autre Comité pour la désignation des œuvres de talent. Ces deux-là surtout sont choses grotesques. Roinard grand juge des œuvres de talent ! Les Prix littéraires, les Bourses de Voyage, les écrivains travaillant en vue de tel ou tel Prix, faisant le livre qu’il faut, visitant, quémandant. Une belle époque ! Je n’ai vraiment rien de ce qu’il faut pour être un homme de lettres de cette jolie espèce.

Bien plus tard, le douze décembre 1922, à propos des écrivains miséreux, Paul Léautaud écrit sur Léon Deubel :

Je le voyais alors presque chaque matin venir au Mercure. Je raconte que, le sachant sans domicile, je lui avais offert une chambre chez moi, à Fontenay, lui disant qu’il serait aussi libre qu’à l’hôtel, et qu’il avait refusé. Dyssord raconte que Deubel arriva un jour chez des amis, raconta que son logeur lui refusait sa clef, qu’il ne savait où aller coucher, qu’il fallait qu’on lui prête trente ou cinquante francs. On les lui donna. C’est la dernière fois qu’on le vit. Dyssord pense qu’il dépensa cet argent à faire sans doute un bon dîner, — la noce d’un poète qui ne la fait pas souvent — il se trouva alors de nouveau sans argent et sans domicile. Il traîna trois jours dehors, puis se jeta dans la Marne. On ne peut penser sans une grande tristesse, une grande pitié, à ce que durent être ces trois jours pour le pauvre garçon, et le moment qu’il se décida à en finir. Un homme se jette à l’eau, on le repêche mort, on va à son enterrement, tout cela n’a l’air de rien, mais quand on y pense d’un peu près… On était peut-être à ce moment-là, tranquille, un peu content, et un homme qu’on connaissait, avec qui on avait parlé trois jours auparavant, se jetait à l’eau, fatigué de sa misère.

Dans Les Nouvelles littéraires du premier août 1925, en une, paraît un long article de Michel Puy qui, on s’en souvient peut-être, a suivi le convoi de Léon Deubel.

Le quatorze juin 1928 est organisé un pèlerinage Léon Deubel, qui semble redevenir à la mode :

Je voulais aller au premier pèlerinage Léon Deubel, au cimetière de Bagneux, aujourd’hui à 2 heures et demie, pour lequel j’ai reçu une invitation. Je m’étais arrangé en conséquence. Au moment de partir, j’ai pensé à ces malheureux chiens, dont m’a parlé plus d’une fois le caissier Blaizot, familier de ce cimetière, qu’on voit là-bas ne voulant pas quitter la tombe de leur maître. L’idée de pouvoir en voir un m’a arrêté. Je n’y suis pas allé.

Alfred Valette y est allé.

La troisième édition des Poètes d’aujourd’hui va paraître à la fin de l’année 1929. Journal littéraire au 24 janvier 1929 :

Hier mercredi, Chatot12, l’ami de Léon Deubel, et son collaborateur dans le Comité Deubel, Jean Réande13, sont venus s’entendre avec moi pour le service du volume de Poésies de Deubel que le Mercure fait paraître14. Je commence par leur dire que, pour un volume de vers, il est inutile de faire des services bien nombreux, que ce seraient des volumes perdus.

Le 25 avril 1930 est paru un décret afin de constituer à Paris une place Léon Deubel, sans rien déranger, à l’intersection de quelques rues, entre la Seine et un stade de football.

La place Léon Deubel à Paris

Annexe I — Léon Deubel par Georges Duhamel

Rubrique des poèmes du Mercure du premier juillet 1913 :

Je lisais, sans passion, les volumes de vers parus cette semaine, lorsque m’est parvenue la nouvelle… Je ne tiens plus à continuer mes lectures. Et puisque mon devoir est de parler ici de poésie, aurai-je un plus pressant objet que la mort de ce poète ?

Léon Deubel s’est suicidé, à l’âge de trente-quatre ans, à l’heure même où se confondent la plus tendre et la plus puissante saison de l’année. Le cadavre, repêché dans la Marne a été conduit à la Morgue, où des amis sont venus le reconnaître. On a trouvé, dans les poches du mort, six sous et un livret militaire. Je ne sais rien de plus sur l’événement en lui-même.

Ce suicide fut et demeure sans éclat. Quelques feuilles l’ont mentionné avec les vagues condoléances d’usage. Un journaliste qui fait métier de glorifier quotidiennement le bon sens, et que sa maladresse et son incompétence ont doté d’une sinistre célébrité, a tiré de ce fait divers une leçon pour les enfants vaniteux ; ayant ainsi gagné sa journée à peu de frais, le journaliste a pu penser à autre chose.

À coup sûr il se trouvera des sentencieux pour commenter cette histoire. On dissertera sur l’orgueil et sur la gloire : on fera l’éloge du labeur obscur et modeste ; on sortira tous les lieux communs de la morale, on prononcera avec une offensante pitié les noms de Werther et de Chatterton15, et des gens qui n’osent pas se couper eux-mêmes leurs cors affirmeront d’un air pénétré qu’il faut encore plus de courage pour continuer à vivre que pour se donner la mort.

M. Laurent Tailhade16, tout en avouant qu’il n’a jamais lu une ligne du poète et qu’il n’a jamais vu l’homme, ne s’en croit pas moins tenu d’écrire un article inopportun17, tout à fait propre à desservir la mémoire de Léon Deubel et plein de choses désagréables pour tout le monde. Et cela, je n’en doute pas, traduit une des meilleures intentions de M. Tailhade.

Je n’étais pas parmi les intimes de Léon Deubel, mais j’ai quand même bien connu ce poète. Qu’il me soit donc permis de consacrer quelques pages à sa mémoire.

Non, Deubel n’était ni un Werther, ni un Chatterton. Deubel s’est tué à trente-quatre ans et sa mort ne saurait être comparée à celle de ces jeunes fous, non plus qu’à l’acte romanesque des adolescents gâtés de littérature qui vont se tuer à Venise au sortir d’une orgie. À l’âge où Deubel a jugé nécessaire de mourir, on possède sur la vie des renseignements qui tiennent lieu de raisons, et on ne se tue pas sans une longue préméditation. C’est pourquoi Deubel n’a pas succombé au cours d’une crise : sa mort a été la conclusion logique d’une existence pénible et manquée.

J’ai connu Deubel pendant plusieurs années, et j’ai entretenu avec lui des relations que son mode de vie même empêchait d’être régulières. Moyen de taille, trapu, les bras courts, il conservait dans la plus extrême pauvreté une attitude que j’ai toujours trouvée sereine et fort digne. Rien du bohème dans son extérieur, mais une mise effacée, propre et terne. La tête blonde, barbue, marquée de rides ; avec un sourire de travers et de la réserve. Un beau regard clair et vague, une bouche tourmentée, pas heureuse.

Certains lui font une réputation de hauteur ; pour moi je n’ai connu qu’un homme timide et cordial.

À l’époque où je l’ai vu le plus souvent, voici trois ou quatre ans, il ne me semblait pas encore prêt pour la mort ; il en parlait parfois en souriant, avec calme, sans doute comme d’un cher projet qu’on ne tient pas à déflorer. Malgré la misère, il donnait l’impression d’un organisme ramassé, vigoureux, bon pour la lutte. Mais il y avait dans sa façon de se mouvoir quelque chose de lent, d’économe, d’apathique qui inquiétait, qui décourageait presque. Il avait une voix grave et séduisante ; il s’en servait volontiers dans l’intimité pour dire quelques beaux poèmes de Verlaine et, en fait, j’ai rencontré peu de jeunes hommes qui aient voué un culte plus fervent et plus pur à ce grand poète.

Léon Deubel aimait la poésie et il était certainement un poète. Le fait qu’il est mort toutefois, qu’il est mort nonobstant cet amour et cette vertu est propre à faire douter moins d’ailleurs de la vitalité de cet homme que du pouvoir consolateur de l’art.

Deubel avait déjà publié, voici plus de dix ans, deux recueils, la Chanson balbutiante et le Chant des Routes et des Déroutes, qu’il eut le tort de désavouer par la suite. Profondément inspirés par Laforgue, ces ouvrages attestaient une sensibilité véhémente qu’il semble que Deubel se soit, par la suite, employé à refréner. En 1903, il publia, sans firme d’éditeur, une plaquette : Sonnets intérieurs, où il sacrifiait encore aux mêmes dieux. C’est dans ce recueil que se trouvent certaines pièces, marquées par le goût du temps, mais que nous nous rappelons encore volontiers, entre nous :

Un soir qu’elle chantait à son piano meurtri,

Dans le salon où riait son ivoire,

Je définis fort bien sa lamentable histoire

Et ses sens en croisade et son rêve et Paris.

Il y avait là des vers amers comme celui-ci :

Les mots qui sont vengeurs de toute volupté…

Il y avait aussi ces strophes sincèrement émues à la gloire de Paul Verlaine :

Ton nom chante, Seigneur, aux absides des saules

Dans le calme de ces tombes et dans mon cœur

Doux comme le doux bercement d’une épaule

Où appuyer sa tête et pâlir de bonheur.

Mon doux Seigneur, mon doux Seigneur, comme il enchante,

Comme on se sent meilleur de l’avoir murmuré

Et comme je le porte en moi d’avoir pleuré

Dans les modes mineurs où ta tendresse chante.

D’un voyage en Italie, accompli à la faveur d’un héritage vite consumé, Deubel rapporta la Lumière Natale et un goût, qui ne devait plus l’abandonner, de la perfection formelle. Fidèle à son ancienne passion pour Verlaine et pour la muse mineure d’Albert Samain, il voua désormais à l’austérité mallarméenne un culte dont on ne saurait méconnaître la noblesse et la profondeur. Il écrivit alors de rares poèmes dont, avec une sévérité jalouse, il ne nous a d’ailleurs fait connaître que les plus châtiés. Écrivain difficile, avare même, il vivait avec ses vers dans une sorte d’intimité épuisante dont ni la fortune, ni la sollicitude d’autrui n’ont cherché à le tirer. La pauvreté le conduisit à la plus stricte exigence et cette exigence ne contribua pas peu à resserrer autour de lui les nœuds de la pauvreté.

Comme je souhaitais à plusieurs reprises lui voir relâcher la bride à ses dons de poète, il me répondit souvent avec un triste sourire qu’il avait assez de jeu pour satisfaire à ses désirs. Et je suppose que c’est ainsi qu’il put, de jour en jour, se complaire dans une vie plus restreinte et dans une immobilité de plus en plus proche de la mort. Certains gardent de lui le souvenir d’un réfractaire ou d’un révolté. Pour moi je me rappelle un homme si dégagé déjà des ambitions qu’il ne me parut jamais ni envieux du succès d’autrui, ni capable de confiance en l’avenir. J’en veux pour preuve permanente cet art serein qu’il pratiqua et qui, par son détachement même et son apparente sagesse, témoigne d’un désintéressement dont la révolte n’est pas capable.

Il publia, voici quatre ans, une mince plaquette de Poèmes choisis. Il avait brûlé lui-même tout ce qui lui restait des Sonnets intérieurs. C’est sans doute pour s’épargner pareille besogne qu’il tira ses Poèmes choisis à 63 exemplaires.

Il m’expliqua par la suite qu’il n’était peut-être jamais nécessaire de donner à la pensée écrite une plus large publicité… Tout le monde dit de pareilles choses ; mais pour les mettre en pratique il faut avoir effectivement perdu les plus chères illusions des poètes. Une fois encore Deubel fit paraître un recueil de vers : cette quadruple feuille, Ailleurs, qui ne contenait que six courts poèmes.

À ceux qui pouvaient lui reprocher son inaction, Léon Deubel devait répondre avec indifférence :

Que mes heures, pures de formes,

Rêvent dans l’herbe des sentiers,

Telles les pèches qui s’endorment

Joue à joue, au fond des fruitiers.

De peur de trouver de l’inquiétude et même de l’angoisse sous cette élégance morale, je n’ai guère osé l’interroger sur le destin de sa contemplative réserve.

Il y a près d’un an, il a de nouveau été à même de connaître pour un temps les satisfactions de l’argent. Il a disparu, et puis nous avons appris qu’il était mort.

J’ai d’abord éprouvé, en même temps qu’un grand malaise, quelque chose comme de la honte ou de la rancune. Mais des hommes pleins de droiture et de bonté comme André Spire18, qui fit beaucoup pour arracher Deubel à sa misère, m’ont dit que la société n’avait rien à se reprocher et que rien ne devait modifier les décisions de ce cœur solitaire, de cette âme secrète et tarie.

Si cela est, je ne sais que dire ; mais je n’en suis pas moins frappé et n’en demeure pas moins inquiet.

Certes, il acceptait cette misère dans laquelle, sinon par laquelle, il vient de succomber. Il fut même un temps où il y trouva comme une sombre joie :

En vain, pour dévoyer mon effort qui succombe,

La noire Faim suspend de périlleux balcons

Sur des galets battus de rêves inféconds ;

En vain, l’amer chagrin réprimé vire en trombe.

Mais peut-on lui faire un grief de n’avoir pas accepté le labeur nécessaire, peut-on lui reprocher d’avoir refusé le collier et le licou, puisque, ayant rejeté toute contrainte, il a bien voulu mourir ?

Nous ne savons rien. Voilà tout. L’inconnu qui exile chaque homme loin des autres vient de nous enlever celui-ci pour toujours et nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir à quelles obscures pressions il a cédé. Ce que nous croyons savoir, c’est qu’il s’est trouvé sur un rivage éclairé par la plus belle saison de l’année, qu’il a regardé l’eau, comme un bon nageur qu’il était, paraît-il, et que, sachant ce qu’il faisait, il n’a pas voulu venir respirer à la surface.

Il n’a pas fait de mise en scène, il n’a pas pris de précautions ; il n’a pas dit de dernier mot ; il est parti.

Pourrons-nous ne pas y penser chaque fois que nous accorderons une excessive confiance à nos entreprises, un excessif amour à notre corps, une grande valeur à notre âme ?

Georges Duhamel

Notes

1 Ce que Louis Pergaud — jeune homme brillant — ne sait pas encore, c’est qu’il mourra dans moins de deux ans, plus jeune encore que Léon Deubel, dans les champs de bataille de la Meuse, en 1915, à 33 ans. Louis Pergaud a eu juste le temps d’écrire quatre livres publiés de son vivant, tous au Mercure : trois recueils de nouvelles animalières, De Goupil à Margot (1910), prix Goncourt, La Revanche du corbeau (1911), Le Roman de Miraut, chien de chasse (1913) et enfin La Guerre des boutons (1913).

2 Accompagnant Louis Pergaud, ce jour-là, autour de la dalle de la morgue, Charles Calet, Vincent Muselli et Maurice Martinet (court article de Francis Carco dans Comœdia du quatorze juin).

3 Louis Pergaud, préface au volume de poèmes de Léon Deubel Régner paru au Mercure de France, 1913 (261 pages). Cette préface est datée de « Juillet-août 1913 », Léon Deubel étant mort le douze juin. On peut noter que ce petit hôtel est toujours en activité.

4 Il s’agit vraisemblablement de sa grand’mère maternelle, née Françoise Frouin en 1926.

5 Daté du 23 juin, page deux, colonne cinq, rubrique « La Boîte-aux-lettres ». Suit un texte d’un tiers de colonne commençant par ces mots : « Nous avons voulu attendre au moins que Léon Deubel fût enterré pour épiloguer sur sa mort. Mais chacun s’est fait trop de réflexions au sujet de ce drame pour que quelques-unes ne soient pas imprimées… »

6 Jean Variot (1881-1962), journaliste, auteur et adaptateur de théâtre traditionnel populaire.

7 Édouard Gazanion (1880-1956), poète.

8 Charles Callet (1856-1931), dessinateur, graveur et homme de lettres.

9 Florian-Parmentier (1879-1951), romancier, poète, critique d’art et journaliste.

10 Jean Thogorma (Édouard Guerber, 1876-1922), poète et critique littéraire, inspecteur des services vétérinaires de la Seine.

11 Berthe Reynold, comédienne chez André Antoine en 1900, auteur dramatique, poète, morte en 1923.

12 Eugène Chatot publiera des Lettres de Léon Deubel (1893-1912).

13 Jean Réande (Charles Blockhuysen, 1903-1975), écrivain et musicologue, secrétaire de la Société des amis de Léon Deubel n’a pas pu connaître Léon Deubel, mort en 1913. Jean Réande sera président-fondateur de l’association Beethoven France (toujours active) de 1969 à 1975. Charles Blockhuysen sera maire-adjoint du XVIIIe arrondissement de Paris de 1946 à 1974.

14 Léon Deubel, Œuvres : Vers de jeunesse — La Lumière fatale — Poésies — Poésies choisies — L’Arbre et la rose — Ailleurs — Poèmes divers — Appendice. Préface de Georges Duhamel, Mercure 1929. Une réédition aura lieu en 1939.

15 Curieusement, Georges Duhamel relie un personnage imaginaire et un personnage réel, qui se sont certes tous deux suicidés, en ce qui concerne le poète anglais Thomas Chatterton (1752-1770), avant sa dix-huitième année, à l’aide d’arsenic.

16 Laurent Tailhade (1854-1919), polémiste, poète, conférencier pamphlétaire libertaire et franc-maçon. Paul Léautaud a rédigé sa notice des Poètes d’aujourd’hui.

17 Sur une colonne et demie en une du Comœdia du 18 juin, Laurent Tailhade fustige les amis de Léon Deubel de ne pas l’avoir aidé. Il termine son article par ce paragraphe : « Car le Riche entretient la fierté du Pauvre afin de ne pas avoir à lui donner d’argent. »

18 André Spire (1868-1966), écrivain et poète, militant sioniste, conseiller d’État.